Мало шансов на то, что переложения и пересказы, в особенности исторических трудов, вдохновлялись исключительно заботой об истине.

Известно, что «Шу цзин» неоднократно перелагалась многочисленными учеными уделов Ци и Лу. «Среди великих учителей провинции Шаньдун не было такого, кто не занимался бы «Шу цзин» в целях обучения». А как мы видели, в эпоху Хань не было более важного вопроса, чем жертвоприношения «фэн». Гора Тайшань, где решил совершить жертвоприношение император Уди, была священной в глазах жителей Лу и Ци. Приморский край Шаньдун особо ею гордился. В 122 г. князь царской фамилии с уделом в Ци, желая подольститься к императору Уди, взял Тайшань под свою руку. И опять-таки именно девяностолетний старец из Ци побудил в 110 г. императора Уди предпринять попытку восхождения на эту гору. Литераторы сочинили памятную записку о жертвоприношении «фэн»; всем предприятием пыталось руководить неисчислимое множество личностей, которых называли волшебниками. «Во все более значительном количестве появлялись творившие странные вещи волшебники, желавшие поразглагольствовать о богах». Они происходили «из приморских краев Янь и Ци». «Споря о жертвоприношениях «фэн», ученые и волшебники из Шаньдуна излагали различные суждения». Все хотели завоевать милость императора. Все оправдывали свои речения ссылками на исторические примеры.

На самом же деле традиции, как и религиозные обряды, которые эти традиции пытались обосновать, были разными по своему происхождению. Они стремились внушить доверие к представителям противоположных школ и соперничавших краев, окружая тех уважением. И все же традиции послужили установлению национальной истории, упорядоченность которой впечатляет. Правда, подозрительные изначально, эти традиции вызывают еще меньше доверия в силу того обстоятельства, что в официальных версиях, где мы снова их обнаруживаем, им удалось образовать относительно неплохо согласованную целостность.

Одно наблюдение справедливо в отношении Китая всех времен. Нигде археологические находки не вызывают такого жгучего интереса, как в этой стране, и тем не менее всегда между временем находки и моментом ее публикации вклинивается довольно значительный промежуток времени. Обнаруженные тексты или предметы показываются публике лишь после того, как они становятся собственностью какой-то группировки или какого-то объединения. Те извлекают из них либо престиж, либо доход. Археологи, определяющие найденные вещи, одновременно являются и антикварами, наделяющими данные предметы сертификатами подлинности; именно к этим людям вынужден обращаться покупатель. Раскопанное сочинение сразу же попадает во владение какой-нибудь школы. Те же самые люди, которые в своем качестве специалистов и государственных советников извлекают из этих текстов выгодные сведения и решающие прецеденты, в своем качестве ученых берутся за их публикацию и критический анализ. В той же мере, в какой издания улучшаются, а критика становится более научной, текст оказывается во все более совершенном созвучии с почтенными традициями. Отнюдь не обязательно, что наиболее сходные с репродукциями в археологических альбомах древности будут наиболее подлинными. Можно считать исторические документы тем подозрительнее, чем лучше они подтверждают ставшую каноном традицию. Тексты будут особенно подозрительны, если обнаружится, что благодаря критической работе школы, которая этой традиции покровительствует, они все полнее ее подтверждают. Работа китайского критика очень напоминает труд ретушера. Он стремится подчистить тексты, с тем чтобы ничто не противоречило официальной версии. Бесконечная эрудиция была потрачена на то, чтобы сделать практически почти невозможным любое исследование, нацеленное на выяснение того, что у нас историк назвал бы правдой.

Глава первая

Времена без летоисчесления

1. Ценность традиционалистских сведений

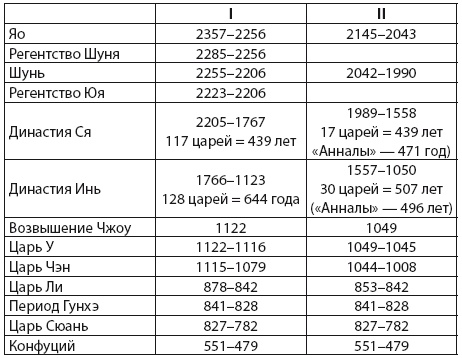

Летопись удела Лу («Чунь цю») начинается с 722 до н. э. Сыма Цянь приводит даты вплоть до 841 г. (начало периода Гунхэ). Он углубляется значительно дальше, чем летопись Лу, основываясь на списках царствований с указанием их продолжительности. С помощью тех же сведений он мог бы пойти еще много дальше. Он этого не сделал, считая метод ненадежным. Другие компиляторы проявили больше смелости и большую последовательность.

Симпатии историков разделились между двумя системами летоисчисления. Та, что принята и усовершенствована историком первых царей дома Хань Бань Гу, помещает воцарение дома Чжоу на 1122 г. Согласно второй системе победа царя У над династией Инь относится к 1050 г., а последовавший за У царь Чэн взошел на трон в 1044 г.

Если основываться на данных, приведенных Сыма Цянем о царствованиях и их продолжительности, 1044 г. – это также дата, с которой надлежит увязать возвышение царя Чэна. Следовательно, хронология Сыма Цяня соотносится со второй системой летоисчисления.

«Бамбуковые анналы» также указывают 1044 г. как время вступления на трон царя Чэна. Ни Сыма Цянь, ни Бань Гу не могли использовать этот текст. Он известен лишь с 281 н. э. Именно тогда он был найден в погребении, закрытом с 299 до н. э. История находки анналов выглядит подлинной.

Тождественность между Сыма Цянем и «Бамбуковыми анналами» вроде бы придает известную достоверность общей для них хронологической традиции. На самом же деле она всего лишь доказывает, что во II в. до н. э. еще сохраняла определенный авторитет хронологическая система, принятая в IV в. до н. э. Но эта система не менее искусственна, чем та, которую продвигал Бань Гу. Действительно, Мэнцзы (372–289), творчество которого немало способствовало закреплению многих исторических традиций и который усиленно пропагандировал в IV в. славу Конфуция, выступал энергичным сторонником поверья, что истинный Мудрец должен появляться раз в пятьсот лет; именно с интервалом в пятьсот лет, как настаивают Сыма Цянь и «Анналы», жили Конфуций и князь Чжоу, наставник царя Чэна. Оба они – великие герои страны Лу (где родился Мэнцзы), и если один оказал могущественное содействие основанию династии Чжоу, то второй удостоился возможности омолодить династическую добродетель. «Анналы» исчисляют примерно в пятьсот лет правление каждого из домов – Ся и Инь (471 год и 496 лет). Согласно древней теории срок жизни мудреца составляет сто лет; в пятьдесят он достигает полного расцвета своих талантов. Равным образом историкам, приложившим немало изобретательности для того, чтобы показать, будто Шунь стал помощником государя, а Конфуций – заместителем министра в пятьдесят лет, захотелось, чтобы в жизни мироздания число пятьсот играло ту же роль, что пятьдесят в жизни отдельных людей. Таким образом, вдохновлявшие «Анналы» хронологические традиции уже в принципе несли следы теоретической озабоченности.

К тому же с момента обнаружения «Анналов» эти традиции пережили переделки, о серьезности которых еще не известно, сумеем ли мы когда-нибудь составить представление. Достаточно тревожно уже то, что мы знаем. Когда раскрыли могилу, где свыше шестисот лет были погребены «Анналы», часть бамбуковых дощечек, на которых они были записаны, использовалась в качестве факелов. Остающиеся связки были прежде всего «рассеяны как придется». Иероглифы, которые можно было на них прочесть, «принадлежали к давно вышедшей из употребления письменности». Собранные в конце концов связки долгое время оставались «в тайных архивах». У нас есть их перечень. Он показывает прогресс, достигнутый следовавшими друг за другом изданиями. Этот перечень показывает, что «Анналы» начинались вместе с династией Ся, которой приписывали большую продолжительность, чем дому Инь. Однако же расшифрованный и приведенный в порядок учеными текст, напротив, приписывает Инь большую длительность царствования, чем династии Ся, и начинается с царствования Хуанди. Первые, кто видел «Анналы», утверждали, что сын Юя Великого Ци убил помощника и избранника своего отца И, с тем чтобы захватить престол. Это утверждение противоречит канонической традиции, согласно которой И умирает приличествующим образом, а Ци – святой. В пересмотренном издании «Анналов» заверяют, что И умер естественной смертью, а Ци совершил в его честь жертвоприношения. В изначальных «Анналах» даты приводились начиная с 771 г. в соответствии с календарем Ся. Действительно, в «Анналах» с 771 г. есть упоминания о княжестве Цзинь, а затем и о царстве Вэй, одном из государств, возникших после расчленения Цзинь. Многочисленные факты свидетельствуют, что князья из Цзинь, которых официальная история изображает сородичами Чжоу, пытались найти следы своего родства с Ся. Но, и этого требует ритуальная традиция, календарь Сынов Неба был со времен Чжоу законом, который осуществлялся единообразно по всем областям, которым долженствовало образовать Китайскую империю. Соответственно были подправлены и «Анналы»: в улучшенном издании даты сообщаются согласно календарю Чжоу. Во всем сочинении наблюдается обозначение лет, применявшееся в шестидесятилетнем цикле. Уже Сыма Цянь не использовал этот цикл, а похоже, он вышел из употребления еще за два века до него, так что можно доказать, что внесенные в «Анналы» «улучшения» были произведены в VII столетии н. э. В одной из самых сомнительных глав «Книги преданий» («Шу цзин») упоминается солнечное затмение, а правдоподобно, что она редактировалась много позже даты захоронения «Анналов». Так вот, в «Анналах» также обнаруживается солнечное затмение, к тому же оно очень точно датировано (осенью 2055 г.). А согласно данным европейских ученых, солнечное затмение действительно произошло 12 октября 2055 г. Правда, содержащийся в «Книге преданий», как и в «Анналах», рассказ – мифологического характера. Поэтому точная дата в «Анналах» может являться лишь плодом переделок. А так переделать текст были способны только ученые, умевшие рассчитывать сроки затмений. Их вмешательство вряд ли произошло много раньше династии Тан (VII в. н. э.).