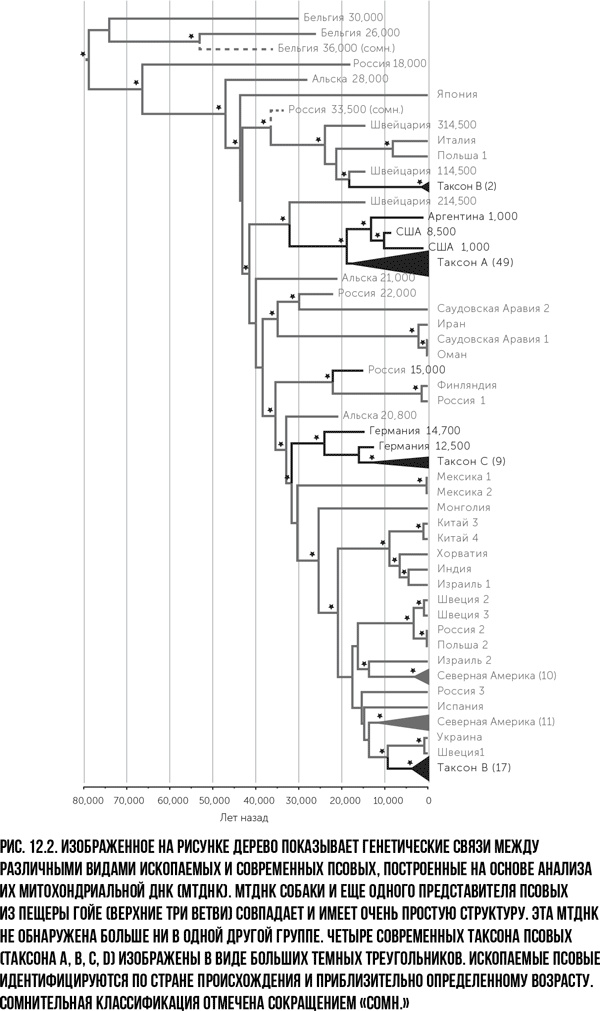

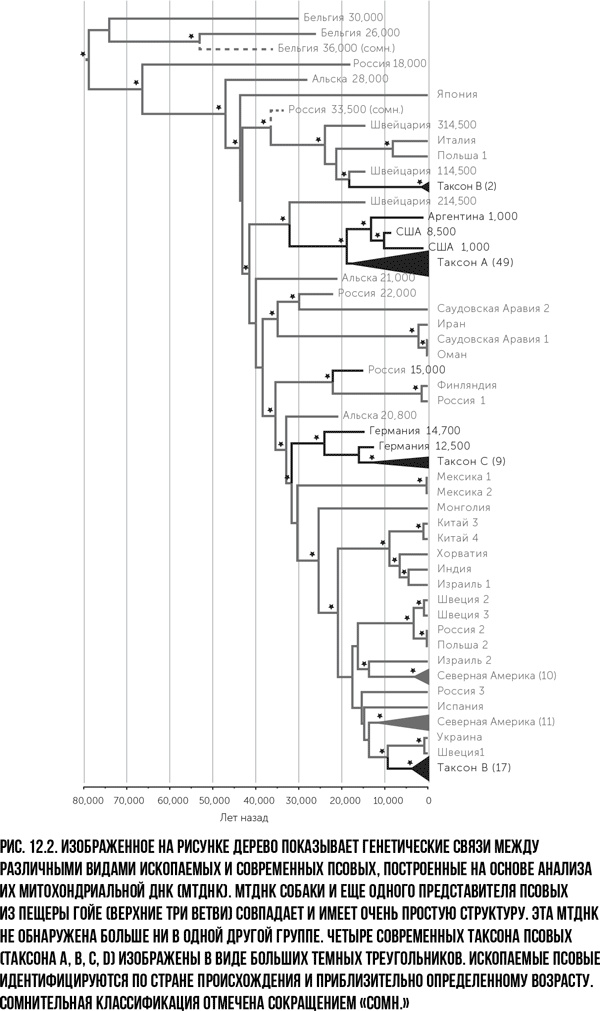

На дереве генетической схожести можно отметить несколько интересных точек (см. рис. 12.2). Три представителя ископаемых псовых из Бельгии, в том числе волкособака из пещеры Гойе и две особи из этой же пещеры, не идентифицированные как волкособаки, имеют одинаковую, очень необычную мтДНК. Таксон, представленный этими особями, больше нигде не проявлялся и не встречается среди других ископаемых или современных собак и волков. Сделанные открытия могут означать, что волкособаки произошли от группы местных волков, самки которых относились к тому же странному мтДНК гаплотипу. Судя по результатам радиоуглеродной датировки и по различиям мтДНК гаплотипов, отклонение этой ветви от своих предков произошло намного раньше, чем у других видов псовых, исследованных до настоящего времени. Указанные образцы охватывают период времени от 36 000 до 26 000 калиброванных лет назад. Как отмечают авторы в своей статье, эти образцы различаются как по своим геномам, так и по фенотипу (внешнему виду). Но кому же принадлежат эти останки? «Принимая во внимание митохондриальные различия, можно прийти к выводу, что бельгийские псовые, включая собаку из пещеры Гойе, относятся к не идентифицированной ранее популяции обыкновенных волков, отличающихся по своему фенотипу и не до конца одомашненных»

{192}. Ископаемые псовые, идентифицированные группой Жермонпре с помощью статистического анализа формы черепа и челюстей как собаки (я их называю волкособаками), также относились к разным мтДНК гаплотипам. Однако оказалось, что эти ископаемые животные не были прямыми предками ни одного из известных видов волков или собак, поскольку их гаплотип не встречается ни у одного вида псовых.

В таком случае можно ли назвать этих животных собаками? Несколько лет я обсуждала проблему этих древних волкособак в переписке со своим давним другом Бобом Вейном, с которым мы знакомы около 30 лет. За время нашей дружбы Боб стал выдающимся исследователем в области генетики псовых. Боб предпочитает называть этих древних животных волками, но не собаками. Я попросила объяснить его точку зрения, на что он ответил: «По морфологическим признакам эти животные были идентифицированы как собаки, но в таком случае они должны быть прямыми предками современных собак. Мы знаем, что это не так, поскольку последовательности их мтДНК не относятся к разветвлению последовательностей мтДНК собак и волков»

{193}. Однако точно по этой же причине этих псовых нельзя назвать и волками, поскольку их мтДНК не соотносится с известными образцами волчьих геномов.

Довольно сложно решить, как правильно называть этих животных, если не делать предположений, которые невозможно проверить, и именно поэтому я использую термин «волкособака». Как ясно показывают разные полученные свидетельства, эти животные составляют отдельную группу. Пока мы не знаем точно, были они волками, или они были самыми первыми собаками.

Результаты генетических исследований позволяют предположить, что где-то в период между 36 000 и 26 000 лет назад людям удалось вывести (вырастить) новую зоологическую форму – волкособаку, но эти животные не являются прямыми предками современных собак, насколько можно судить по существующим сегодня данным. Хотя «бельгийская» мтДНК не обнаружена у современных собак, тем не менее существует некоторая доля вероятности, что современные собаки все же являются потомками этой группы животных.

И вот тут особое значение имеет тот факт, что команда исследователей работает с митохондриальной ДНК. Самцы волков с необычной мтДНК могли внести свой вклад в появление современных одомашненных собак посредством спаривания с самками, несущими мтДНК другой ветви. Это утверждение аналогично тому, что мужчины-неандертальцы не передали свою мтДНК человеку современного типа или своему гибридному неандертальскому потомству, тем не менее они могли повлиять на ядерный геном современного человека. Вспомним, что мтДНК неандертальцев и современных людей не имеют пересечений, а вот ядерные ДНК имеют.

Одним из возможных объяснений может быть случайное возникновение и последующее вымирание группы волкособак, не оставившей женского потомства. Однако до сих пор не было высказано никаких предположений о том, где именно, в какой географической местности подобная группа могла эволюционировать отдельно от остальных волков. Преимущество этого объяснения состоит в том, что оно не требует допущений о неожиданно древнем одомашнивании собак. Вместе с тем оно не раскрывает всех странностей мамонтовых мегастоянок и не отвечает на вопросы о новой способности людей убивать мамонтов в огромных количествах и сохранять от хищников их туши, а также о начале целенаправленной охоты на волков.

Каким образом могла эволюционировать естественная группа древних волков с мтДНК другого гаплотипа? Можно предположить, что группа объединенных близкородственными связями самок, которые имели одинаковую необычную мтДНК, переместилась на новую территорию вместе со своим потомством и некоторым количеством чужих самцов. Если эта группа затем перемешалась с другими волками, несущими другую мтДНК, естественные мутации могли создать и какое-то время поддерживать необычный гаплотип. Особенности рельефа местности или какие-нибудь случайные происшествия могли обеспечить географическую изоляцию группы.

Другой вариант развития событий требует доказательств ранней доместикации волкособак или собакоподобных животных, основанных на археологических и морфологических изменениях древних псовых. Если бы гаплотип «бельгийской» мтДНК был обнаружен среди современных собак, то это объяснение было бы единственно возможным, однако этого не случилось. И тогда возникает вопрос, достаточно ли широкой была выборка волков и собак для генетических исследований, целью которых было обнаружение всех современных гаплотипов мтДНК. Также, поскольку мтДНК передается только по материнской линии (от матери к дочери, от дочери к внучке), большинство ветвей мтДНК исчезло, так как у самок с таким гаплотипом не было дочерей.

Частота и скорость, характеризующие исчезновение ветвей мтДНК, обычно колеблются. Эволюционный биолог Джон Эвайз из Калифорнийского университета в Ирвайне в качестве примера приводит заселение острова Питкэрн в Тихом океане и проводит аналогию между сохранением фамилии (по мужской линии) и сохранением мтДНК, которое осуществляется по материнской линии

{194}. Первые поселенцы на острове Питкэрн появились в 1792 г. (после мятежа на корабле Королевского флота «Баунти») – шесть мужчин из числа мятежников и 13 женщин-таитянок. Если считать, что время жизни одного поколения составляло 20 лет, то выходит, что спустя шесть или семь поколений на острове среди 50 потомков первых поселенцев сохранились только три фамилии плюс еще одна, принадлежавшая китобою, прибывшему на остров позже остальных. Проводя параллель, Эвайз ссылается на пример, в котором теоретически рассматривается популяция, где 100 женщин несут 100 различных ветвей мтДНК. Через одно поколение под влиянием случайных факторов в среднем исчезает 37 ветвей мтДНК. Через 20 поколений сохранится только 10 ветвей мтДНК. Таким образом, исчезновение любой отдельной ветви у любого вида млекопитающих по прошествии тысячелетий и многих поколений вовсе не удивительно.