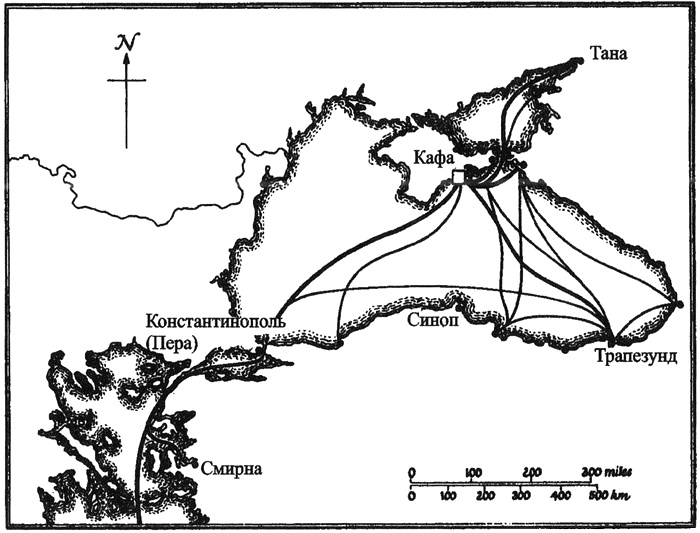

Карта 9. Генуэзская торговля на Черном море, 1290 (по Баларду 1978)

Модель, по которой происходило становление и развитие итальянских колоний, обнаруживает определенное сходство с колониями Британской империи на рубеже XX века. Это тоже были группы островов и отдаленные форпосты, разбросанные по магистральным торговым путям, соединявшим метрополию с далекими рынками. На самом деле, уже было замечено, что схожим для этих двух колониальных держав была даже протяженность пути до их колоний: «месяц требовался на плавание от Венеции до Кании (Крит) — ровно столько же, сколько уходило на путешествие из Лондона в Бомбей; путь из Венеции в Константинополь равнялся плаванию из Лондона в Гонконг и составлял семь-восемь недель; и около трех месяцев отделяли Венецию от Трапезунда или Таны — точно так же, как Лондон от Новой Зеландии». Конечно, в эпоху паровых судов масштабы этих плаваний были намного больше, нежели во времена галер, но общая схема географических взаимоотношений между метрополией и островами оставалась той же. Продолжительность пути из Италии на Восток определялась особенностями навигации того времени, тяготевшей к береговой линии, с частыми заходами в порты. Это означало, что круговое плавание по Черному морю могло растянуться месяцев на девять, особенно если учесть, что в зимнее время навигация, как правило, прекращалась вовсе. И только после появления в XIV веке большой галеры стало возможно делать два похода на Восток за навигацию

.

Итальянские суда, в эпоху Высокого Средневековья главенствовавшие на Средиземном и Черном море, были двух основных типов. Первый — так называемый «круглый корабль» с небольшой осадкой и скругленнымм килем, придававшим ему фактически полукруглые очертания. «Круглое судно» передвигалось силой ветра, было оснащено треугольным (латинским) парусом и направлялось рулевыми веслами на корме. Среди этих судов встречались очень крупные, двух- и трехпалубные, с двумя или тремя мачтами, что в XIII веке уже не являлось редкостью. Второй крупной разновидностью морского торгового транспорта той эпохи была галера. Она приводилась в движение двумя способами — посредством паруса и весел, а следовательно, имела гораздо более низкую по сравнению с «круглым судном» осадку. Весла были незаменимы при входе и выходе из гавани либо плавании вблизи берега, однако долго заменять собою парус они не могли.

Главенствующее положение итальянского флота на Средиземноморье в эпоху Высокого Средневековья подтверждается не только его монополией на транссредиземноморские пути, соединявшие латинский Запад с восточным и южным побережьем, но также его участием в перевозках мусульманских паломников между северо-западом Африки и Египтом. Без превосходства западноевропейцев на море было бы невозможно создание колониальных форпостов и бастионов, происходившее на протяжении XI–XIII веков. Морское господство вновь и вновь обеспечивало поддержку предприятиям крестоносцев, а подчас спасало их от фиаско. Самому Саладину приписывается такое высказывание: «До тех пор, пока ситуация на море остается в пользу противника… наша страна будет томиться в их руках»

. Точно так же осознавали свое спасение и жители узкой прибрежной полосы, какую представляло собой в XIII веке Иерусалимское королевство:

«Город, называемый ныне Акра… является прибежищем христиан в Святой земле благодаря омывающему его с запада морю, по которому прибывают корабли, полные людей, еды и оружия. Те, кто там живет, получают от островов, стоящих в море, большое подспорье»

.

Даже в последние, отчаянные дни государств крестоносцев в Леванте какой-нибудь морской форт христиан был в силах остановить продвижение мусульман, поскольку у тех «не было флота, достаточно сильного для того, чтобы отсечь пути снабжения форта и оставить его в изоляции»

, в 1291 году последние из христиан сумели покинуть осажденную Акру морем: подобно вертолетной авиации нашего времени, превосходство на море в XIII веке послужило для них спасением в абсолютно безнадежной ситуации.

Наибольшей активностью итальянская торговля, пиратские вылазки и создание новых поселений характеризовались в восточной части Средиземноморья. Именно здесь произведенные в Евразии товары поступали в европейскую торговую систему. Свою роль, однако, играло и западное Средиземноморье. Итальянцы приезжали и осваивали большие острова, крупные города Северной Африки, небольшие прибрежные города Пиренейского полуострова. Со временем они вышли за пределы Средиземноморья. Первое зафиксированное в письменных источниках плавание генуэзских кораблей через Атлантику в порты Северной Европы относится к 1277–1278 годам. Венецианцы последовали их примеру лишь в начале XIV века, но после 1325 года их караваны ежегодно проходили через проливы Гибралтара. Едва ли этот маршрут представлял собой какую-то особую ценность в коммерческом отношении, но он важен с точки зрения развития экспансионистских проектов итальянских купцов и понимания того, как их деятельность объединяла совершенно несхожие и далекие друг от друга регионы. Генуэзский купец Антонио ди Негро, сетовавший в 1317 году, что его груз соли оказался захвачен пиратами между Саутгемптоном и Ньюкаслом, принадлежал к богатому купеческому роду, представителей которого можно было встретить и в морских городах Восточного Средиземноморья, и на Черном море

. По возвращении в родную Лигурию эти купцы, возможно, обменивались информацией об условиях торговли, сравнивали политическое устройство и природные ресурсы Англии, Греции и Крыма. Итальянцы не только поддерживали систему обращения товаров и капитала, но и наладили своего рода информационный обмен. Радикальное расширение их горизонтов в XI–XIV веках превратило латинское христианство в интегрированную систему с развитой и разветвленной сетью внутренних связей, чего прежде Европа не знала.

Деятельность немецких купцов

В XI веке, одновременно с выходом итальянских купцов и моряков за пределы Средиземного моря, на северных морях началась бурная активизация немецкого купечества. Уже около 1000 года немцы посещали с торговыми целями Лондон, а в последующие столетия их активность все более ширилась в западном направлении, так что в Лондоне и Брюгге они даже создали постоянные оптовые склады. Вместе с тем в наиболее новаторском плане их роль проявилась на востоке, куда немцы попадали по Балтике. Решающим шагом в этой торговой экспансии стало основание в 1159 году Любека в качестве немецких «ворот» на Балтике

. Старый Любек, укрепленная столица славянских царей Абодритов, со своей церковью, кварталом ремесленников и «значительной колонией купцов», в начале XII века достиг расцвета, но в 1138 году оказался захвачен враждебными славянскими племенами. Спустя всего несколько лет, в 1143 году, в ходе немецкой оккупации восточного Гольштейна, граф Адольф

«пришел на место, называемое Буку, и нашел там вал оставленной крепости… и очень большой остров, окруженный двумя реками. С одной стороны течет Траве, с другой — Вакениц, и у каждой реки болотистый и непроходимый берег. Однако с той стороны, где идет дорога, есть небольшой холм, на котором и стоит крепость. Поэтому, когда прозорливый граф увидел преимущества этого местоположения и удобную гавань, он начал строить там город и назвал его Любек, по скольку это место было недалеко от старого порта и города, который некогда воздвиг еще князь Генрих».