Противовесом этих агрессивных притязаний, в пропагандистских целях использовавших аргумент языкового родства, стали распространенные в Позднем Средневековье утверждения, что враг вознамерился уничтожить национальный язык. Такого рода обвинения звучали не только на границах католической Европы. В 1295 году, когда Эдуард I Английский пытался заручиться поддержкой в своей борьбе с Филиппом IV Французским, он обвинил французского монарха в том, что тот намеревается вторгнуться в Англию и «стереть с лица земли английский язык»

. Эти обвинения, однако, в большой степени походили на слухи, которые были совершенно естественны для приграничного, этнически неоднородного государства. Если верить одному польскому хронисту, Тевтонские рыцари намеревались «истребить польский язык» (ydyoma Polonicum)

. И такого рода обвинения не были плодом больного воображения, ибо попытки насильственного насаждения языка имели место. Помимо правил, регламентирующих употребление того или иного языка в судопроизводстве (о чем речь пойдет ниже), предпринимались и другие попытки общего характера, направленные на упорядочение лингвистической практики. Например, в 1495 году епископ Вроцлавский Иоанн IV распорядился, чтобы жители его деревни Войчице (Woitz) за пять лет овладели немецким языком под угрозой выселения

. Более систематический и настойчивый характер носили правила, которые насаждали в отношении ирландского языка колониальные английские власти и переселенцы. С одной стороны, они неоднократно в законодательном порядке запрещали эмигрантам использовать местный язык. «Мы повелеваем, — сказано в одном эдикте Эдуарда III от 1359–1360 года, — чтобы ни один человек английского происхождения не должен был говорить с другим англичанином на ирландском языке»

. Зато делались попытки обратного свойства — насаждения среди местного населения английского языка. В 80-е годы XIV века английские эмиссары пытались побудить папу римского издать распоряжение в адрес прелатов Ирландии, предписывающее им «заставить своих подданых изучать английский язык»

. Попытки насаждения этих порядков действительно предпринимались. В Уотерфорде некий Вильям Пауэр в 1371 году был заключен в тюрьму «за то, что он не говорит по-английски», и выпущен только после того, как нашел поручителей, что он этот язык выучит

. В XV веке в том же городе подмастерья получали городские свободы только в том случае, если они были «англичане по происхождению, нравам и языку»

. Однако такие ограничения были редки и, как нетрудно предположить, малоэффективны. Законодательное регулирование в сфере культуры, даже в современном государстве, неизбежно встречает сильный отпор. В условиях Средневековья, скорее всего, насильно сделать это было бы невозможно. Безусловно, определенные изменения в сфере языка происходили, но они становились следствием массовой миграции населения и культурной адаптации, но не административных предписаний.

Самым крайним проявлением языковых изменений является полное исчезновение того или иного языка. Те языки, которые бытовали больше на селе и среди простонародья, нежели в городе и в высших слоях общества, которые не употреблялись в письменном виде в документах и литературе, могли стать малоупотребительными и со временем отмереть. Таких примеров, имевших место на окраинах латинского христианского мира, можно привести несколько. Например, прусский — язык балтийской группы, родственный литовскому и латышскому, на котором говорило коренное население Пруссии, к XVII веку совершенно вымер, оказавшись поглощен немецким, на котором говорили эмигранты и правители. После Реформации предпринимались попытки издавать на прусском языке простые церковные тексты, но это было слишком мало и слишком поздно. Надпись на обложке одного сохранившегося текста на прусском языке гласит: «Этот старый прусский язык полностью исчез. В 1677 году умер последний носитель этого языка, старик, который жил на Куршской косе»

. Таким образом, едва успев оказаться в списке языков, имеющих письменность, прусский тут же попал в число мертвых. Вендский, или сорбский — славянский язык лужицких сербов, населявших область к западу от Одера, также вымер в Позднем Средневековье. И только в Лаузитце лужицкие сербы, или венды, сохранились по сей день (сейчас они имеют особый статус и свои учебные заведения для изучения лужицкой словесности). Во всех других областях различные ветви вендского языка медленно отмерли. В 1725 году один полабский владелец постоялого двора и хутора Иоханнес Парум Шульце, живший в так называемой Ганноверской Вендландии в окрестностях Люшова и Данненберга, писал: «Я человек сорока семи лет от роду. Когда умру я и еще три человека из нашей деревни, не останется никого, кто бы знал, как по-сорбски будет “собака”»

.

В Испании под триумфальным натиском романских языков отступил арабский

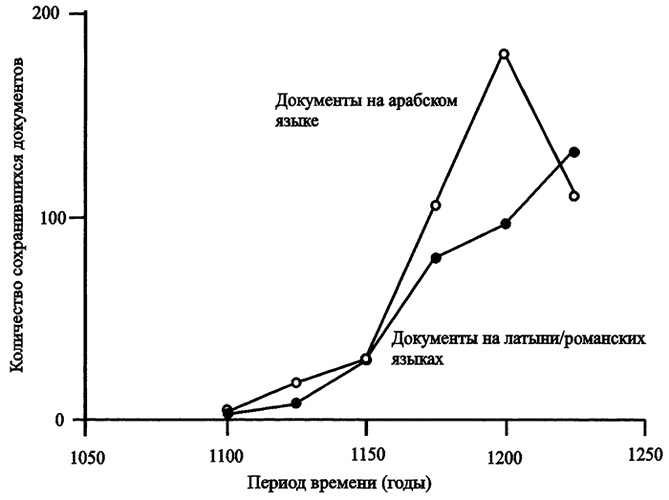

. График рис. 3, на котором отмечены сохранившиеся письменные источники Толедо, созданные на протяжении 140 лет после христианского завоевания 1085 года, показывает, что в первые сто лет правления христиан арабский в документах использовался чаще латинского или романских языков, а в конце

XII века арабский по сути дела стал даже еще более употребительным в официальных бумагах. Возможно, это произошло вследствие притока мосарабов из мусульманской Испании, вынужденных бежать от теократического режима Альмохадов. Однако в начале XIII века происходят ощутимые сдвиги, когда латинские и романские документы впервые начинают встречаться чаще арабских (131 против 111 за период 1201–1225 гг.). Эта тенденция нарастала стремительно. К 90-м годам XIII века мы имеем в среднем только два арабоязычных документа в год и это при том, что суммарно количество дошедших до нас источников возрастает. В XIV веке ручеек арабских письменных источников иссякает вовсе. Произошла фундаментальная трансформация в языке.

Рис 3. Арабские и латинские/романские документы Толедо (по книге: Gonzalez 1976, р. 89)

ЮСТИЦИЯ

Этническая принадлежность определялась не только нравами и языком, но и системой права. Принцип «персонифицированного права», когда независимо от области проживания и подчинения конкретному господину или правителю люди руководствовались теми или иными законами, готскими, франкскими или римскими, по принципу этнической принадлежности, был характерен не только для Раннего Средневековья. Он продолжал действовать на протяжении всего Высокого Средневековья и в первую очередь, конечно, в этнически неоднородных регионах. Четко детерминированный правовой статус был одним из способов осознания или формирования этнической самобытности. Когда Собеслав II Чешский в 70-х годах XII века установил в специальной хартии особые права немецких жителей Праги, он мотивировал это обособление рассуждениями такого рода: «Точно так же, как немцы отличаются от чехов по национальности, так же они должны отличаться от чехов и законами своими и обычаями»

. На границах Пруссии, Польши и Померании было заведено правило, что «если приезжающие сюда надолго либо проездом подлежат суду за любое преступление либо в связи с заключенным здесь договором, то они должны быть судимы по польскому обычаю, если поляки, и по немецкому обычаю — если немцы, в соответствии с практикой, существующей на земле Пруссии»

.