Четыре стадии развития западного монашества представляют движение в направлении усложнения административной системы и расширения свободы личного передвижения, от местной замкнутости ранних монастырей ко все более расширяющимся горизонтам международных религиозных братств. На смену независимым орденам раннего периода, сильно привязанным к своему региону, пришла система, в которой действовали гораздо более дальние межмонастырские связи. Новые монашеские ордена XII века, цистерцианцы и тамплиеры, или XIII века — францисканцы или доминиканцы, имели такие структурно-организационные особенности, которые позволяли им быстро распространяться вширь, не теряя при этом своей специфики. Они сочетали скорость размножения кроликов с самоизоляцией рака-отшельника. Новые братства закладывались на основе глубокого убеждения, что они в той же мере будут приспосабливаться к своему окружению, сколь и воздействовать на него. В первом столетии своей истории цистерцианцы основали 500 с лишним монашеских братств, францисканцы же — свыше 1400.

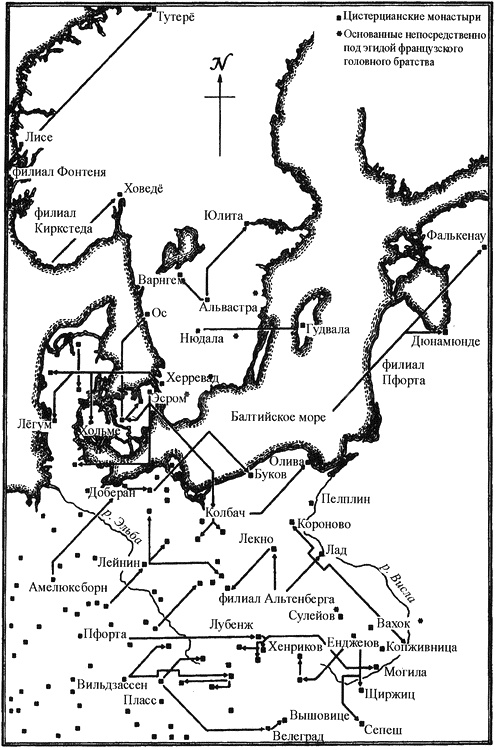

На карте 12 показано распространение Цистерцианского ордена в северо-восточных областях Европы, где со временем были основаны такие отдаленные общины, как Тутерё (в 200 милях от полярного круга) и Фалькенау (на границах Руси). Направление экспансии явно шло с юга и запада на север и восток, и важную роль в этом процессе играли колонии монахов из прилегающих областей, таких, как Англия для Норвегии или Германия — для некоторых районов Полыни. Цепочка субординации и взаимосвязей соединяла эти братства с великими головными аббатствами Франции, в особенности с аббатством Моримон, которое стояло над подавляющим большинством цистерцианских монастырей Северо-восточной Европы. Так, монастырь Могила, основанный в 1222 году в окрестностях Кракова, являлся дочерней обителью по отношению к Лубенжскому монастырю в Силезии, который, в свою очередь, подчинялся монастырю Пфорта в Тюрингии, а тот — Валькенриду в Гарце. Валькенрид же был филиалом монастыря Альтенкамп в Нижнем Райнланде, основанного в 1123 году на правах дочернего монастыря самого Моримона. На протяжении столетия была создана цепочка из шести монастырей, разбросанных на территории в 500 с лишним миль на восток, считая от колыбели ордена в восточной части Франции. Братства Португалии, Греции или Сирии являются еще более ярким примером широты географических горизонтов новых религиозных братств.

Такой стремительный и высокоорганизованный рост стал возможен благодаря новому уровню правовой регламентации и международной организации, основанного на письменных уложениях. Одним из способствовавших этому факторов было развитие легко тиражируемой модели, зачастую зафиксированной в письменных документах. Ее воспроизводство предполагало возможность переноса либо самой модели братства, либо монастырских кадров. Особенности организационной структуры международных орденов, сформулированные в соответствующих статутах и уложениях, были тесно связаны с их мобильностью. Сочетание четкой организационной структуры и мобильности делало ордена действенным инструментом распространения культуры общества вообще. Более поздние религиозные ордена, наподобие цистерцианского, военных орденов или нищенствующих братств, в XII и XIII веке имели все возможности максимально использовать преимущества католической экспансии. По сути дела, некоторые из них, например, ордена крестоносцев и миссионерские францисканские ордена, и создавались с целью осуществления этой экспансии. Более старые монашеские общины на новых приграничных территориях были относительно менее заметны. Так, на севере Испании братства бенедиктинцев не много выиграли от Реконкисты, а главенство на отвоеванных у арабов территориях захватили кафедральные соборы, военные ордена и нищенствующие братства. В Прибалтике могущество и богатство обрели ордена крестоносцев, цистерцианцев и доминиканцев. К примеру, в 1236 году папа Григорий IX выдвинул план назначения трех доминиканцев на епископские должности в Пруссии

. Новые черты религиозных орденов позволяли им распространяться на необычайно далекие расстояния, сохраняя при этом свою роль носителей общей культуры. Неудивительно, что в 1254 году перед Великим ханом, при его дворе в Монголии, именно францисканский монах вел дебаты с мусульманами, буддистами и язычниками. Столь же естественно воспринимается и тот факт, что в такой дали от дома у него был с собой обычный учебник теологии, написанный парижским теологом Петром Ломбардским, а также резное изображение Мадонны «во французском стиле»

.

Карта 12. Цистерцианские монастыри на северо-востоке Европы

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

Одна из любимых библейских цитат папы Григория VII была из книги пророка Иеремии (48:10): «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от крови!» Именно в правление Григория VII и его последователей концепция и практика священной войны получила распространение как важнейший элемент жизни западных христиан. Папство являлось направляющей силой, понятие христианства — вдохновляющей идеей, монашеские ордена — организационной структурой, а крестовые походы — той общей целью, которая объединяла людей средневекового Запада.

Крестовый поход был «обычным для христиан предприятием»

, политической и военной кампанией, которую одобрял и поддерживал весь католический мир — аристократы, клирики и простые люди. Именно это имеет в виду хронист XIII века Мэтью Пэрис, когда объясняет, почему он посвятил крестовым походам столько страниц своей ((Истории англичан»: «Мне не кажется неуместным в летописи и истории Английского государства… кратко описать ту славную войну, и в особенности потому, что от нее в те времена целиком и полностью зависело положение и состояние всей Церкви, а может, и самой католической веры»

. Аналогичный универсальный подход обнаруживаем в словах предводителей первого крестового похода, описывавших свой триумф в Иерусалиме и призывавших разделить свое ликование «весь латинский народ» (gens latina)

. Наднациональный характер крестового похода поразил самих его участников. «Кто слышал когда-либо, — вопрошал крестоносец Фульхерий Шартрский, —

о том, чтобы воины одного войска говорили на стольких языках?… Если бретонец или немец желали задать мне вопрос, я был совершенно не в силах им ответить. Но хотя мы были разобщены разными языками, мы были как братья в любви своей к Господу и как близкие соседи-единомышленники»

.

Интернациональный характер крестового похода проистекал из его божественного предназначения. Участники похода шли под христианским знаменем — крестом, а не под династийным или национальным флагом. Армия крестоносцев, будь то в Палестине или Испании, являлась «воинством Господним» (exercitus Dei)

. Во французском эпосе XII века войско первого крестового похода именовалось «войском божьим», «воинством Иисуса», «отрядом Господа», «святой армией», «дружиной Иисуса», «кавалерией Господней»

. Королевство Иерусалим было не просто еще одним династийным владением, а «новой колонией Святого Христианского мира»

. Несмотря на реальные этнические и политические разногласия, проявлявшиеся между крестоносцами с самого начала, язык, символика и в значительной степени сам факт борьбы за христианские святыни были тем, что объединяло всех католиков.