Изолированные от остального мира жители так называемой Шангри-Ла вели весьма необычный образ жизни. Они открыли для себя огонь, но не изобрели колеса. Они покрывали свои тела глиной в знак траура, но не знали гончарного дела. Они говорили на сложных языках — глагол «убивать» можно было произнести двумя тысячами разных способов, но при этом для обозначения времени и пространства у них было одно лишь слово: О. Из цифр они знали 1, 2 и 3. Все, что было больше трех, обозначалось словом «много». В ярком, многоцветном мире у них существовало обозначение только для двух цветов: «мили» — черный, темно-коричневый, зеленый и синий; «мола» — белый, красный, оранжевый, желтый, светло-коричневый и красновато-фиолетовый.

Они украшали себя ожерельями и перьями, но не создавали никаких произведений искусства. Они считали, что луна — это мужчина, а солнце — его жена, но не обращали никакого внимания на звезды, которые ярко сияли в ночном небе. Через четыреста лет после того, как Коперник установил, что земля вращается вокруг солнца, люди в долине Балием считали, что солнце вращается вокруг них. Они верили, что солнце днем проходит по небу, проводит ночь в священном месте, а потом уходит под землю, чтобы утром снова начать свой путь. У луны был собственный дом.

Они боялись духов предков, но поклонялись богам. Они нежно относились к детям, но отрезали девочкам пальцы в честь умерших родственников. Свиней они считали членами семьи — женщины даже иногда кормили поросят грудью. И при этом они безжалостно забивали их при необходимости. Они строили сторожевые башни высотой тридцать футов, но единственной их мебелью были погребальные кресла для покойников. Они выращивали крепкий табак, но никогда не получали спирта. У них царила полигамия, но мужчины и женщины всегда спали порознь. Они ценили ум, но не испытывали любопытства. Особое значение придавалось верности. Приветствуя близких друзей и родственников, они говорили: «Хал-лоак-так», то есть «Позволь мне съесть твои экскременты». Истинный смысл этих слов — «Я могу сделать для тебя самое немыслимое».

В главной долине жило около шестидесяти тысяч туземцев. Десятки тысяч проживали по соседству. Туземцы жили в небольших деревнях, обнесенных мощными оградами или даже стенами. В большинстве деревень жило от тридцати до пятидесяти человек. Хижины строились вокруг центральной площади. Впрочем, в крупных деревнях могло насчитываться в несколько раз больше обитателей. Мужчины обычно спали вместе в круглых хижинах, куда не было хода женщинам. Женщины с детьми жили в других круглых хижинах и работали вместе в длинной хижине овальной формы, которая служила кухней. Свиней держали прямо в домах, чтобы ночью их не могли украсть враги.

Себя туземцы долины называли «абкуни», то есть «народ». Врагов они называли «дили». Иногда они называли себя по имени своего клана или имени вождя, «кайна». Вождь был военачальником, который объединял под своим командованием несколько деревень. Иногда туземцы говорили о себе в связи с рекой, протекавшей по долине: «Нит абкуни Балим-меге», то есть «Мы — люди реки Балием». Хотя все они относились к племени яли или дани, племенная принадлежность значила меньше, чем принадлежность к деревне, клану или военному союзу. Разные кланы внутри одного племени часто враждовали между собой. Племена яли и дани часто объединялись, чтобы отразить натиск общего врага.

За несколько минут или целый час обитатели каждой деревни могли добраться до десяти-пятнадцати других деревень, расположенных в одном районе. Несколько районов, которые объединялись для войны с врагами, образовывали конфедерацию. Несколько конфедераций могли объединиться в союз, насчитывавший от четырех до пяти тысяч человек. Союзы вели между собой войны — «вим» на языке туземцев. Несмотря на общность языка, этнического происхождения и культуры, союзы испытывали глубокую, прочно укоренившуюся враждебность друг к другу, первоначальный источник которой остался неизвестным. Они всегда были врагами и не собирались менять свою жизнь.

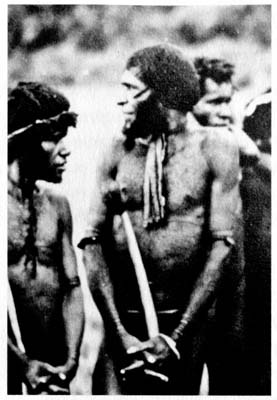

Мужчины племени дани. Фотография сделана Эрлом Уолтером в 1945 году (фотография любезно предоставлена Б. Б. Макколлом).

Именно вражда между союзами определяла жизнь туземцев. Если бы долину накрыть стеклянной крышей, то она превратилась бы в террариум для изучения человеческих конфликтов: экосистема, питаемая солнечным светом, речной водой, мясом свиней, сладким картофелем, — и непрерывные войны между соседями.

Предки твердили им, что война — это моральное обязательство и потребность жизни. Мужчины говорили: «Если не будет войны, мы умрем». Постоянство войны отразилось даже в языке. Если человек говорил «наша война», то строил фразу так, словно речь шла о чем-то неизбежном. Когда же он говорил об имуществе, например «наше дерево», то фраза строилась совершенно иначе. Смысл был ясен: хозяин дерева может измениться, но война будет вестись вечно.

Если задуматься над причинами Второй мировой войны, то понять мотивы, побуждающие туземцев к войнам, очень трудно. Они воевали не за землю, не за богатство и не за власть. Никто из них не собирался истреблять или завоевывать соседей, никому не было нужно защищать свой образ жизни или менять убеждения своих врагов. Убеждения и верования у всех туземцев долины были одними и теми же. Никто не считал войну неизбежным злом, результатом неудачных дипломатических усилий или нарушением желанного мира. Ни одна из сторон не ждала мира. Война просто никогда не кончалась. Она просто перемещалась в другие регионы долины, разгоралась и затухала. Но никогда не кончалась. Война была наследством каждого местного ребенка.

В долине Балием постоянной причиной для войны служила необходимость умилостивить духов или призраков, которых называли «могат». Живые строили для них хижины, чтобы духам было где отдохнуть, и приносили туда табак, чтобы духи могли покурить. Живые придумывали ритуалы для духов и верили, что «могат» либо помогают, либо причиняют вред, поэтому их лучше задобрить. Когда человек погибал на поле боя, его друзья и родственники стремились умилостивить его или ее дух. Для этого нужно было убить члена вражеского племени — мужчину-воина, женщину, старика или даже ребенка. Это могло произойти на поле боя, а могло и на поле сладкого картофеля. Пока дух не будет умиротворен, живым не дождаться покоя. «Могат» будет приходить и мучить их, насылая беды и несчастья. Когда месть совершалась, в деревне устраивался настоящий праздник с танцами. Иногда во время таких ритуалов варили и съедали тела побежденных врагов. Пока победившие воины и их родственники праздновали победу, враги кремировали своих мертвых, проводили погребальные ритуалы и начинали планировать месть. Поскольку у всех туземцев верования и обычаи были одними и теми же, то месть не прекращалась. Постоянно появлялись новые духи, требовавшие жертв, новые призраки, которых нужно было умиротворять. Око за око. И так без конца.

Умиротворение призраков было основной причиной войны, но не единственной. В изолированной долине, где достаточно еды и воды, где люди отличались крепким здоровьем, где царил умеренный климат и не отмечалось смены времен года, где ничто не менялось, война являлась основным развлечением и поводом для единения людей. Она удовлетворяла основную человеческую потребность в празднике. Гибель на войне и последующие погребальные ритуалы порождали обязательства и долг, сплачивали людей, порождали общие воспоминания. Иногда войны приводили к переменам внутри союзов. Это было чем-то новым — пусть даже не всегда хорошим. Война имела и практическое значение: гибель воинов сокращала мужское население, а это позволяло выжившим мужчинам брать себе новых жен. В туземных деревнях не было несчастных холостяков.