История Санкт-Петербургской духовной академии началась в 1809 году, а первые выпускники покинули её стены спустя пять лет. Тогда учебное заведение занимало Фёдоровский корпус, а в 1821 году для Академии на территории Лавры возвели ещё одно здание. Примечателен был состав преподавателей. Лекции по философии в 1810-е годы читали немецкие профессора И. фон Хорн и И. Фесслер. В стенах Академии работали такие учёные, как Фёдор Фёдорович Сидонский и Василий Николаевич Карпов, чья деятельность пришлась на 1830–1840 годы.

На рубеже веков, а именно в мае 1899 года, ректором Академии назначили епископа Бориса (Владимира Владимировича Плотникова), выпускника, кстати, Казанской духовной академии (в 1880 г.). До своего назначения в столицу он успел поработать в Московской и Киевской духовных академиях. Борис недолго руководил учебным заведением, так как скончался от тяжёлой болезни в 1901 году.

На посту ректора столичной духовной академии его сменил епископ Сергий (Страгородский)

[67], с письмом к которому и приехал Распутин из Казани. Епископ Сергий отличался большой работоспособностью и много занимался богословскими науками. В 1901–1903 годах он руководил знаменитыми религиозно-философскими собраниями, закрытыми К.П. Победоносцевым. Участниками диспутов были Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанов, Д.В. Философов, Н.А. Бердяев, С.П. Дягилев и другие философы, писатели, поэты и художники. Со стороны русской православной церкви на собрания приходили преподаватели Академии.

В определённой степени Распутину повезло, что руководителем Академии был епископ Сергий – интересующийся и деятельный человек, живо откликавшийся на что-то новое. Паломник из Покровского был, конечно, не первым, кто стучался в двери церковного начальства. К тому же слух о нём уже проник в столицу, что, безусловно, помогало в знакомствах и встречах с нужными людьми.

В начале XX столетия в православной церкви сплелись воедино две противоположные тенденции. К этому времени официальная церковь утрачивает свои позиции духовного и морального лидера общества. Причём процесс этот характерен как для города, так и для деревни. Славянское православие императора Александра III, как и псевдорусский стиль в архитектуре весьма точно передают атмосферу, царившую в церкви на исходе столетий. Красивый пряник на пробу оказывается чёрствой коркой хлеба. Это время, как и последующее правление императора Николая II Александровича, стало временем религиозной истерии, византийства и кликушества – всего того, чему активно противодействовал тот же митрополит Антоний (Вадковский). Говоря о ситуации, сложившейся в русском обществе в начале XX века, профессор В. Рожнов отмечает: «Особенно активизировались разного рода духовные и телесные „целители“. Гремели имена иеромонаха Илиодора и первого из первых в искусстве „чудесного исцеления“ и „бесоизгнания“ протоиерея Иоанна Кронштадтского. Как никто другой умел он истошными воплями разжечь эпидемию истерического исступления среди своих поклонников, до отказа переполнявших Андреевский собор Кронштадта. И отсюда, с припадочных сборищ, в которые превратились его коллективные исповеди (по определению одного психиатра – „сумасшедший дом на свободе“), бежала о нём молва во все уголки необъятной России как о великом утешителе и врачевателе словом Божьим»

[68].

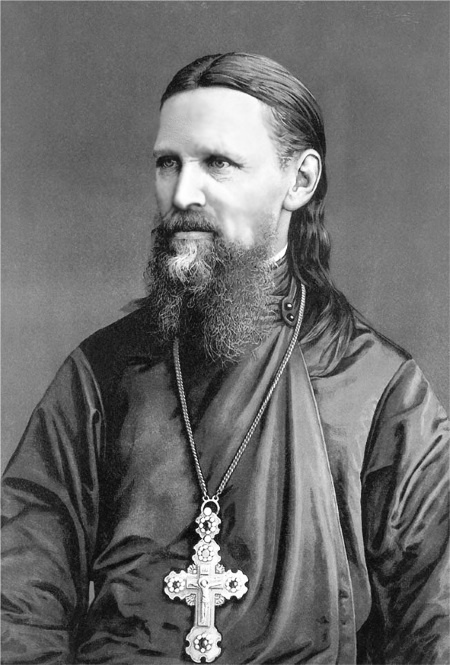

Епископ Сергий (Страгородский)

На фоне всего этого расцветает монашеское подвижничество – подлинная святость, близкая первым христианам. Развивается философское осмысление христианской веры, диспуты и научные статьи заполняют общественное пространство, а вопросами христианской этики, морали и философии задаются крупнейшие учёные и богословы страны.

Интересно, что Петербургская академия в научной сфере разрабатывала проблемы современного греческого православия, историю Византии и неоэлинизм, то есть то, что тогда называли греческим Востоком. Это направление, или научная специализация, возникла естественным путём во второй половине XIX столетия и чудесным образом расцвела в следующем столетии.

Наиболее прогрессивные деятели церкви остро чувствовали необходимость реформ, понимая, что церковь в существующем виде становится прибежищем для безграмотной части русского общества и откровенных мракобесов. Последующие трагические события только подтвердили эти опасения.

При этом проблемы в русской церкви, копившиеся если не столетиями, то десятилетиями, стали основой уже в 1850-х годах для дискуссии, особенно после выхода книги сельского священника Ивана Степановича Белюстина «Описание сельского духовенства». И если вы хотите составить полную картину состояния русского православия в XIX веке, то обязательно прочитайте это произведение. Несмотря на возрастающие проблемы, вопросы жизни церкви открыто не обсуждались до 1905 года.

К этому времени произошло фактическое разделение русского православного мира на два непримиримых лагеря. Но что удивительно, Григорий Ефимович оказался в стороне от этого. Вернее, он одинаково хорошо относился и к черносотенцам, и к реформаторам, что лишний раз подтверждает самодостаточность его христианства, ограниченного квартирой на Гороховой улице и домиком Вырубовой в Царском Селе.

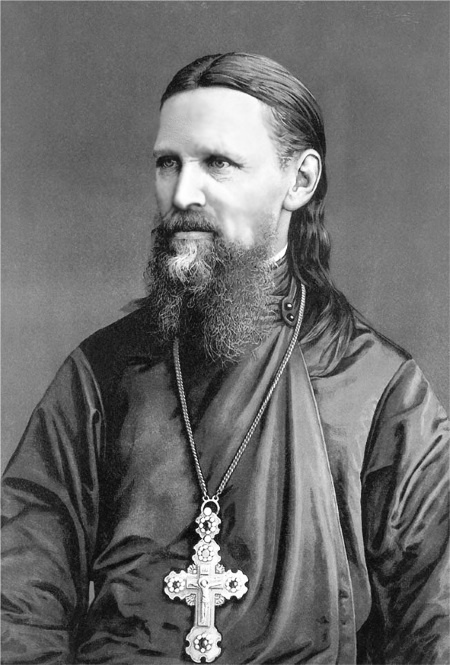

Протоиерей Иоанн Кронштадтский

Схожесть методов воздействия на окружающих Распутина и Иоанна Кронштадтского подчёркивали многие. Их адептами становились люди с неуравновешенной психикой, и, в основном, женщины, имеющие, зачастую проблемы в личной жизни. Вот как характеризовал Иоанна Кронштадтского придворный хирург профессор Николай Александрович Вельяминов: «Думаю, что этот человек по-своему верующий, но прежде всего большой в жизни актёр, удивительно умевший приводить толпу и отдельных более слабых характером лиц в религиозный экстаз и пользоваться для этого обстановкой и сложившимися условиями. Интересно, что отец Иоанн больше всего влиял на женщин и на малокультурную толпу, через женщин он обычно и действовал;

влиять на людей он стремился в первый момент встречи с ним, главным образом, своим пронизывающим всего человека взглядом – кого этот взгляд смущал, тот вполне подпадал под его влияние, тех, кто выдерживал этот взгляд спокойно и сухо, отец Иоанн не любил и ими больше не интересовался. На толпу и на больных он действовал истеричностью тона в своих молитвах». Читаешь это свидетельство об Иоанне Кронштадтском, а кажется – о Григории Ефимовиче Распутине: те же способы, та же игра и та же аудитория. Разница лишь в том, что к отцу Иоанну в огромный храм стекались бедные и убогие, а Распутин окружил себя в мещанских апартаментах богатыми и красивыми.