Таких заболеваний достаточно много, в зависимости от функциональных систем, подвергающихся перегрузке под действием гравитации: остеопороз, остеохондроз позвоночника, плоскостопие, вальгусная деформация первого пальца стопы, грыжи, опущение внутренних органов, варикозное расширение вен нижних конечностей, часто сопровождающееся геморроем, гипертоническая болезнь и др. Не следует исключать из этого перечня возрастные морщины, птоз (опущение или обвисание) молочных желез, болезненные роды и др.

Однако категорично нельзя считать эти заболевания расплатой за «возможность быть ближе к звездам». Неоптимальный режим двигательной нагрузки, малоподвижный сидячий образ жизни или, наоборот, постоянная проба себя «на прочность», лень, элементарная необразованность, систематическая ходьба по жестким асфальтированным или бетонированным дорогам или навязанное «модой» иллюзорное превосходство интеллектуального развития над физическим и т. д. и т. п. – все это, как правило, и приводит к печальным последствиям, запуская механизм развития так называемых «болезней прямохождения».

Как указывалось в предыдущей главе, для каждого человека в каждом конкретном возрастном периоде существуют свои нормативы развития двигательных способностей. Тем не менее подавляющее число людей по разным причинам игнорируют эти физиологические требования.

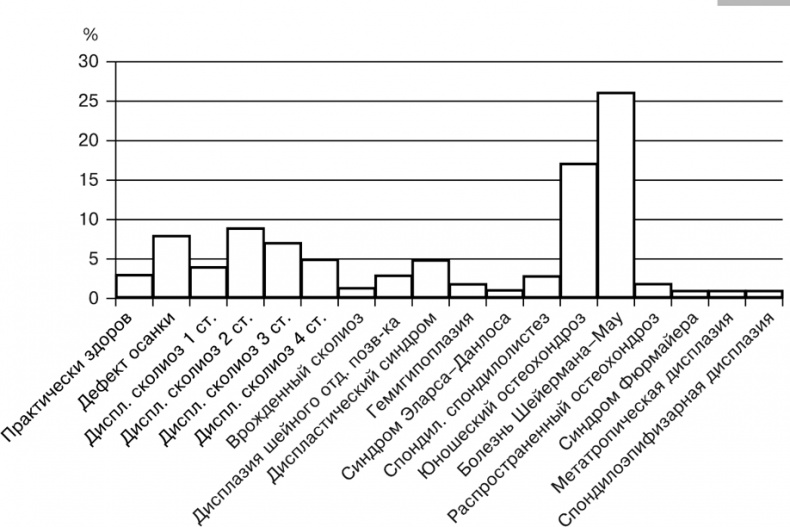

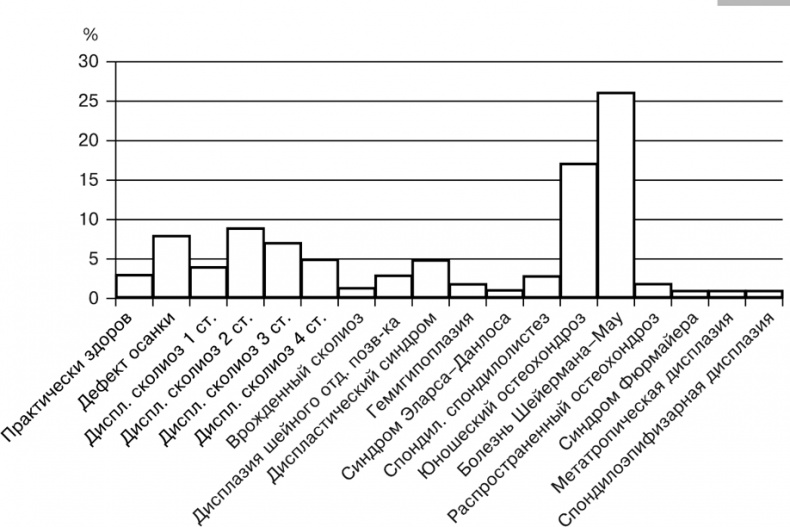

Так, в нашем исследовании, проведенном в 2007–2012 гг. в научно-поликлиническом отделении ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова МЗ РФ, прошли обследование 2754 пациента в возрасте от 7 до 66 лет (Ерёмушкин М.А., 2013). Пациенты были с различными нозологическими формами, от практически здоровых до вариантов наследственных системных заболеваний скелета, объединенных только жалобами на «неконгруэнтные боли» в спине, характерные для миоадаптивных постуральных синдромов, связанных с НДС (диаг. 1). Значимых различий по полу и возрасту в группах не отмечалось.

Диаграмма 1. Распределение пациентов по нозологическим формам

Обследование заключалось в проведении функциональных тестов, оценивающих кондиционные (гибкость, силу, выносливость к статической, динамической нагрузке) и координационные способности (статическую и динамическую координацию) мышц спины и живота. Оценка проводилась по критериям N (норме, возрастной физиологической) и D (отклонению от нормы в сторону понижения) в соответствии с тестами Й. Захсе (1963), В. Янда (1951), А.Ф. Каптелина (1969), Е.Я. Бондаревского (1967), Fukuda – Unterberger (1959).

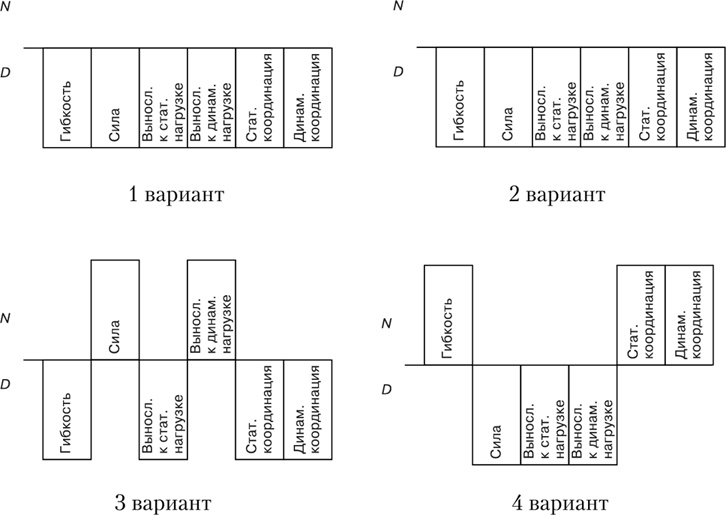

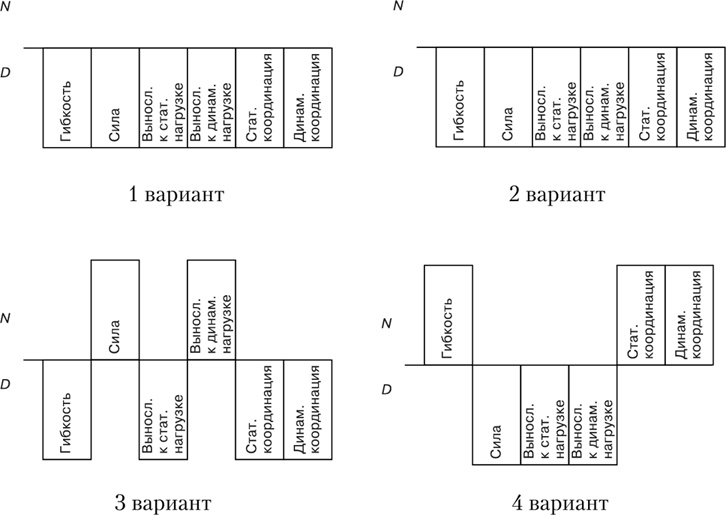

В результате проведенного исследования все показатели со значением N отмечались только в 7,6 % случаев. Все остальные варианты распределения характеризовались большим разнообразием, из которых можно выделить наиболее часто встречающиеся четыре группы нарушений двигательных способностей (что составило более половины всех встречавшихся вариантов), в свою очередь, характеризующих тот или иной вариант НДС (диаг. 2).

Данные варианты расценивались нами следующим образом. Первую группу составили пациенты (со сниженными показателями по всем критериям), длительное время находившиеся в вынужденном положении (постельный или полупостельный режим более 4 нед.). Второй вариант определялся у большинства (34,9 %) пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни. Третий вариант характеризовал пациентов, занимающихся оздоровительной физической культурой преимущественно на силовых тренажерах, а четвертый – регулярно занимающихся йогой, танцами и т. п.

Диаграмма 2. Типичные варианты неоптимального двигательного стереотипа (в сравнении с возрастной нормой) по результатам функционального тестирования физических способностей

По нашему мнению, причиной развития НДС во всех случаях явилось несоответствие функциональных возможностей функциональным притязаниям, когда пациенты предъявляли к костно-суставным структурам своего организма избыточные требования (порой даже обычная ходьба при крайне сниженных показателях физического развития может расцениваться как чрезмерная нагрузка). А разрешение данной системной проблемы оказалось возможно только благодаря подбору пациентам комплекса физических упражнений, в зависимости от полученных результатов функционального тестирования тренирующих физические качества, отстающие в развитии.

Еще более ярким примером несоответствия функциональных возможностей функциональным притязаниям служат травмы ОДА. Но если в норме совершенствование физических качеств, становление двигательных стереотипов происходит поэтапно с использованием средств и методов физической культуры в соответствии с возрастными периодами роста и физического развития, то при возникновении острых состояний, заболеваний или травм на первое место выходит лечебная физическая культура (ЛФК) в форме занятий лечебной гимнастикой, задачей которой является возвращение (восстановление) утраченных или ограниченных двигательных способностей к физиологической норме.

Несмотря на то что от других видов физической культуры ЛФК отличается так же, как массовая физкультура отличается от спорта, – не содержанием, а целью и мерой, принципы поэтапного построения методик использования физических упражнений остаются прежними – от простого к сложному, от горизонтального положения к вертикальному:

– и.п. – лежа, в коленно-локтевой позе, сидя, стоя;

– физические упражнения – пассивные, активные упражнения в облегченных условиях, активные упражнения свободного характера, с сопротивлением, с утяжелителями;

– физические качества – кондиционные, координационные, конструктивные, творческие.

Обучаясь преодолению гравитации, пациенты также проходят этапы становления прямохождения – от освоения базовых двигательных стереотипов (опороспособности / стояния, ходьбы, манипуляций) до сложных вариативных двигательных актов (прыжков, кульбитов и др.), но в несколько ускоренном темпе. При этом ЛФК способна оказать действенную помощь только на этапах восстановления кондиционных и отчасти координационных способностей. В связи с чем тренировка и совершенствование двигательных способностей происходят в следующей последовательности: восстановление трофических функций (прежде всего тонуса), амплитуды движений, мышечной силы, выносливости к статической и динамической нагрузке, координации движений (баланса, равновесия).

В качестве примера в Приложении приведены базовые комплексы ЛФК на начальном этапе построения (восстановления) ОДС у пациентов с травмами ОДА. Все комплексы разделены на три периода в зависимости от этапа лечения и включают упражнения на восстановление преимущественно кондиционных способностей одной из кинематических цепей (верхней и нижней).

Однако окончание лечения конкретной травмы (вывиха, перелома), доведение кондиционных способностей до относительной нормы нельзя считать остановкой в процессе построения ОДС. После того, как восстановлено функционирование верхней или нижней кинематических цепей (а точнее, их антигравитарных мышечных групп), следующим этапом необходимо сделать акцент на связующий регион – мышцы брюшного пресса, также доведя их функциональные возможности до физиологической возрастной нормы.