Великие вторжения XI в.

Но в Крестовом походе, как и в джихаде, хватало материальных и практических соображений, и среди крестоносцев и тех, кто их сопровождал, было много людей, чьи цели были скорее мирскими, нежели духовными. Помимо защитников Гроба Господня среди них были торговцы из итальянских городов-республик, которые направлялись по установленным с Византией и Фатимидами торговым путям к источникам товаров, воинственные и честолюбивые бароны, младшие сыновья в поисках княжеств и грешники, желающие понести епитимью не без прибыли для себя, и все они сыграли свою роль в создании и обеспечении государств крестоносцев.

За первые тридцать лет мусульманский мир выказывал удивительное равнодушие к прибытию и завоеваниям крестоносцев и даже к потере Иерусалима. Разобщенность мусульман облегчала задачу захватчикам, которые быстро продвинулись по сирийскому побережью в Палестину, основав цепочку латинских феодальных княжеств в Антиохии, Эдессе, Триполи и Иерусалиме. Эти первые десятилетия были периодом колонизации и ассимиляции. Завоеватели и паломники обосновались в Сирии, переняли местное платье и обычаи, заключали смешанные браки с местными христианами. Фульхерий Шартрский, летописец 1-го Крестового похода, замечает: «Ныне мы, бывшие жителями Запада, стали жителями Востока. Кто был римлянином или франком, в этой земле стал галилеянином или палестинцем. Кто жил в Реймсе или Шартре, теперь житель Тира или Антиохии. Мы уже позабыли места, где родились. Почти все мы не знаем их и не слышим о них. Один уже владеет домом и хозяйством, то ли от отца или по наследству, другой взял в жены не соотечественницу, а сирийку, армянку или даже крещеную сарацинку… Тот, кто был чужаком, стал туземцем, кто был переселенцем, стал гражданином. Каждый день наши родственники и друзья следуют за нами, добровольно отказываясь от того, чем владеют на Западе. Тому, кто там был беден, здесь Бог дал богатство. У того, кто там владел несколькими грошами, здесь золотых монет без числа. Тому, кто не имел и деревни, здесь Бог дал целый город. Зачем же нам возвращаться на Запад, когда Восток так к нам благосклонен?»

С этим можно сравнить слова сирийца XII века Усамы ибн Мункыза: «Есть франки, которые давно обосновались в нашей стране и живут среди мусульман: они лучше тех, кто явился недавно».

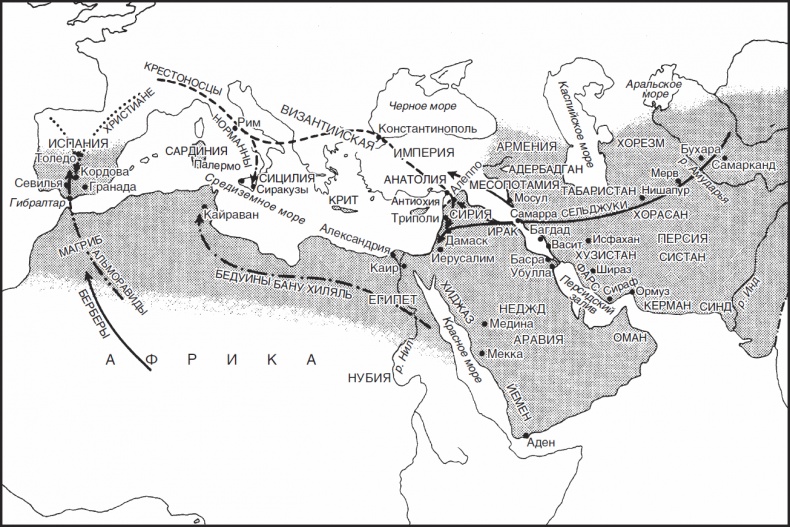

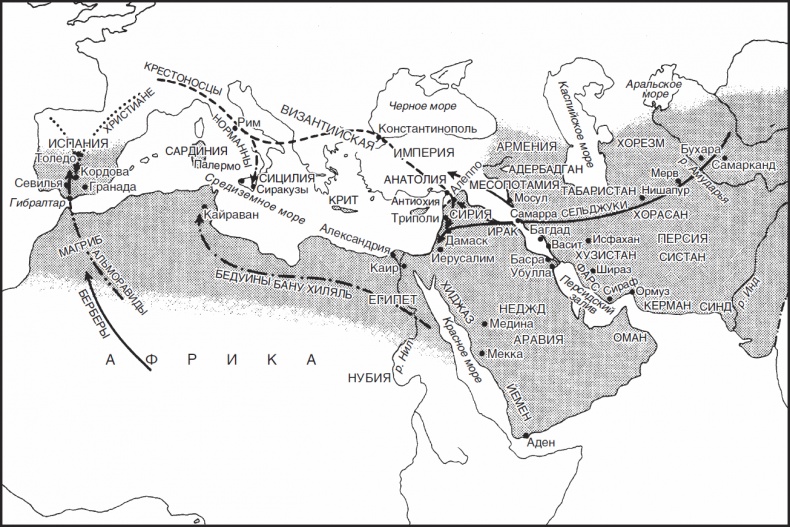

Но даже в этот первый период успеха крестоносцы ограничивались в основном прибрежными равнинами и склонами, сохраняя тесную связь со Средиземноморьем и западным миром. В глубине страны, дальше на восток, в пустыне и Ираке, уже готовилась реакция. В 1127 году Имад ад-Дин Занги, сельджукский военачальник, захватил город Мосул и стал им править и в последующие годы постепенно создал как никогда мощное мусульманское государство в Северной Месопотамии и Сирии. Его деятельности на первых порах мешало соперничество других мусульманских государств, в частности Дамаска, правитель которого не погнушался заключить союз с латинским Иерусалимским королевством против общего врага. В 1147 году крестоносцы неблагоразумно нарушили союз, и Нур ад-Дин, сын и преемник Занги, сумел занять Дамаск в 1154 году, создав единое мусульманское государство в Сирии и впервые став по-настоящему грозным неприятелем для крестоносцев.

Теперь перед двумя сторонами стоял вопрос, кто станет контролировать Египет, где Фатимидский халифат на последней стадии разложения катился к своему окончательному краху. Ответ не заставил себя ждать. Курдский офицер по имени Салах ад-Дин, более известный на Западе как Саладин, отправился в Египет и служил там визирем у Фатимидов, представляя интересы Нур ад-Дина. В 1171 году Салах ад-Дин объявил о конце Фатимидского халифата. Он вернул упоминание аббасидских халифов Багдада в молитве и на монетах и зарекомендовал себя эффективным правителем Египта, неуверенно и неопределенно заявляя о верности Нур ад-Дину. Когда тот умер в 1174 году, оставив наследником несовершеннолетнего сына, Салах ад-Дин поглотил его сирийские владения, создав тем самым единую Сиро-Египетскую мусульманскую империю. В 1187 году он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы напасть на крестоносцев. К моменту своей смерти в 1193 году он успел вновь захватить Иерусалим и изгнать их отовсюду, за исключением узкой прибрежной полосы с городами Акрой, Тиром, Триполи и Антиохией, которые они продолжали удерживать.

Объединенное Сиро-Египетское государство, созданное Салах ад-Дином, просуществовало недолго. При его преемниках Айюбидах Сирия снова распалась на ряд небольших государств, но Египет оставался мощной единой монархией, главной мусульманской державой на Ближнем Востоке и главным оплотом ислама в борьбе против Запада, который срывал неоднократные последующие попытки крестоносцев отвоевать Святую землю.

Важным и долговременным следствием войны с крестоносцами было опустошение и истребление палестинского побережья. Христианские державы в большинстве случаев сохраняли превосходство на море. При условии, что им удалось бы удержать хоть один плацдарм на побережье Палестины, куда они могли бы доставлять припасы и подкрепления из Европы, всегда существовала бы опасность, что они смогут собрать новый Крестовый поход и ударить в глубь страны в сторону Иерусалима. Чтобы предотвратить подобные попытки, мусульманские правители один за другим применяли к палестинскому берегу политику выжженной земли и таким образом успешно предотвратили всякое возобновление великой войны Средневековья. Последствия этой политики можно видеть даже при поздней Османской империи.

Больше всего в долгосрочной перспективе Крестовые походы сказались на торговле в регионе. Колонии западных купцов в левантийских портах преуспевали при власти крестоносцев. Они пережили мусульманскую Реконкисту и начали активную деятельность как по вывозу товаров, так и по ввозу. В 1174 году Салах ад-Дин в письме к багдадскому халифу оправдывал свою поддержку этой торговли. Венецианцы, генуэзцы и пизанцы, говорил он, привозят наилучшие товары с Запада, особенно оружие и вещи, потребные для войны. Это дает преимущество мусульманам и вредит христианам. Громогласное осуждение этой торговли церковью в Европе и декреты об отлучении тех, кто ею занимается, ничего не дали.

В то же время на Востоке собиралась новая и более опасная угроза для ислама. Далеко в Восточной Азии Чингисхан после ожесточенной внутренней войны объединил кочевые племена Монголии и отправил их в завоевательный поход, который по масштабу можно считать одним из самых поразительных в истории человечества. К 1220 году монголы завоевали весь Мавераннахр. В 1221 году Чингисхан пересек Амударью и вошел в Иран. После его смерти в 1227 году наступила пауза, а в середине века был подготовлен и осуществлен новый поход на Запад. Монгольский военачальник Хулагу пересек Амударью по приказу великого хана Монголии с целью завоевать все исламские земли вплоть до Египта. Его армии прокатились по Ирану, преодолев всякое сопротивление и разгромив даже исмаилитов, выдержавших все предыдущие атаки. В 1258 году Хулагу захватил Багдад, убил халифа и упразднил Аббасидский халифат. Уничтожение этого великого исторического института, который, даже находясь в упадке, оставался законным центром ислама и знаком его единства, ознаменовало конец целой эпохи в истории ислама. Тем не менее, возможно, потрясение оказалось в каком-то смысле не так велико, как это порой представляют. Халифы уже давно утратили почти всю реальную власть, и военные султаны как в столице, так и в провинциях начали присваивать себе не только полномочия, но и некоторые из прерогатив халифа. Монголы фактически лишь развеяли призрак уже мертвого к тому времени института.