«Вопрос не в нормах, сколько останется на еду и прочее, главное в том, чтобы сказать колхозам: “В первую очередь выполни государственный план, а потом удовлетворяй свой план”».

А Григорий Гаузнер записывал в дневнике:

«Октябрь. Осень. Повсюду сажают зелёные деревья. Мы во всём идём наперекор природе. Воля».

Вспомним ещё одного политзаключённого – Дмитрия Сергеевича Лихачёва, будущего прославленного советского и российского академика. Вплоть до ноября 1931 года он оставался узником СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения).

Евгений Замятин в ноябре того же года покинул Советский Союз. Поехал сначала в Ригу, затем – в Берлин и Париж.

А писатели, оставшиеся в стране Советов, продолжали жить так, как жили раньше. И 25 ноября Корней Чуковский записал в дневнике:

«Был я с Корнелием Зелинским у Пильняка. За городом. Первое впечатление: страшно богато, и стильно, и сытно, и независимо. Он стал менее раздёрган, более сдержан и тих. Он очень крепкий, хозяйственный немец-колонист».

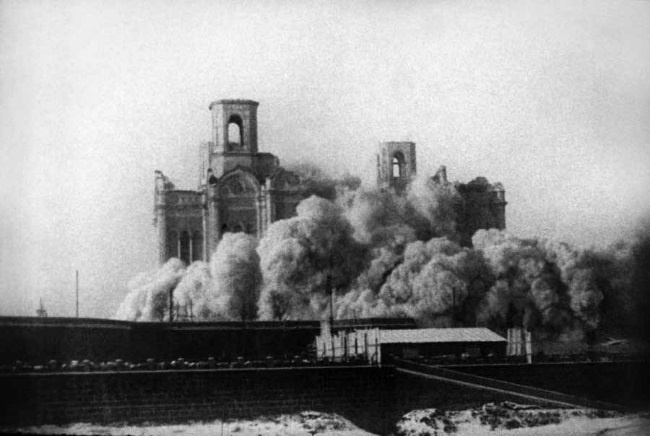

Снос Храма Христа Спасителя, 5 декабря 1931 г.

5 декабря 1931 года в Москве прогремели два мощных взрыва – большевики, снося храм Христа Спасителя, начали его взрывать.

Под эти взрывы была окончательно запрещена пьеса Сельвинского «Теория вузовки Лютце». Причём в отделе агитации и пропаганды ЦК, сокращённо именовавшемся ОАП ЦК ВКП(б), её автору наговорили такого, что он сжёг все имевшиеся у него экземпляры и больше об этом произведении старался не вспоминать. Но своим ленинградским друзьям написал: «Убеждён, что если б написал эту вещь Киршон или Афиногенов, она была бы объявлена венцом современной драматургии, в частности, и новым словом нашего искусства вообще».

Запомним эту аббревиатуру – ОАП ЦК, она нам скоро встретится. Ведь Сельвинский уже написал новую пьесу. Действие её разворачивается в одной из европейских стран, а главным героем стала обезьяна по кличке Пао-Пао. 10 декабря в одном из писем Сельвинский написал:

«“Пао-Пао” закончен… Вещь получилась чрезвычайно любопытной. Ради неё стоило “перестраиваться” и “страдать”.

Это сейчас (пока!) самая лучшая моя поэма… Но здорово то, что черновик я написал в полтора месяца – это рекорд быстроты (11 картин и каких!)».

В тот момент закадычный друг Владимира Маяковского Захар Волович готовился к крутым переменам в своей жизни. Вот что о нём через шесть лет рассказал Генрих Ягода (в опубликованном протоколе допроса):

«В 1931 году Волович, бывший тогда начальником отделения ИНО (до этого он был нашим резидентом во Франции), зашёл ко мне в кабинет и рассказал, что завербован германской разведкой. Тогда он говорил мне, что ничего ещё для них не сделал. Я предупредил его, что покрою этот его предательский акт, если он будет впредь выполнять все мои поручения. Волович согласился. Он был после этого переведён заместителем к Паукеру и ведал там техникой. Его я использовал в плане организации для меня возможности подслушивания правительственных переговоров по телефону».

Валентин Скорятин, назвавший Воловича «одним из завсегдатаев бриковского “салона”», привёл выдержку из книги И.В.Дубинского «Особый счёт», выпущенную в 1989 году Воениздатом:

«…я вспомнил своего земляка, Зиновия Воловича, комиссара полка в гражданскую войну, краснознаменца.

Низкорослый, широкоплечий, с большой курчавой головой, Волович походил на Мопассана. В гимназии его так и звали – Мопассан.

Однажды мы встретились с ним на Сретенке. Это было в 1932 году. Его учреждение помещалось рядом с Лубянкой, в небольшом домике. Очевидно, желая показать, что он не последняя спица в колеснице, Мопассан развернул передо мной помятый номер газеты “Фигаро”. На первой странице были помещены два крупных портрета – Воловича и его жены. В тексте под ними значилось: “Каждый честный французский гражданин, встретив этих международных авантюристов, обязан дать о них знать ближайшему ажану”. Фельетон “Какого же цвета был синий автомобиль” обвинял чету Воловичей в похищении вожака белогвардейцев генерала Кутепова…

Лукаво усмехаясь, Мопассан отрицал свою причастность к делу Кутепова. И тут же добавил: “Жду повышения. Кажется, пойду в заместители к знаменитому латышу Паукеру. Этот начоперод – гроза контрреволюции, столп нашего ГПУ. Мне оказывают большущее доверие. Буду отвечать за охрану Сталина”».

Семь лет спустя жену Захара Воловича охарактеризовал журналист Михаил Кольцов:

«Фаина – жена работника НКВД Воловича. Вела “великосветский” образ жизни, стремясь устроить в своём доме “салон” ответственных работников и популярных лиц, щеголяла туалетами, богатой обстановкой, заграничными вещами… Она очень кичилась своими связями и подчёркивала, что дом её относится к числу тех, где бывают избранные и ценные советские люди. На самом же деле она и её дом пользовались репутацией чванства и разложения, присущего верхушке НКВД периода Ягоды».

Пьеса про обезьяну

26 января 1932 года коллегия ОГПУ при Совнаркоме СССР вынесла приговоры членам «Трудовой крестьянской партии». Николай Дмитриевич Кондратьев получил 8 лет тюремного заключения и был отправлен в Суздальский политизолятор. Александра Васильевича Чаянова приговорили к 5 годам и выслали в Алма-Ату.

А Илья Сельвинский уже 22 февраля упомянул в одном из своих писем главного редактора газеты «Известия» и журнала «Новый мир» Ивана Михайловича Гронского, который прочёл пьесу «Пао-Пао»:

«Гронский орал, что Пао – контрреволюция, так как обезьяна становится ударником».

Знал бы грозный редактор газеты и журнала, откуда взялась странная кличка у этой обезьяны (Пао-Пао), он, наверное, не «орал» бы, а сообщил в чрезвычайные органы, и этим дело с «конструктивистским» поэтом-драматургом завершилось бы окончательно. Но Илью Сельвинского спасло от преследований то, что никто не понял, кого он выставил в качестве героя своей необычной пьесы.

Зато в отношении других стихотворцев советская власть была начеку. И 7 марта ОГПУ произвело аресты литераторов из Сибири. Их обвинили в участии в контрреволюционной группировке и завели «дело Сибирской бригады». Среди арестованных были поэты: 22-летний Павел Васильев, 27-летний Евгений Забелин и несколько других литераторов.

Примерно в это же время из продолжительной зарубежной командировки в Москву вернулись кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн, его ассистент Григорий Александров и кинооператор Эдуард Тиссе. Александрову тут же велели снимать фильм «Интернационал», прославляющий всё то, что осуществлялось в Советском Союзе Сталиным и его соратниками.

Тем временем стало ясно, какой урон животноводству страны нанесла массовая коллективизация – поголовье скота сократилось вдвое по сравнению с 1928 годом. Всюду в деревнях начались «волынки» (массовые выходы крестьян из колхозов). Люди требовали вернуть им обобществлённый скот, инвентарь и хотя бы часть посевов. Крестьяне (главным образом, наиболее трудоспособные) побежали в города. Всё это тут же отразилось на качестве вспашки и посевов – оно резко ухудшилось.