Самая большая ложь Кикина скрыта в его словах: «А что царевич изволил говорить, будто я его послал в Вену, и то истинно напрасно, по немилости своей». «Ежели бы мне готовить место царевичу в Вене, — пытался убеждать Кикин царя, — тогда бы я сделал при себе, мочно ли там жить, или не примут. А не делав ничего, а посылать „поезжай в Вену“ сие было бы глупее всякого скота. И если бы я ему советовал ехать куды ни будь, то надлежало быть междо нами цыфирей и как содержать корреспонденцию, а без сего никоторыми делы пробыть невозможно».

«Немилость» царевича Кикин объяснял тем, «что я от него за долгое время отстал», а кроме того и тем, что он якобы отправил доношение Екатерине, в котором извещал ее о намерении царевича бежать. «И ежели б он не был надобен, я бы на него и не доносил. И царевич о том известен, что ему ничего не будет; а что скажут, тому верят».

Как и следовало ожидать, этим письмом Кикин исхлопотал себе лишь очередной розыск. В тот же день, 22 февраля, Кикину дано было 4 удара, и он признал, «что в письме своем, которое царскому величеству вручил, ныне написал, что о побеге царевичеве не ведал, и то он ведал. И что с прежней пытки говорил, то все правда».

С третьей пытки, когда ему было нанесено девять ударов, Кикин полностью признал свою вину: «во всем том он виноват. А тот побег царевичу делал и место он сыскал в такую меру: когда бы царевич был на царстве, чтоб к нему был милостив».

В Тайной канцелярии письмо Кикина оценили правильно: «Кикин подал своеручное письмо, а в нем написал многое к своему оправданию и будто о побеге царевичева он не ведал, а в другом и запирался, хотя то все закрыто». Розыск же установил безоговорочно, что Кикин не только внушил царевичу мысль о том, что единственным средством спасения его жизни было бегство, но и явился главным организатором побега.

Судебная практика того времени при рассмотрении особо важных преступлений предполагала составление Тайной розыскных дел канцелярией документа с изложением преступлений обвиняемого и предложением меры наказания ему. Далее решение судьбы обвиняемого передавалось на рассмотрение царя или судебной инстанции для вынесения окончательного приговора.

Предложение Тайной канцелярии состояло в следующем:

«Указ о наказании Кикина.

Кикин к побегу царевича из России в Цесарию или в другие край под протекцией цесаревой советовал, по которому он то и учинил и отдался было под протекцию цесарскую и просил оного, дабы его от его царского величества не токмо скрыл, но и ко оборону свою против его величества и подданных его от сего государства вооруженной рукою стал и какой тем своим поступком стыд и бесчестие его царскому величеству и всему государству Российскому учинен, что весьма известно.

И его царское величество грамотою сего же 718 году, февраля в 3 день в Ответной памяти о всем подлинно публиковано ис чего могла б впредь немалая противность Российскому государству воспоследовать, которою его царское величество с немалым трудом и высоким своим мудрым старательством возвратил. И ту чаемую впредь себе и своему государству противность, которая от твоего злоумышленного воровства пресечено и утолено, которое твое воровство и измену и сообщник твой в той же измене и воровстве царевичев камердинер Иван Афанасьев повинными своими и розыском доказал, в чем бы во всем вышеписанном своем злоумышленном воровстве и измене по расспросам и розыском видно. И за такое твое воровство и измену указом его царского величества тебя вора и изменника казнить жестоко ж смертью».

Тайная канцелярия и разного уровня судебные инстанции при вынесении приговора не только Кикину, но и другим обвиненным (включая царевича) руководствовались нормами права, изложенными в нескольких документах. Прежде всего в Уставе воинском.

Глава 3, артикул 19:

«Покушение на трон вооруженной силой, намерение полонить государя или убить или учинить ему какое насилие подлежит наказанию четвертованием».

Такому же наказанию подлежали лица, знавшие об этом, но не донесшие.

Глава 16, артикул 127:

«Кто учинит или намерен учинить измену», подлежит наказанию, «якобы за произведенное самое действо». Иными словами, закон устанавливал одинаковое наказание как за содеянное, так и за умысел его совершить.

Были приняты во внимание и статьи Уложения 1649 года.

Глава 2, статья 1: «Кто учнет мыслить на государское здоровье злое дело… и про то сыщется допряма», такого казнить смертью.

Статья 2: «Кто мыслит завладеть Московским государством и для этого начнет рать собирать и кто царского величества с недруги учнет дружить и советными грамотами ссылаться, чтобы Московским государством завладеть… такого изменника казнить смертию».

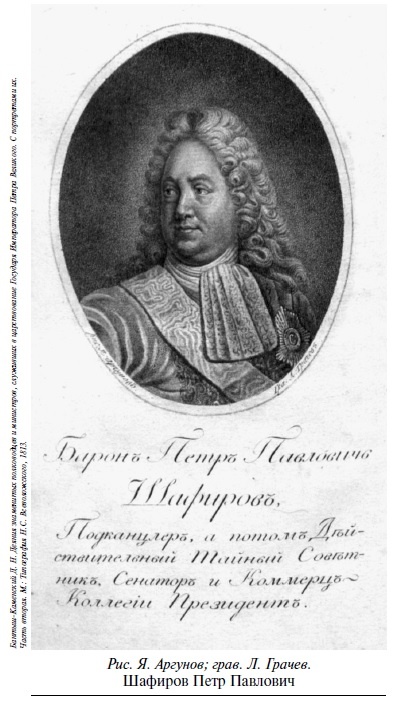

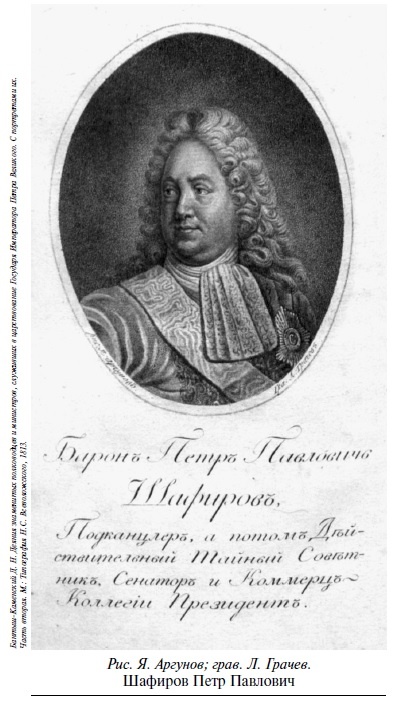

14 марта 1718 года по указу государя министры приговорили: «Александру Кикину за все вышеписанное учинить смертную казнь жестокую, а движимое и недвижимое имение его, все что есть, взять на его царское величество». Этот лаконичный приговор подписали князь Иван Ромодановский, сын отличавшегося свирепостью Федора Юрьевича, занявший должность отца, фельдмаршал Борис Шереметев, руководитель Монастырского приказа граф Иван Мусин-Пушкин, генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер Гавриил Головкин, сенаторы Тихон Стрешнев и барон Петр Шафиров. По листам скрепил подписью дьяк Тимофей Палехин, с деятельностью которого мы познакомимся ниже.

Вторым после Кикина человеком, пользовавшимся доверием царевича, был его камердинер Иван Большой Афанасьев. Его роль в побеге царевича была намного скромнее — Иван Афанасьев был лишь осведомлен о готовившемся побеге, но, будучи верным слугой, не донес об этом. Поведение Афанасьева во время следствия отличалось от поведения Кикина. В то время как Кикин, пытаясь обелить себя, изворачивался, лгал и признательные показания Тайная канцелярия выбивала из него пытками, Иван Большой, оказавшись в таком же положении, руководствовался принципом, которым он как-то поделился в разговоре с Кикиным: «Я что ведаю, то скажу».

Афанасьев был взят под стражу и окован Меншиковым. 11 февраля 1718 года на Генеральном дворе он дал показания, из которых следовало, что в авантюре царевича он участвовал поневоле.

Кое-что из показаний Ивана Афанасьева нам уже известно по предыдущим главам. Так, мы знаем, что накануне отъезда царевич поделился с ним вестью о том, что едет «не к батюшке», а «к цесарю или в Рим», о чем камердинер пообещал молчать. Вскоре после отъезда царевича в Петербург прибыл Кикин и передал Афанасьеву устное повеление, чтобы он ехал к царевичу, причем «опасно, чтоб ты не попался встречу царскому величеству».

«Спустя несколько дней, — продолжил свои показания Афанасьев, — получил я письмо от царевича, в котором он писал, чтоб ехал за ним немедленно и настигал бы во Гданьске», где у почтмейстера должно быть письмо с дальнейшими указаниями. Афанасьев отправился в путь, прибыл в Гданьск, но никакого письма не обнаружил: стал расспрашивать о приезде русского полковника у владельцев постоялых дворов, те подтвердили, что полковник в сопровождении шести персон, среди которых была одна женская, останавливались, но куда отбыл — не знают. Наугад поехал в Шверин, там заболел лихорадкой и спросил разрешения у находившейся в Голландии царицы вернуться в Петербург, прибыл туда, явился к Меншикову и доложил, что царевича нигде не обнаружил.