Зная о разорении русских людей, царь не стал сам решать вопрос о сборе налогов. Его он вынес на обсуждение Земского собора. Участники заседания сначала решили ограничиться сбором недоимок за прошлые годы и «запросных денег» – добровольных пожертвований. Но через год были введены новые чрезвычайные налоги – пятины (пятая часть всего имущества). В первый год они собирались только с торговых людей. Затем стали обязательным налогом для всего тяглого населения: жителей посада и черносошных крестьян.

Несмотря на рост налогов, царь Михаил всегда откликался на просьбы об их уменьшении, особенно для жителей разоренных городов. Об этом свидетельствует многочисленный актовый материал.

Особое покровительство оказывал Михаил Фёдорович монастырям. Он подтвердил все жалованные грамоты, выданные прежними государями. Прославившийся героической обороной от войск тушинцев Троице-Сергиев монастырь получил право не платить печатные пошлины и даже стал получать часть прибыли от казенной продажи лошадей. Для восстановления Никольского монастыря в Переславле-Залесском выделили деньги из казны. Новые земельные пожалования получили сразу несколько монастырей: Новоспасский в Москве, Покровский в Суздале, Иосифо-Волоколамский, Кирилло-Белозерский и др.

Благодарное духовенство стало оказывать молодому царю большую помощь. На проповедях в храмах оно убеждало население добровольно жертвовать в казну деньги, обеспечивать ратных людей продовольствием и теплой одеждой. Игумены и архимандриты ездили по городам со сборщиками налогов и своим авторитетом подкрепляли правомочность их действий.

Еще одной сложной проблемой, стоявшей перед правительством Михаила Фёдоровича, было упорядочение землевладения. В Смуту каждый из правителей наделял своих сторонников землями, не считаясь с тем, что ими владели другие лица, получившие их от прежних государей. В итоге у некоторых служилых людей оказались огромные поместья, у других – ничего.

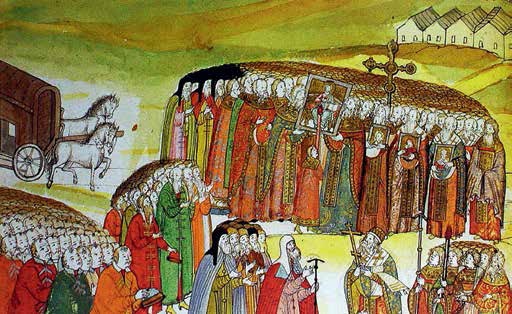

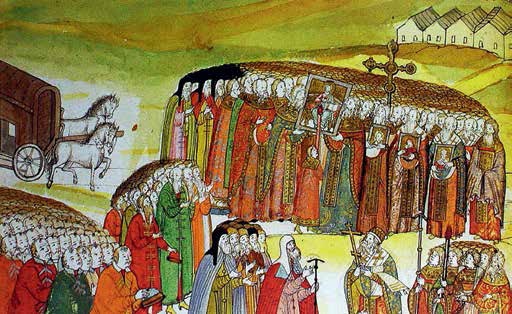

Возвращение Филарета из польского плена.

Поэтому в 1613 г. был принят один из первых указов Михаила Фёдоровича, ограничивающий размер дворянского землевладения 1000 четвертями. Только у членов Боярской думы поместья могли быть больше. В следующем году был издан указ о сыске беглых крестьян, покинувших своих помещиков с 1605 г. и не заплативших «пожилое» – арендную плату. Эта мера должна была улучшить материальное положение мелкопоместных дворян.

Для награждения служилых людей за успешную службу царь стал использовать дворцовые и черные земли, хотя это снижало доходы казны. На эту меру он пошел, чтобы создать стимул для поступления дворян на военную службу. Ведь в условиях непрекращающейся иностранной агрессии требовалось большое войско.

В середине 1613 г. польские отряды под руководством А. Гонсевского опустошили Торопецкий уезд. Под Брянском, Орлом и Карачевым разбойничал бывший тушинец полковник А. Лисовский. Но наибольшую опасность представлял покровитель Марины Мнишек и ее юного сына И. Заруцкий. Он активно призывал в свои отряды вольных казаков и вместе с ними грабил население южных районов. Бывший атаман уверял всех, что является представителем единственно законного претендента на московский трон «царевича Ивана Дмитриевича».

В апреле 1613 г. казачье войско Заруцкого двинулось на юг. Вслед за ним по приказу Михаила Фёдоровича выступили полки под руководством князя И. Н. Одоевского-Меньшого. Около Воронежа состоялось сражение, в ходе которого казаки потерпели поражение. Уцелевшие вояки с Заруцким и Мариной Мнишек отправились к Астрахани. Там планировалось создать самостоятельное государство во главе с «царевичем Иваном».

Желая упрочить свое положение, авантюристы решили попросить помощь у персидского шаха и направили к нему свое посольство. Но тот очень дорожил хорошими отношениями с Россией, поэтому выдал астраханских посланцев московскому послу. Тот их арестовал и отправил к царю.

Действия Марины Мнишек и И. Заруцкого обеспокоили Михаила Фёдоровича. Ведь они дестабилизировали ситуацию на юге страны. Поэтому по его указанию началась подготовка похода на Астрахань. Предварительно в южные города были направлены грамоты с разоблачением самозваных государей, вознамерившихся затеять «новую смуту, воровство, междоусобие и войну».

Жителям Астрахани была направлена особая грамота. В ней писалось, что если «они отстанут от воров», то царь всех простит и покроет их вину своим милосердием. «Впредь ваши вины не вспомянутся».

Для подкрепления обещаний донским и волжским казакам было послано царское жалованье, провиант и одежда. Представителям православного духовенства было рекомендовано рассказывать в храмах о новом законном царе Михаиле Фёдоровиче, его милости, благочестии и щедрости.

Все это создало благоприятные условия для похода царских войск на Астрахань. В мае 1614 г. сами жители подняли восстание против самозваных правителей и вынудили их бежать на реку Урал. Поэтому войска князя И. Н. Одоевского без каких-либо препятствий вошли в город. За беглецами был отправлен небольшой отряд стрельцов. Их обнаружили на Медвежьем острове и под сильным конвоем направили в Москву. Там был устроен боярский суд. По его решению И. Заруцкого и Ивана казнили, Марину заточили в башню, где она вскоре умерла. Так бесславно закончилась авантюра нескольких Лжедмитриев и их последователей.

Принятые царем Михаилом решительные меры позволили довольно быстро нормализовать ситуацию на юге станы. На севере же продолжали разбойничать вольные казаки. Они грабили местное население и выжигали целые деревни. Особой жестокостью отличались отряды атамана Баловня.

Михаил Фёдорович, известный своим милосердием и миролюбием, сначала решил послать против казаков не войска, а представителей духовенства. Они должны были уговорить их «отстать от воровства» и поступить на царскую службу. За хорошее вознаграждение им предлагалось войти в состав отрядов воеводы Л. А. Вельяминова и сразиться со шведами под Тихвином. Духовные лица должны были убедить казаков в том, что царь Михаил не хочет их наказывать и готов простить их «вины».

Первые же переговоры духовенства с верхушкой казачества дали хорошие результаты. Часть казаков согласилась поступить на царскую службу. В январе 1615 г. они получили поместья в Вологодском и Белозерском уездах.

Но некоторые наиболее активные атаманы решили двинуться к Москве и там лично продиктовать царю свои требования. Осенью 1614 г. они осадили Вологду, затем – Ярославль, а в мае 1615 г. уже стояли под Москвой. Против них были отправлены полки князя Б. М. Лыкова. В июле ему удалось разгромить казачьи отряды и взять в плен мятежных атаманов, в том числе и Баловня. Наиболее упорствующие из них были казнены, другие брошены в тюрьму. Простых казаков определили на царскую службу. С 1613 по 1620 г. около полутора тысяч казаков получили поместья в качестве платы за предстоящую службу. Это привело к ликвидации вольного казачества в северных районах страны. С массовыми грабежами и разбоями там было навсегда покончено.