Под другим углом новый титул московского самодержца мог рассматриваться южными и восточными соседями Российского государства. С XIII в. на Руси царями называли ханов Золотой Орды, а после ее распада в XV в. – владык Казанского, Астраханского, Крымского и Сибирского ханств. Принятие Иваном IV царского титула, приравнивавшегося к титулам Чингисидов, предки которых более двух веков держали Русь под своей властью, могло трактоваться на востоке как притязание на равенство, если не как вызов. В условиях готовящегося похода на Казань новый царский титул Ивана Грозного приобретал особое, тревожное для восточного соседа звучание.

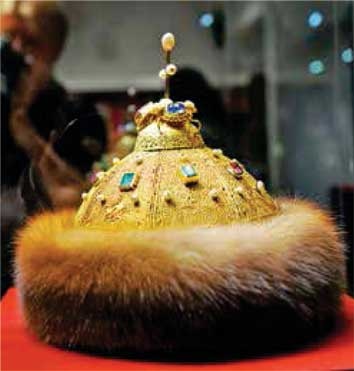

Шапка Мономаха

И, наконец, не следует упускать из виду еще одно существенное обстоятельство. Для русских людей XVI в. слово «царь» было не просто одним из титулов. По представлениям русских богословов и идеологов титул царя был божественен уже потому, что именно так в Библии именовались древние цари Израильские – Саул, Давид и Соломон. Именование московских государей царями ставило их в глазах русского человека в один ряд с этими персонажами священной истории. Не случайно в спорах с европейскими дипломатами российская сторона будет упорно отстаивать превосходство царского именования даже над титулом императора, объясняя, что титул «царь» взят из Священного Писания, тогда как слова «король» и «цесарь» суть лишь производные от человеческих имен (Карла Великого и Гая Юлия Цезаря). Более того, принятие русским самодержцем царского титула поднимало его в глазах подданных на совершенно недосягаемую высоту, выше которой мог быть лишь один Царь Небесный.

«В приказе московских времен». Художник С. Иванов

Иначе говоря, царский титул не столько укреплял авторитет московских государей на международной арене, сколько возвышал их над их собственными подданными. Новшества в титуле отлично вписывались в формирующуюся на Руси с конца XV в. теорию «Москва – Третий Рим» и подкреплялись претензией Ивана Грозного вести свою родословную от первого римского императора Октавиана Августа («от Августа-кесаря родством ведемся»).

«Избранная рада». Путем реформ

Кто не прибегает к новым средствам, пусть ожидает новых болезней, потому что время – величайший мастер нововведений.

Фрэнсис Бэкон

Вскоре после венчания на царство Иван Грозный венчается вновь – 3 февраля 1547 г. он взял в жены Анастасию Романовну Захарьину-Юрьеву, девушку из знатного и заметного при дворе московских государей боярского рода. Родоначальником этого семейства считается служивший Ивану Калите Андрей Кобыла, согласно родословной легенде выехавший на службу из Прусской земли. От его младшего сына, Федора Кошки, пошел род бояр Кошкиных, представители которого к первой половине XVI в. стали именоваться Захарьиными-Юрьевыми. Считается, что невеста была лично выбрана молодым царем из большого количества претенденток, специально для этого привезенных в Москву. Не исключено, однако, что царские смотрины были устроены лишь для создания видимости, в то время как кандидатура будущей царицы уже была заранее избрана Иваном Васильевичем и одобрена его ближайшим окружением. Для Глинских молодая царица была довольно удобной кандидатурой: отец Анастасии умер четырьмя годами ранее (следовательно, не приходилось опасаться неизбежного влияния тестя на молодого царя). Правда, у Анастасии были родные братья – Даниил и Никита, но они были еще молоды, чтобы конкурировать с Глинскими. Младший из Романовичей, Никита, довольно долго оставался при дворе и в военных походах на вторых ролях (надо полагать, в силу юного возраста). В бояре он был пожалован уже после смерти сестры, царицы Анастасии. Но именно от него пошла та ветвь боярского рода, которая, приняв фамилию Романовы, унаследовала в 1613 г. российский престол (причем совсем не последнюю роль в решении судьбы царского венца сыграло родство Романовых с прежними царями через брак Ивана Грозного с Анастасией Романовной). Старший из братьев, Даниил, сразу после царской свадьбы получил чин дворецкого. В то же время наиболее почетный в боярской среде чин конюшего принадлежал дяде царя Ивана – князю Михаилу Васильевичу Глинскому.

Брак Ивана Грозного с Анастасией Романовной оказался самым продолжительным в жизни царя (ходившего под венец после смерти первой супруги еще пять раз). За 13 лет царица Анастасия родила мужу шестерых детей, из которых выжили, правда, лишь два царевича. Старший из них, Иван, пал жертвой вспышки отцовского гнева в 1581 г., 27 лет от роду. Младший, царевич Федор, пережил своего отца и в возрасте 27 лет унаследовал трон, став последним представителем московской ветви Рюриковичей на российском престоле. Остальным детям Ивана Грозного и Анастасии Романовны судьба уготовила совсем короткий жизненный путь: своих первых дочерей, Анну и Марию, царь похоронил, когда ему едва исполнилось 22 года. Последняя дочь Ивана и Анастасии, Евдокия, умерла двух с половиной лет от роду в 1558 г. Трагической оказалась и судьба первого из их сыновей – царевича Дмитрия: родившийся в октябре 1552 г., он умер летом следующего года.

В литературе бытует мнение, что царица Анастасия оказывала на своего супруга положительное влияние, усмиряя сформировавшиеся у него еще в юности жестокие наклонности. Сам Иван Грозный, глубоко убежденный в том, что любимую жену отравили ее недоброжелатели, в письме к князю Курбскому утверждал: «Только бы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было». Н. М. Карамзин, описывая похороны царицы, напрямую связал эту личную трагедию царя с переменами в характере его правления: «Но еще не знали, что Анастасия унесла с собою в могилу. Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: обо он лишился не только супруги, но и добродетели».

Не исключено, что молодая супруга действительно умела укрощать вспышки гнева своего венценосного мужа. Однако это не означает, что Иван Грозный под ее влиянием совершенно переродился. В начале июня 1547 г. к Ивану, находившемуся тогда в подмосковном селе Остров, явились присланные из Пскова с жалобой на наместника 70 челобитчиков. Не пожелав выслушать просителей, Иван Васильевич решил лично расправиться с ними: приказав раздеть их донага, обливал водкой и свечой поджигал им волосы и бороды. Затем царь велел бросить несчастных на землю и собирался уже предать их казни. Псковичей спасла лишь вовремя доставленная из Москвы весть о падении с колокольни Благовещенского собора Кремля колокола (что было воспринято Иваном Васильевичем как дурное предзнаменование).

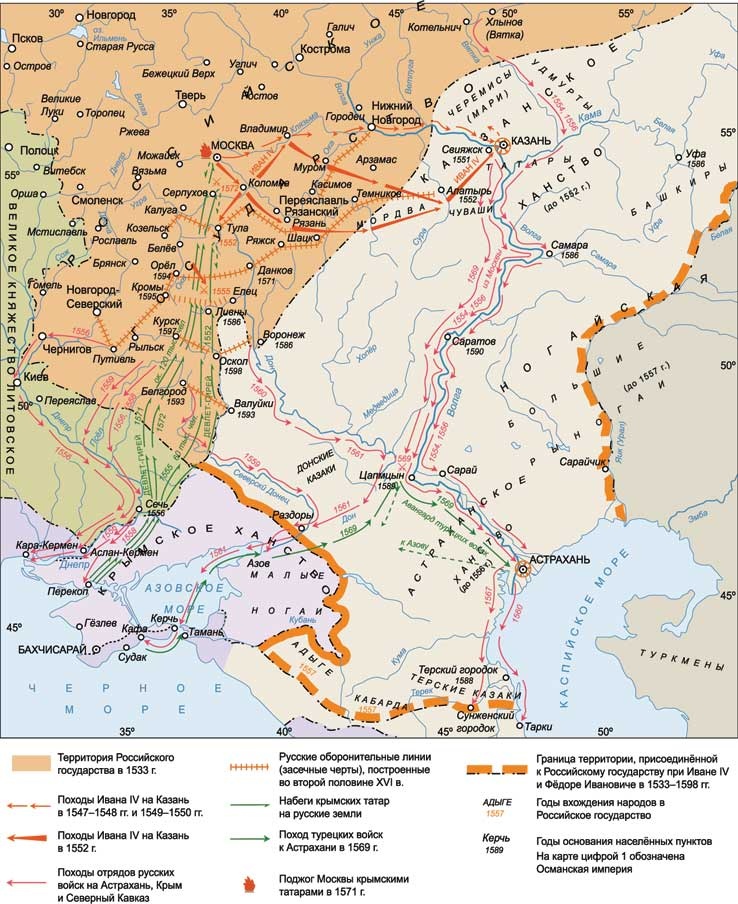

Восточная политика России при Иване IV

Вскоре предзнаменование сбылось. С весны в Москве регулярно вспыхивали пожары, причем по столице ходили упорные слухи о том, что причиной бедствий была злонамеренная деятельность неких «зажигальщиков» (из которых некоторых обезглавили или посадили на кол, а иных живыми бросали в пламя ими же устроенных пожаров). 21 июня 1547 г. Москву охватил наиболее мощный пожар за всю ее предыдущую историю: «Таков пожар не бывал на Москве, как и Москва стала именоватися». Вспыхнув на Арбате, подгоняемое сильным ветром пламя вскоре охватило Кремль и Китай-город. В короткое время пеплом стало до 1/3 построек столицы, 250 церквей, в огне погибло от 2 до 4 тысяч человек. В среде погорельцев тут же поползли слухи, что и этот пожар организовали поджигатели, причем на сей раз называли конкретные имена виновных. К их числу принадлежали бабка Ивана Грозного по материнской линии, княгиня Анна Глинская, и ее сыновья, царские дядья князья Юрий и Михаил Глинские. Слухи эти распускали, судя по всему, недовольные усилением позиций Глинских бояре, в числе которых был родной дядя царицы Анастасии – боярин Григорий Юрьевич Захарьин. Москвичи были готовы верить в самые нелепые слухи. Анна Глинская, как говорили, обернувшись сорокою, кропила кровью из сердец покойников здания столицы, от чего те загорались сами собой. Взбудораженная этими страшными картинами толпа бросилась искать виновных. Скрывавшийся в Успенском соборе князь Юрий Васильевич Глинский был схвачен и растерзан прямо в храме. На восьмой день после пожара, 29 июня 1547 г., бунтующие москвичи пришли в село Воробьево, где после пожара жил Иван Грозный. Толпа требовала выдать на расправу Анну и Михаила Глинских, которые, как были уверены бунтовщики, прятались в этой царской резиденции. Шестнадцатилетний царь оказался перед лицом бушующей народной стихии беззащитным и растерянным: «И вниде страх в душу моя и трепет в кости» – так впоследствии описывал свои чувства Иван Васильевич.