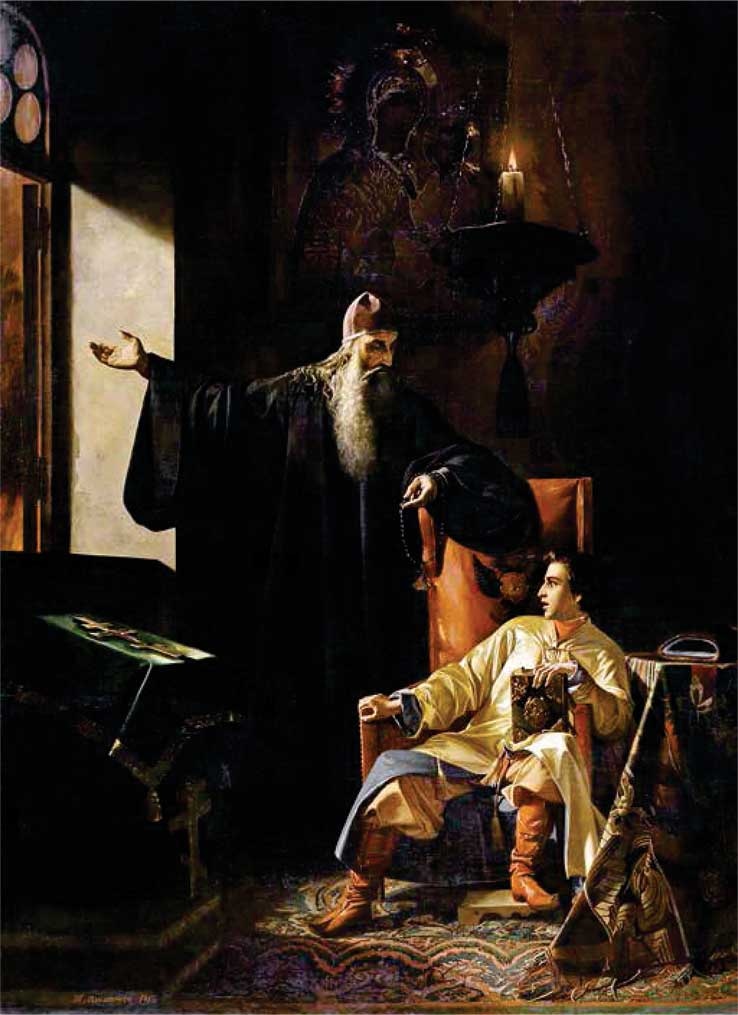

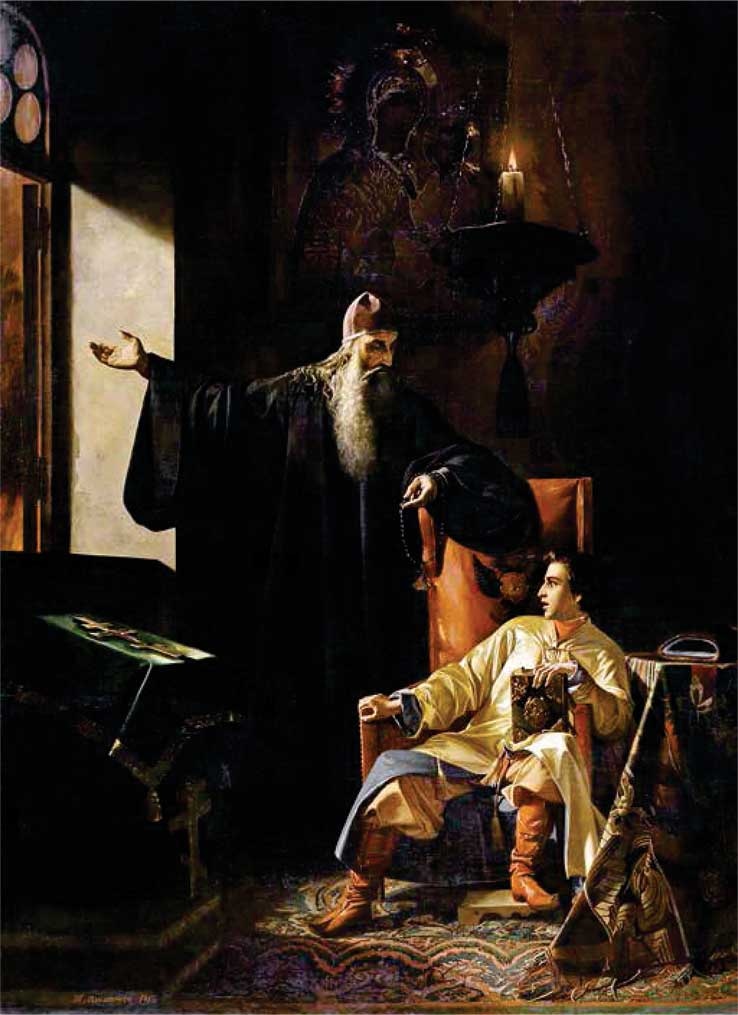

«Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года». Художник П. Плешанов

Восставших удалось убедить разойтись; царь обещал оказать погорельцам помощь в восстановлении погибших домов. Влияние Глинских на Ивана Грозного после июньского восстания существенно ослабло, и оставшийся в живых царский дядя князь Михаил Васильевич Глинский даже предпринял в ноябре неудачную попытку бегства в Литву. Рядом с царем Иваном все более заметными становятся новые люди, причем самые влиятельные из них похвастаться знатным боярским происхождением не могли. Вокруг молодого царя стало формироваться новое правительство, названное впоследствии князем Андреем Курбским на польский манер «Избранной радой» (в современной исторической литературе вопрос о том, существовала ли «Избранная рада» как таковая, как правительство с более или менее постоянным составом, поставлен под сомнение). Наиболее близким к царю оказался его духовник, протопоп Благовещенского собора Сильвестр, в дни июньского восстания 1547 г. обратившийся к Ивану Грозному с обличительной проповедью, в которой пожар и мятеж москвичей трактовались как божья кара за многочисленные прегрешения государя. В большой чести и милости у Ивана Васильевича оказался Алексей Федорович Адашев, выходец из рода провинциальных костромских детей боярских. Пользовался доверием царя также дьяк Посольского приказа Иван Михайлович Висковатый, державший в руках все нити внешней политики Московского царства. Были в новом окружении Ивана Грозного и представители боярской аристократии, в частности, князь Андрей Михайлович Курбский, потомок некогда самостоятельных князей ярославских. Иногда к числу членов «Избранной рады» относят и митрополита Макария, наставника Ивана Васильевича.

Политическая программа нового правительства нашла отражение в т. н. «Большой челобитной Ивана Пересветова» – публицистическом произведении, облеченном в форму челобитной – прошения, поданного на имя царя. Автор, скрывающийся за псевдонимом Ивана Пересветова (среди прочих гипотез есть и такие, которые приписывают авторство Алексею Адашеву и даже самому Ивану Грозному), критикует прежнее боярское правление, находя ему аналогии в последних годах существования Византийской империи: «При царе Константине Ивановиче управляли царством греческие вельможи. Крестное целованье они ставили ни во что, совершали измены, несправедливыми судами своими обобрали они царство, богатели на слезах и крови христиан, пополняли богатство свое бесчестным стяжаньем». Преодоление тяжелого наследия предыдущих лет Иван Пересветов видел в установлении в стране жесткого единовластия, основанного на правосудии, справедливости и равенстве всех подданных царя перед законом. В пример Ивану Васильевичу ставился султан Мехмед II Завоеватель, установивший в захваченных им византийских землях именно такие порядки: «Хоть неправославный царь, а устроил то, что угодно Богу: в царстве своем ввел великую мудрость и справедливость… И нынешние цари живут по закону Магометову с великой и грозной мудростью. А провинившемуся смерть предписана, а как найдут провинившегося, не помилуют и лучшего, но казнят по заслугам дел его». Опорой царю должны были стать неродовитые служилые люди «воинского чина»: «А царю как без воинского духа быть? Воином силен и славен царь… Какова щедрость царя к воинам, такова и мудрость его. Щедрая рука никогда не оскудевает, а славу себе великую приобретает». Если царь Иван Васильевич последует совету Пересветова, его ждет великая слава и благоденствие: «Пишут о тебе, государь, о благоверном великом царе, мудрые греческие философы и латинские докторы, что будет о тебе, государь, великая слава вовеки – как о цезаре Августе или о царе Александре Македонском… что такой справедливости, как в твоем царстве-государстве, не будет во всей вселенной: от великой грозы твоей мудрости как от сна проснутся царские лукавые судьи, чтобы устыдиться своих лукавых дел… Ты, грозный и мудрый государь, приведешь к покаянию грешников, введешь в свое царство справедливость».

Нельзя не заметить, что политический идеал челобитчика – грозная мудрость (самого Ивана Васильевича называют Грозным в этой челобитной едва ли не впервые). Стали ли идеи, высказанные Иваном Пересветовым в «Большой челобитной», руководством к действию правительства «Избранной рады», или, напротив, мероприятия нового правительства вдохновили публициста на создание его произведения, сказать трудно. Отголоски идей Пересветова можно увидеть даже в политике опричнины, когда Иван IV, в полном смысле этого выражения, правил «с грозой».

Так или иначе, но период, когда ближайшими советниками Ивана Васильевича были Сильвестр и Адашев, принято считать наиболее благоприятными для государства годами за все правление первого русского царя. Период этот ознаменовался рядом преобразований, за которыми в исторической литературе закрепилось название «реформ Избранной рады». Впрочем, далеко не всё, что приписывается усилиям этого правительства, можно считать его заслугами. Так, в частности, в трудах по истории России XVI в. нередко встречается утверждение о том, что в годы деятельности «Избранной рады» появилась новая система органов центрального управления – приказов. Однако не вызывает сомнений то, что корни приказной системы лежат в гораздо более ранней эпохе: будущие приказы – Посольский, Разрядный, Поместный, Ямской и прочие (всего при Иване Грозном их функционировало около двух десятков) начали складываться еще на рубеже XV–XVI вв. в недрах великокняжеского дворца и казны. Ликвидация т. н. областных дворцов (учреждений, ведавших во всех отношениях территориями отдельных частей государства), в свете последних исследований этой тематики, произошла уже после падения правительства «Избранной рады».

К политическим новшествам середины XVI в. относят также появление Земских соборов – органов сословно-представительской власти, просуществовавших около столетия, до середины XVII века. Земские соборы нередко (и без достаточных оснований) уподобляют современным им английскому парламенту или французским Генеральным штатам. Коренным отличием Земских соборов от названных выше западноевропейских политических институтов была полная подконтрольность соборов воле российских монархов. Соборы собирались лишь тогда, когда этого хотел царь; они обсуждали лишь те вопросы, которые выносились на их рассмотрение монархом. И, наконец, решения соборов не были для царя обязательными для исполнения: царь всегда мог поступить вопреки мнению участников Земского собора. Впрочем, и сами участники соборов не стремились навязывать государю свою волю, облекая свои решения в пластичные формулировки вроде «как ты, великий государь, укажешь, так мы, холопы твои, приговорим». В отличие от английского парламента Земские соборы не только не ограничивали власти монарха, но, наоборот, укрепляли ее, поскольку принятие важнейших решений представало теперь как результат совещания царя с подданными (даже если царь действовал вопреки мнению этих подданных). В своем классическом виде (когда о работе собора подданные царя оповещались заранее, чтобы успеть выбрать и прислать в столицу своих представителей) Земские соборы стали функционировать только в XVII в.

Тем не менее считается, что первый Земский собор собрался именно по инициативе «Избранной рады» в феврале 1549 г. За ним в исторической литературе закрепилось название «Собора примирения». Описание собора сохранилось лишь в изложении сочинения, написанного намного позже, во второй половине XVII в., поэтому полностью принимать на веру приводимые в нем сведения было бы рискованно. По источникам XVI столетия известно, что в работе «Собора примирения» принимали участие только члены Боярской думы и высшее духовенство (Освященный собор); сведений о приглашении к участию в Земском соборе представителей других чинов российского общества, равно как и о присылке в Москву выборных от других городов и уездов, отсутствуют.