Путевой дворец Василия III на Старой Басманной улице в Москве

Метод работы Спиридона-Саввы над «Посланием» характерен для средневековой литературы: существующее положение дел объяснялось через их происхождение, а для этого русская история подходящим образом вписывалась в сюжеты всемирной. Ной, Александр Македонский и Август были персонажами, с именами которых связывались общеевропейские истоки, понятные и на Западе, и на Востоке Европы. В «Послании» нашли отражение и события времени его создания. Так, появление Пруса под пером Спиридона-Саввы в качестве предка русских государей было связано с переговорами Василия III с Альбрехтом Бранденбургским о союзе с Тевтонским орденом. Последний стремился вернуть себе земли, утраченные в результате Тринадцатилетней войны с Польшей 1454–1466 гг., – восточную, так называемую Королевскую Пруссию. Перечень городов, полученных Прусом, совпадает с их перечнем в русско-орденском договоре. Не случайно и появление римской темы. В начале XVI в. в общественной мысли Великого княжества Литовского получила развитие теория происхождения литовской знати от римлян, которая была известна уже «отцу польской истории» Яну Длугошу во второй половине XV в. Во втором летописном своде Великого княжества Литовского, созданном в конце 10-х или начале 20-х гг. XVI в., приводился рассказ о римской знати, бежавшей от тиранического правления императора Нерона на Балтийское море. От имени ее родины Италии получила свое название Литва («Литалия»), а сами вельможи стали основоположниками знатных литовских родов, в том числе и правящей династии Гедиминовичей. Автору «Послания» необходимо было показать, что Рюриковичи ничуть не уступают Гедиминовичам по происхождению, но превосходят их. Вместе с легендой о происхождении Рюрика от Августа была изложена другая версия родословия литовских князей: они, по словам автора «Послания», вели род от слуг полоцких князей. Возможно, и здесь не обошлось без «прусского следа», поскольку именно в Тевтонском ордене еще в начале XV в. была создана теория подобного содержания. Наконец, царские инсигнии – это те самые инсигнии, которые хранились в казне московских князей: они без труда обнаруживаются в их завещаниях XV в.

Дело Максима Грека

Максим Грек был чрезвычайно яркой фигурой в духовной жизни Руси первой трети XVI века. Он родился в аристократической семье Триволисов в Италии в 1470 г. и получил имя Михаил. В начале 90-х гг. он обучался в Италии у византийского гуманиста Иоанна Ласкариса и неоплатоника Марсилио Фичино, увлекался античной философией, астрологией. Спустя десять лет Михаил попал под влияние знаменитого флорентийского проповедника Савонаролы и отправился в монастырь св. Марка во Флоренции, но вскоре ушел оттуда, и в 1504-м или 1505 г. мы видим Михаила Триволиса уже в одном из афонских монастырей под именем Максима.

Максим Грек. Миниатюра конца XVI в.

На Русь Максим Грек прибыл в 1518 г.: это был ответ на просьбу Василия III прислать к нему переводчиков церковных книг с греческого. Но после осуществленного им перевода Толковой Псалтыри обратно его не отпустили, и Максиму пришлось остаться в Чудовом монастыре, где вокруг афонского интеллектуала сложился настоящий кружок.

Внимание Василия III Максим Грек и его единомышленники привлекли в 1524 г., когда встал вопрос о перспективах государева развода и второго брака. С церковной точки зрения эти действия были неканоничными, что и вызывало осуждение Максима Грека: ведь, как уже говорилось, грех государя (тем более столь тяжкий, как прелюбодейство!) мог навлечь беды и на всю его страну. Василий и его советники прекрасно понимали, что с церковной точки зрения прав именно Максим Грек. Впрочем, даже если бы была предпринята попытка «переспорить» его, то она была бы не на руку Василию, поскольку привлекала бы внимание общества к проблеме и способна была открыть ящик Пандоры. Тем более что вокруг Максима Грека собрались вельможи, близкие к удельным князьям Юрию Дмитровскому и Дмитрию Углицкому, у которых, вероятно, были свои виды на престол (во всяком случае этого опасался Василий III). Таким образом, выступление против брачных дел великого князя фактически было на руку амбициям князей удельных. Требовалось найти какие-то иные предлоги для осуждения ученого монаха. И такие предлоги нашлись.

Первоначально Максим Грек был арестован как свидетель по делу своего единомышленника Берсеня Беклемишева. Святогорец решил, что так оно и есть, и постарался всячески откреститься от Берсеня, побольше наговорив на него. Но неблаговидный поступок не только сгубил Берсеня (он вскоре был казнен), но и не облегчил участи самого Максима.

«Расспросные речи» Максима Грека сохранились и представляют интерес не только по той причине, что проливают свет на судьбу греческого интеллектуала на Руси и его местных единомышленников в первой трети XVI в. В них слышатся живые голоса людей этого времени (ведь Максим Грек передавал слова Берсеня Беклемишева), которые позволяют понять, каким образом современники относились к Василию III, пусть даже речь идет не о всем русском обществе (срез его настроений для этого времени вряд ли возможен), но об определенной его части. Поэтому на этих материалах стоит остановиться подробнее.

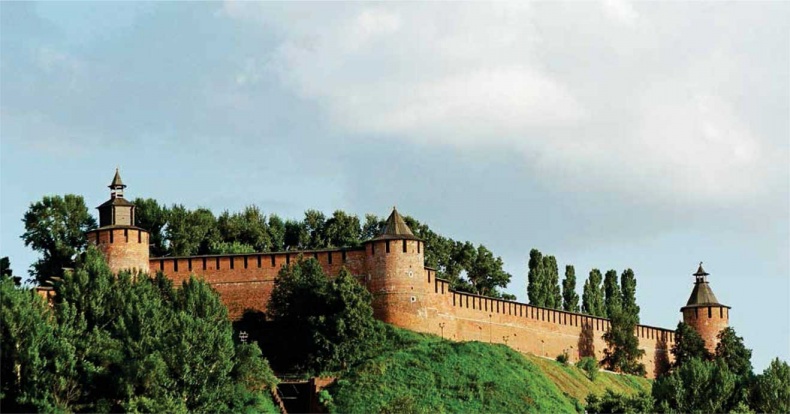

Нижегородский кремль

Первым вопросом, затронутым в связи с Берсенем Беклемишевым, были русско-турецкие отношения. По словам Максима, Берсень осуждал Василия за его пассивную политику по отношению к Османской империи и при этом критиковал за активность на других направлениях. Взятие Смоленска и постройка Васильсурска, по его словам, лишь усиливают ненужную напряженность в отношениях с Казанью и Вильной; воевать же нужно не с ними, а с Османской империей. Раз государь всея Руси в 1521 г. «выдал землю крымскому царю, а сам, изробев, побежал», значит, «побежит» и от турецкого султана. Тот же не преминет напасть на Русь, поскольку Василий – сын Софьи Палеолог, а с византийскими императорами у султанов давние счеты… Таким образом, выходило, что Берсень выступал объективным союзником императора и папы, которые пытались втянуть Василия в турецкую авантюру. Сам же Максим Грек в ответ на вопрос Берсеня якобы заявлял, что грекам под властью султана живется не так уж плохо, ибо тот, хотя и иноверец, «не вступается» в церковные дела. Сама собой напрашивалась параллель с русскими порядками: Василию III никак нельзя было приписать невмешательства в церковные дела, и выходило, что государь единственного православного государства хуже иноверного правителя…

От отношений с Турцией Берсень Беклемишев (во всяком случае в изложении Максима Грека) переходил к другой теме – вступал на скользкий путь рассуждений о положении дел в стране. По его словам, всё испортилось, когда на Русь пришли греки. Такого выпада против своей матери Софьи Палеолог Василий точно не мог вынести. Доставалось и самому Василию III: он, по словам Берсеня (опять-таки в пересказе монаха-святогорца), упрям, гневлив, не терпит, когда ему прекословят, и подвергает таких людей опале. Не то – его отец, любивший, когда высказывали мнение, отличное от его собственного. Василий же привык вершить дела в узком кругу советников, «сам-третей у постели».