Гангутская баталия 27 июля 1714 г. Гравюра М. Бакуа.

Между тем в отряде Любекера начинался голод, и уже 14 сентября Апраксин, ссылаясь на сведения, полученные от пленного шведского квартирмейстера Врико, доносил Петру, что Любекер намерен покинуть Ингерманландию. Шведская эскадра Анкершерны тоже была изрядно потрепана и взять о. Котлин не смогла. Апраксин, со своей стороны, выбрал тактику мелких укусов шведской армии и делал вылазки небольшими отрядами в районе Копорья. И такая тактика оказалась наиболее действенной в развернувшейся войне.

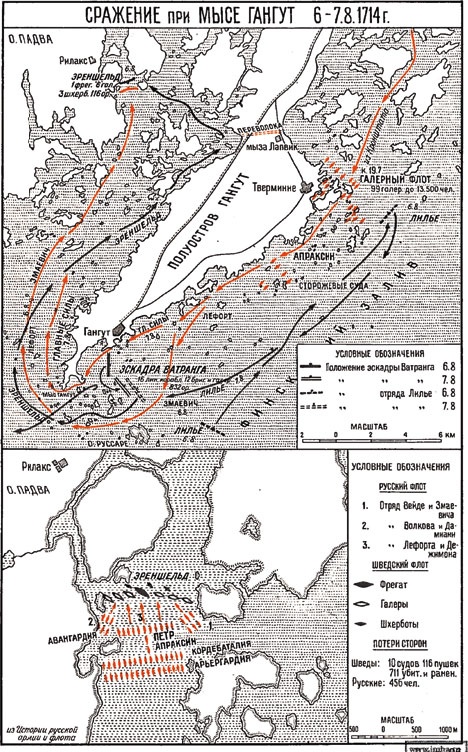

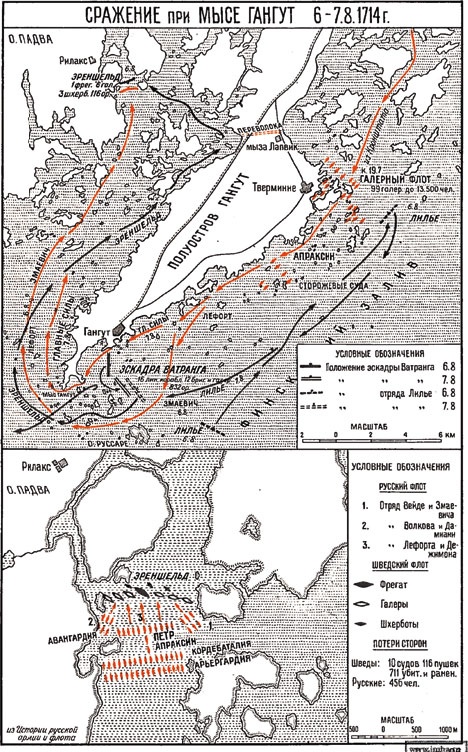

Сражение при мысе Гангут.

В итоге Любекер приказал своим пехотинцам подниматься на борт эскадры Анкершерны и отплыть от невских берегов куда-нибудь подальше. Это решение привело шведов к катастрофе. Для совершения посадки Любекер перевел свой лагерь к самому берегу моря. Погрузке войск сильно мешали штормы и шквалистый ветер. Чем меньше шведских пехотинцев оставалось в лагере, тем смелее становились попытки русских прорваться в лагерь.

Во избежание лишнего кровопролития генерал-адмирал Апраксин послал к неприятелю своего ординарца – вахмистра Ингерманландского драгунского полка Страсбурга с барабанщиком с предложением сдаться. Но предложение было отвергнуто. Тогда Апраксин отдал приказ к атаке. Русская пехота атаковала шведов с фронта, а драгуны с флангов. Оборонявшиеся отчаянно сопротивлялись, но были разгромлены наголову. Последние минуты посадки шведов на корабли имели вид и характер панического бегства. На поле боя пали 828 шведских солдат и офицеров. Многие были взяты в плен. Русские потери составили 58 человек убитыми и 220 ранеными.

Так бесславно закончилась попытка шведов нанести русским ущерб на невских берегах. Победа Апраксина позволила Петру I забрать с берегов Невы дополнительные пехотные и драгунские полки и присоединить их к армии, стоявшей на пути Карла XII, вторгшегося в Россию с запада.

Хорошо информированный английский посол при Петре I Чарльз Уитворт доносил тогда в Лондон: «Шведы с боем форсировали реку Неву и остановились в Ингерманландии, вблизи Ямбурга, откуда они установили ежедневные сообщения со своим флотом и после шестинедельной остановки, не предприняв ничего, решились переправиться обратно на кораблях, но при этом случае их арьергард был разбит адмиралом Апраксиным».

После победы под Полтавой русская армия получила возможность перейти к дальнейшим наступательным действиям на северо-западном театре военных действий. Наступление в 1710 г. развивалось на двух направлениях: на побережье Балтийского моря, где еще осенью 1709 г. была осаждена Рига, а осенью 1710 г. началась осада Ревеля, и на Финляндском театре – в сторону Выборга и Кексхольма.

За успешную охрану Петербурга Петр, сам одержавший победу при Лесной, повелел выбить особую медаль с изображением на одной стороне портрета Федора Матвеевича и надписью: «Царского Величества адмирал Ф. М. Апраксин», а на другой – изображение флота, построившегося в линию, с надписью: «Храня сие не спит; лучше смерть, а не неверность».

Ж.-М. Натье. Битва при Лесной.

Битва при Лесной. Жан Батист Натье.

Основные укрепления Выборга в 1710 г. состояли из пяти бастионных фронтов. Внутри главной крепости все строения были каменные. Апраксин писал Петру 2 апреля 1710 г., что «неприятель выстроил против нас три батареи; стреляет зело жестоко и цельно: одну пушку у нас разбили, а другая раздулась от многой стрельбы; осталось у нас на ботареях 10 пушек…». Русские стали приближаться к крепости апрошами «которые с великим трудом приводили, ибо в то время еще там были великие морозы, к тому ж и ситуация кругом той крепости камениста».

6 июня на «генеральном консилиуме» у Ф. М. Апраксина было решено «оную крепость доставать штурмом». По требованию Петра I штурм был отложен до его прибытия. Уже были назначены люди, командированные на штурм, когда вечером 9 июня комендант Выборга прислал к русскому главнокомандующему двух штаб-офицеров с предложением начать переговоры об условиях сдачи крепости. 12 июня соглашение было подписано, а 13 июня Выборг капитулировал. Утром следующего дня в город вошел гвардейский Преображенский полк во главе с Петром I. Выборгский гарнизон – всего 3380 человек, в том числе 156 офицеров и чиновников, по решению Петра I был временно задержан в качестве военнопленных.

В 1712 г. корпус Апраксина при поддержке галерного флота начал первый финляндский поход, закончившийся неудачей. В преддверии неизбежных встреч со шведами на море в течение всего 1712 г. и весны 1713 г. шла интенсивная работа по постройке галерных судов и подготовка к морским операциям уже имевшихся линейных кораблей. Блестящая стратегическая мысль Петра, деятельно осуществлявшаяся Апраксиным, Боцисом и другими, заключалась в том, что главная роль в предстоящих военных действиях выпадет не на долю большого флота – линейных кораблей и фрегатов, а весельных и парусных галер, полугалер, бригантин и прочих судов, для которых возможно маневрирование в мелководных финских и шведских шхерах.

Это не значило, что Петр в это время прекратил постройку и покупку новых линейных кораблей. Царь знал, что без них на просторах Балтики рано или поздно тоже не обойтись – шведский флот был пока еще очень силен. Но для такой операции, как завоевание Финляндии, линейный флот не был так непосредственно востребован, как флот галерный, «армейский».

Личное присутствие царя в Петербурге, его неуемная и кипучая энергия сделали свое дело. И результаты оказались впечатляющими: к весне 1713 г. было построено около 200 судов «малого» флота. Русская армия и флот, как никогда, были готовы к походу в Финляндию.

И. Г. Таннауэр. Портрет Ф. М. Апраксина. До 1737 г.