Офицеры-техники обычно прятали провода за деревянные плинтусы или под лепные украшения стен, где было сложно их обнаружить, что не создавало проблем для восстановления места установки. С этой целью техники изготовили легкую алюминиевую фомку длиной около 30 см. Она как рычаг давала возможность расширять щели между деревянными лепными украшениями на стене или между плинтусом и стеной, чтобы засунуть тонкие микрофонные провода, не повредив их и не оставляя следов на стене и плинтусе.

В начале 1960-х гг. акустики ЦРУ стали чаще проводить операции подслушивания, которые становились более сложными и смелыми с оперативной точки зрения. Работа велась в странах третьего мира, где постоянно менялась власть, особенно в Африке, где колониальные державы передали власть местным вождям, что делало секретные мероприятия ЦРУ очень рискованными. Местные власти с подозрением относились к иностранцам, в том числе и к техникам ЦРУ, которые прибывали в страну вместе с другими американскими гражданами. Власти полагали, что американцы были в союзе с колонизаторами.

Одна из операций подслушивания была предметом личного внимания президента Эйзенхауэра в период международного скандала, когда самолет-шпион U-2 с пилотом-контрактником ЦРУ Гарри Пауэрсом был сбит советской системой ПВО под Свердловском 1 мая 1960 г. Перед этим инцидентом акустики ЦРУ запланировали подслушивание советских чиновников, которые должны были сопровождать советского лидера Никиту Хрущева на запланированную 16 мая европейскую встречу с президентом Эйзенхауэром. Акустики ЦРУ оборудовали спецтехникой несколько гостиничных номеров, используя проводные микрофонные системы. Когда же встреча на высшем уровне была сорвана после публичного обвинения Хрущевым американского президента в шпионаже, акустики получили указание прослушать свои магнитофонные записи и сделать на их основе доклад президенту.

Эйзенхауэру требовалась информация о советских журналистах ТАСС, которые могли заранее знать об отмене встречи. Было важно установить время, когда им сообщили об этом. Эти сведения нужны были президенту США для того, чтобы на следующее утро провести встречу со своими советниками по безопасности.

Самой важной среди помещений, оборудованных спецтехникой, была комната главного корреспондента ТАСС. Записи разговоров, сделанные в этой комнате, показали, что корреспондент позвонил в Москву после отмены встречи, чтобы повторно передать материал о переговорах, который он подготовил накануне отбытия из Москвы. Запись убедила техников ЦРУ в том, что сотрудник ТАСС ничего не знал об отмене Хрущевым встречи на высшем уровне.

Но часто у техников не было обратной связи в отношении информации, полученной с помощью их спецустройств. Строгие требования конспирации и правила разделения информации принимались как инженерами, так и оперативно-техническими сотрудниками резидентур безоговорочно.

Как раз тогда, когда главы супердержав собирались отменить встречу на высшем уровне, в мае 1960 г. руководитель TSD зашел в лабораторию, где трудился инженер. «Над чем вы работаете?» – спросил руководитель. «Создаем новое закамуфлированное устройство». «А для каких целей?» – продолжил руководитель. «Боюсь, что я не смогу ответить на ваш вопрос. Я и сам не знаю. Есть оперативное задание, и я стараюсь сделать то, что им нужно», – ответил инженер.

Другой техник, работавший в ЦРУ в то же самое время, с этим согласился: «У нас была определенная оперативная этика: мы знали только то, что требуется изготовить, а не само задание, для которого предназначены устройства, его цели и результаты оставались для нас тайной».

Количество отказов в первых мероприятиях по акустическому контролю иногда достигало 50 %. Это происходило по двум причинам. Во-первых, на заключительной стадии изготовления спецтехники не было никаких протоколов для тестирования и подтверждения работоспособности всех компонентов. Считалось, что изготовитель сам завершает все работы, и это автоматически означает, что новое оборудование готово к использованию. Однако условия использования спецтехники на местах значительно отличались друг от друга, и в первую очередь это касалось температуры, влажности, если мероприятие проводилось в пустыне или около арктических территорий и особенно в тропиках. Все это отрицательно влияло на электронные компоненты.

Проверка спецустройств была особой задачей в первые годы деятельности TSS. Спецтехника изготавливалась как неофициально, так и по официальным заданиям. Инженеры в лабораториях и частные компании выполняли заказы и проверяли готовую спецпродукцию так, как они считали нужным, а затем отправляли новые устройства офицерам ТОО в резидентуры. Они как бы говорили: «Ты пока никому не сообщай, но вначале попробуй все сам. Если будет работать, то можно всем сказать "ОК", а если нет, то знать об этом должен только я», – вспоминал один из инженеров.

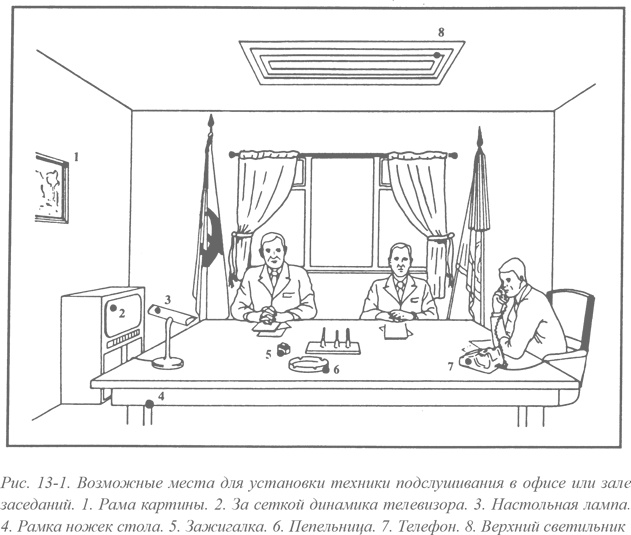

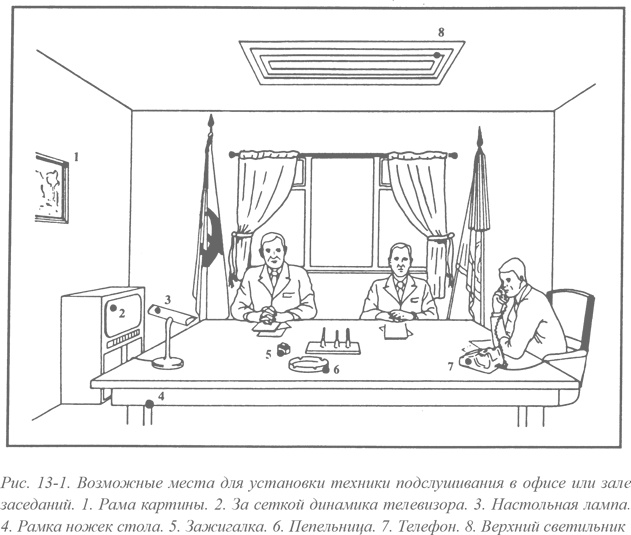

Как правило, оперативно-технические сотрудники резидентур (офицеры ТОО) получали из Лэнгли батарейки, радиопередатчики, микрофоны и магнитофоны, чтобы затем конспиративно их собрать в системы подслушивания для размещения в самых разных местах, от подсобного помещения правительственного учреждения до гостиничного номера или офиса над залом заседаний. Нередко все компоненты соединяли в единую систему только на месте внедрения. И слишком часто техники обнаруживали, что система не работает.

Подразделения TSD были реорганизованы, чтобы обеспечить надежную работу как спроектированного оборудования, так и собранных в систему компонентов в самых разнообразных внешних условиях. Тем не менее в каждой резидентуре были свои условия. Инженеры в лабораториях должны были в своей работе ориентироваться на место проведения мероприятия, где могло быть очень жарко или холодно, дождливо или сухо, пыльно или влажно. Также надо было учесть, что на спецтехнику может попасть краска или клей, ее могут сверлить, бить по ней молотком – и все это для того, чтобы разместить ее в нужном месте.

Сотрудник TSD Курт, который затем стал ведущим инженером, вспоминал: «Отказ оборудования в резидентурах заканчивался отправкой техники назад для устранения неисправности или для дополнительной проверки в лаборатории. Мы должны были научиться проверять наше оборудование. Никаких инструкций не было. Никто из сотрудников госучреждений США никогда не создавал радиозакладки. И потому мы сами должны были продумать все необходимые процедуры. Потребовалось несколько лет, чтобы отработать методы тестирования и оценки работоспособности, после чего мы могли бы ставить на оборудование что-то вроде штампа "проверено и одобрено". Одно дело, когда спецтехника была в руках инженера в лаборатории, который после проверки утверждал, что все работает. Другое дело, когда ею пытались воспользоваться, например, в Уагадугу».

Сами испытательные протоколы не были проблемой. Например, во время одной операции в Африке офицеру ТОО нужны были источники электропитания для магнитофонов на КП во время мероприятия подслушивания в одном из посольств. Оперативно-технический сотрудник резидентуры заказал и получил шесть батарей из Лэнгли, каждая размером с автомобильный аккумулятор и весом 18 кг. По расчетам, емкости этих батарей было достаточно, чтобы обеспечить работоспособность контрольного поста в течение нескольких лет. Офицер ТОО, получив батареи, подключил первую из них, но ничего не произошло. То же самое – со второй, третьей, четвертой и пятой батареями. Шестая, как уже предположил техник, была также разряженной. Операцию пришлось отложить.