В Королевском балете мне повезло: я застала сразу и Аштона – живого классика британского балета, и его уже знаменитого преемника Кеннета Макмиллана, в то время ведущего хореографа труппы. Разница в возрасте у них – около четверти века. Разница в творческой манере – не менее значительная.

В первый же вечер в Лондоне я посмотрела изысканную, словно писанную акварелью «Золушку» Аштона. Принца танцевал, между прочим, Энтони Дауэлл, с которым мы встретились как старые друзья, а Золушку – очаровательная Лесли Кольер. Теплая дружба с ней мне только предстояла.

Работать в одних стенах с Аштоном было подарком судьбы.

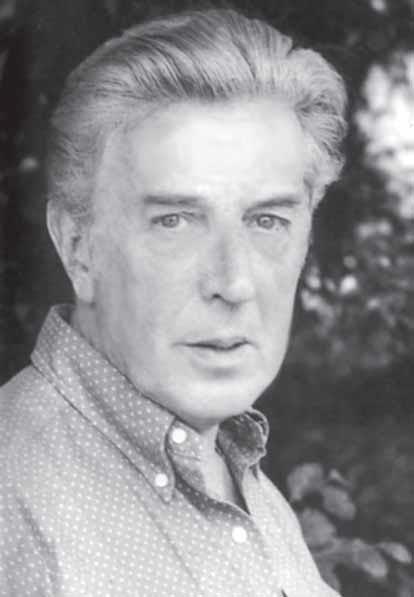

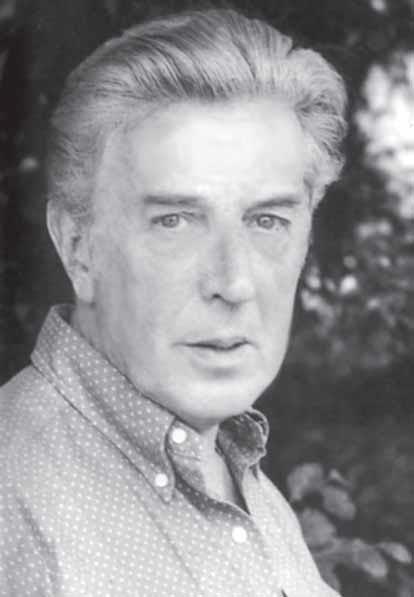

Аристократичный, с волнистой седеющей шевелюрой и привлекательными чертами лица, Аштон выглядел английским джентльменом, сошедшим со старинной гравюры. Но за внешней неприступностью, отпугивавшей артистов, скрывался тонкий, отрешенный от бренного мира творец, которого, думалось мне, вряд ли интересовало на этой земле что-либо, кроме движения и музыки.

Для меня Аштон являл собой яркий пример того, сколь плодотворным оказалось влияние русской классической школы на мировой балет.

Начинал он танцовщиком у Иды Рубинштейн. Большую роль в его судьбе сыграли Тамара Карсавина и Лидия Лопухова. Карсавина не только танцевала с ним, но и очень помогла Аштону в постановке «Тщетной предосторожности», наиболее популярного его балета. О Карсавиной, одной из самых знаменитых танцовщиц Дягилева, прима-балерине первых его парижских сезонов, знают, наверное, все, а о Лопуховой не слышали даже многие балетоманы.

Между тем вклад Лопуховой в развитие английского балета, пожалуй, даже более значителен, чем вклад ее брата Федора Лопухова в развитие балета российского.

Она была первой балериной, танцевавшей Жар-птицу в спектакле Фокина, поставленном у Дягилева. Помимо этого она успешно играла в драматическом театре и в кино. Лидия Лопухова стала яркой и влиятельной фигурой в английском высшем обществе 20–30-х годов; ее портреты писал Пикассо, поэты посвящали ей стихи.

Лопухова (в Англии ее называют «Лопохова») вышла замуж за величайшего экономиста XX века Джона Мэйнарда Кейнса, которого она убедила на свои средства основать в 1930 году общество, имевшее целью развитие классического балета в Англии. Эта группа меценатов, критиков и артистов называла себя «Обществом Камарго» в честь Мари Камарго, знаменитой балерины времен рококо.

Именно Лопухова, оценив талант Аштона, заказала ему первые его балеты, где главные роли, естественно, исполняла сама. Она же очень помогла де Валуа, введя ее в общество писателей, художников и меценатов, получившее название «Круг Блумсбери». Но к середине 30-х годов Лопуховой уже было за сорок, и постепенно главные роли перешли к Алисии Марковой, а бразды правления распавшегося, а потом реорганизованного «Общества Камарго» взяла на себя Нинет де Валуа.

Артисты Ковент-Гардена говорили об Аштоне с придыханием, словно о божестве. Мне же сэр Фред, как его звали в труппе (Елизавета Вторая произвела его в рыцари), показался удивительно простым и легким в общении. Я всегда чувствовала себя с ним раскованно, непринужденно, а для меня это верный признак того, что мой собеседник – подлинно интеллигентный человек.

У Аштона было прекрасное чувство юмора. Он напоминал мне моего старшего брата Азария умением имитировать голос и жесты знаменитых людей. Помню, Аштон, например, очень похоже изображал Грету Гарбо, с которой дружил.

Аштон посещал мои классы – приглядеться к артистам, подыскать новую исполнительницу для своего балета. Он лестно отзывался о моей работе

[25], а я любила бывать на его репетициях. Многие знаменитые хореографы, скажем Мариус Петипа, Михаил Фокин или та же Нинет де Валуа, приходили в репетиционный зал, продумав свою будущую постановку до мелочей. Им оставалось лишь переместить танец из своей головы в голову и ноги балерины.

Фредерик Аштон использовал другой метод. И в этом смысле, несмотря на разницу в стилях, он похож на Баланчина или Голейзовского, которые приступали к сотворению балета, руководствуясь лишь общей, порой довольно расплывчатой идеей того, что собираются создать. Они импровизировали непосредственно в репетиционном зале.

Фредерик Аштон

Правда, в отличие от Баланчина, Аштон сам не играл ни на одном музыкальном инструменте и не читал нот. Он прибегал к помощи профессионального музыканта. И тем не менее создавал между хореографией и музыкой изысканнейшую взаимозависимость.

Случалось, хореограф не показывал конкретные па, а, напротив, просил артиста показать ему, постановщику, что в данной вариации, в данной сцене тот хотел бы станцевать. При этом, конечно, память Аштона хранила кладезь информации, относящейся к данному произведению. Порой он скупо подсказывал некий зрительный образ. Скажем, «тело клонится колосом на ветру…».

Один известный английский танцовщик, помню, шепнул мне: «Эту вариацию я придумал сам». Заметив мое удивление, он несколько смущенно уточнил: «Понимаете, мадам Мессерер, я ведь детально знал, чего именно ждет от меня сэр Фред…»

В действительности же хореограф брал предложенный танцовщиком сырой материал и начинал просеивать его, дробить, резать, гранить, шлифовать.

Отбросим первое, говорил Аштон, сохраним второе, попытаемся сымпровизировать вокруг третьего… Во время этого удивительного таинства возникало некое телепатическое единство между мастером и его, так сказать, моделью.

Аштон прекрасно знал русскую литературу, по многу раз перечитывал «Анну Каренину» и «Войну и мир».

Сильви Гильем – Наталья Петровна, «Месяц в деревне»

Но особенно близок ему был Тургенев. Он с восхищением заметил, что Тургенев творил только в состоянии влюбленности. Это могла быть и платоническая любовь, но целиком его захватывавшая. Грусть безответной, «тургеневской», любви стала важной темой творчества Аштона. Один из последних и, наверное, лучших его балетов – «Месяц в деревне». Меня интересовало, почему он выбрал для своей постановки не русскую музыку, а Шопена.

– Тургенев «подсказал», – улыбнулся Аштон. – В пьесе Наталья Петровна играет шопеновский вальс. Писатель любил Шопена; к тому же «Дульцинея» Тургенева, Полина Виардо, лично знала Шопена и слышала его игру, да и сама превосходно исполняла произведения композитора.

Сознаюсь, впервые я шла смотреть аштоновскую «Тщетную предосторожность» с некоторой ревнивой предвзятостью, дескать, что там можно еще показать после Горского? Над «Тщетной» работали многие хореографы. Я же танцевала этот балет в версии Горского чуть ли не сотню раз, и партия Лизы была одной из моих любимых.