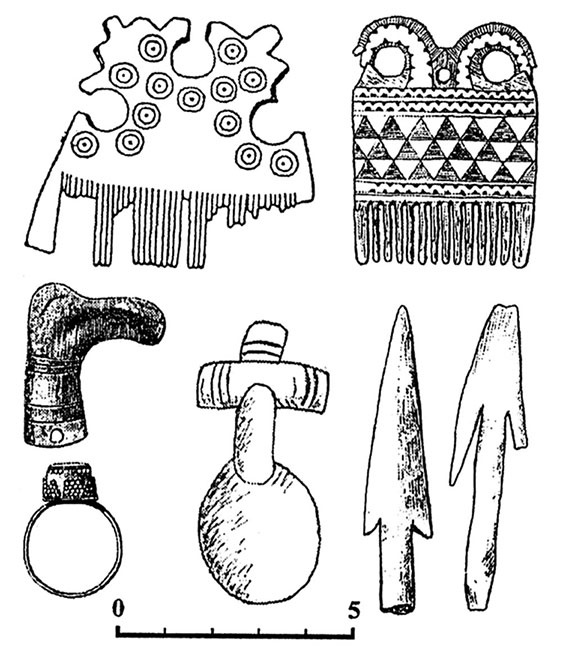

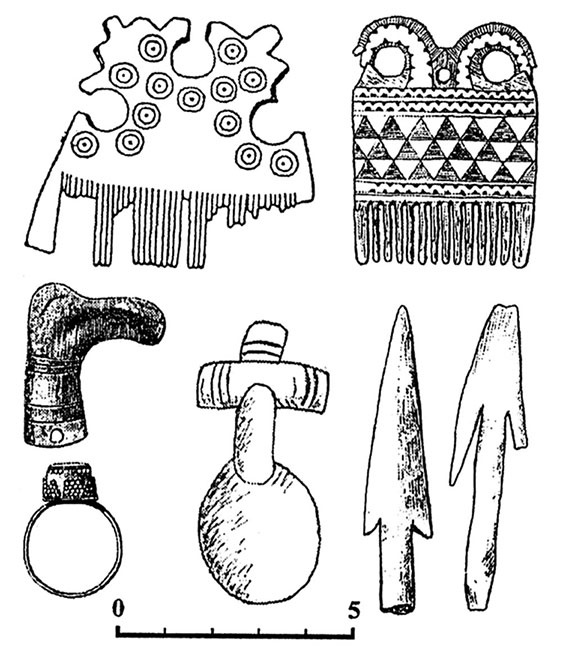

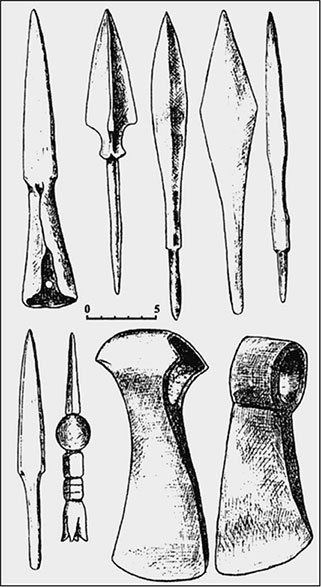

Находки раннего железного века и древнерусского времени из раскопок на Александровой горе (по «Археологической карте Ярославской области»)

Вот, к слову, и «польские» на сей раз могилы… ну мы-то с вами уже знаем, о чём речь.

Несмотря на методические недостатки ранних работ, по совокупности раскопок было установлено, что древнейшими насельниками горы были фатьяновцы, носители местного варианта культуры боевых топоров (второй половины III – середины II тысячелетия до нашей эры). Культура эта, которую многие археологи часто рассматривают как исходную индоевропейскую, широко распространилась по континентальной Европе медного и бронзового веков, не добравшись разве что до Средиземноморья и побережья Атлантического океана. Фатьяновцев по прошествии изрядного срока сменили финно-угры (племя меря), а тех – славяне. Последние появляются здесь примерно в IX веке и приходят, как считается, по большей части из Новгорода Великого, а не с юга, с территории Киевской Руси.

Средневековая история горы известна значительно лучше, хотя овеяна не меньшим количеством легенд.

Во времена князя Александра Ярославича, точнее, в 1240 году, здесь был основан монастырь в честь Бориса и Глеба, который прозывали также Александровым по имени основателя. Отсюда, полагают, и современное название горы. В популярной литературе ходили (и были, увы, подхвачены и нами) утверждения о том, что здесь якобы стоял терем самого Александра Невского, однако эти рассказы историческим данным не соответствуют. Фиксируются лишь остатки монастырской стены и следы шести башен.

Борисоглебский монастырь был уничтожен польско-литовскими интервентами в Смутное время, после чего холм остался «чистым». В 1629 году, согласно Писцовой книге, поверхность Александровой горы перешла на покос Никитскому монастырю, а не столь давно на нём был водружён памятный крест, какие ставят на местах, где некогда находились культовые сооружения.

Ныне средневековые очертания холма искажены отвалами, заплывшими ямами, осквернены грабителями (которых нам приходилось шугать и лично, ибо органы внутренних дел подобными вопросами до недавних пор занимались крайне неохотно), но по сей день на поверхности не составляет особого труда найти, скажем, мелкие фрагменты средневековой керамики как монгольского времени, так и более поздние. Информативные для настоящего учёного, они не представляют никакого интереса для расхитителей и зевак или искателей «просветления», каковых здесь множество, а потому просто затаптываются в грунт.

Существовавшее на горе до славян поселение народа меря не было, как можно полагать, изолированным. Логично думать, что оно было частью большого комплекса, в который входили и другие населённые пункты, и культовые места.

Фрагмент средневековой керамики, втоптанный в склон горы. Октябрь 2010 года

Фрагменты позднесредневековой керамики. Подъёмный материал. Октябрь 2010 года

Сейчас высказаны сомнения, можно ли считать холм святилищем. Мол, археологических оснований для этого никаких нет. Все находки носят бытовой характер, а толщина культурного слоя указывает, что здесь находилось именно жилое поселение. К сожалению, точные сведения о толщине каждого из горизонтов недоступны, а также странно, что было выявлено так мало материальных следов монастыря. Даже если он был полностью разграблен, что-то на протяжении веков должно было накопиться в почве.

Случаи, когда славяне устраивали святилища на поселениях своих предшественников, а не только начинали на них селиться, известны. Вообще надо заметить, что критериев для определения священного места, по данным археологии, очень мало. У восточных славян мы по преимуществу имеем дело не с архитектурными сооружениями, а с естественными ландшафтными объектами.

Поэтому, вопреки прежним нашим неоднократным утверждениям, что да, на Александровой горе однозначно находилось мерянское, а потом славянское культовое место, надо говорить только, что оно могло там находиться. Но на это указывают лишь косвенные признаки.

Мерянское поселение по каким-то причинам перестаёт существовать. В любом случае оно было очень небольшим, если судить по размерам площадки, – не больше 80 × 35 метров, согласно «Археологической карте». Сколько там жилых домов и хозяйственных дворов находилось, неясно, но, несомненно, очень немного. Надо думать, основная часть людей жила где-то по соседству. Сам холм достаточно удобен для обороны, но только в случае, если там был источник воды, а он в настоящее время имеется лишь у подошвы горы. Даже если раньше уровень воды в озере был выше, что вполне вероятно, обороняющимся в случае осады было бы затруднительно добывать воду из озера.

Это заставляет сомневаться, что перед нами – центральное в здешних краях поселение мери. Или следует сделать вывод, что населения было очень мало?..

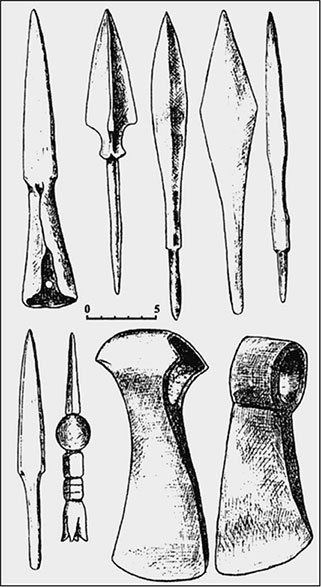

Предметы вооружения. Из раскопок на Александровой горе (по «Археологической карте Ярославской области»)

Могло ли быть так, что гора одновременно была святилищем и местом проживания тех, кто за ним ухаживал, следил, то есть что здесь жили некие жрецы? Теоретически да, это было бы очень логично, но никаких подтверждений мы всё-таки не имеем.

В XIII веке на горе был основан монастырь. Был он или нет «загородной резиденцией князя Александра», непонятно. Но, скорее всего, князь в нём бывал. Почему здесь? Только потому, что удобно, или же чтобы отвадить ещё остававшихся язычников от привычного места отправления обрядов? И это только допущение.

Достоверно известно, что именно на Александровой горе проходили народные празднования в честь Ярилина дня. Гора действительно идеально подходит для подобных праздников, а равно для ряда других из того же весенне-летнего цикла. Но – очередное «но» – эти праздники, скорее всего, начали отмечать там лишь начиная с XVII–XVIII веков. Едва ли монахи позволили бы подобное под стенами своей обители.

В середине 1990-х годов мы пытались в меру сил и тогдашнего понимания проблемы вести исследования культовых объектов не как археологических, а как природных, ландшафтных, даже как физических феноменов. Поиски наши имели в своей основе представление о связи святилищ с так называемыми аномальными зонами. Как предполагалось, культовые места обретали свой статус в силу того, что люди наблюдали на них или рядом разного рода аномальные явления (не важно, какой именно природы), а также что места будут отличаться и необычными геофизическими характеристиками. Собственно, поиску таких необычностей и была в значительной степени посвящена августовская экспедиция 1996 года. О том, какие результаты были получены и насколько они могут быть полезны, разговор пойдёт в соответствующей главе.