К версии о происхождении топонима от имени великого бога славян вплотную примыкает ещё одна легенда, которую рассказывают множество источников, а мне довелось слышать её ещё до эпохи всемирной оцифровки. Якобы овраг этот является местом сражения святого Георгия со змеем. Мерзкое чудовище, естественно, было побеждено и поползло по берегу к реке в надежде напиться и восстановить силы, да так не доползло и погибло. Тело змея окаменело и раскололось на части, которые ныне и встречаются по склонам оврага, став объектами почитания.

Второй, сравнительно недавно распространившийся, вариант легенды гласит, что камни эти суть не что иное, как окаменевшие внутренности коня святого воителя. Конь якобы в ходе сражения с чудовищем пострадал, был ранен, внутренности его выпали – и вот…

В итоге два наиболее известных из числа имеющихся в овраге камня отождествляют: Девий камень – собственно с внутренностями, а камень Конь – с головой павшего скакуна.

Вообще камень, называемый ныне «Конь», действительно чем-то напоминает конскую голову, но ещё со времён школьных доводилось слышать применительно к нему название «Гусь». Помнится, услышав легенду, долго удивлялся: как так, похож на коня, а называют Гусем. Скорее всего, аналогичные мысли возникли у кого-то ещё, кто не поленился опубликовать свою версию предания, и результат, что называется, налицо. К такому названию валуна подталкивает и наша «осовремененная» логика: как так, конь всё же возил святого, значит, сам некоим образом перенял часть святости. Название осмысленное, а святому коню не зазорно и поклониться.

Напомню, что в мифологической системе отсчёта вопросы касательно того, что святой Георгий если и сражался со змеем, так не то в Ливане, не то в Палестине, не то в Ливии, а уж явно не в подмосковных лесах и оврагах, просто-напросто не возникают. Чудо происходит здесь и сейчас.

Внешний вид камней очень выразителен. Обращённая к свету поверхность Девьего камня образована полусферами, которые многие ассоциируют с женскими грудями, хотя геологи говорят, что это окаменевшая поверхность морского дна. Гусь-камень плоский, но на нём имеются не только надписи «Маша + Димон», но и подобия чашевидных выемок и словно бы проточенные жертвенными жидкостями стоки. Девий камень (на коем тоже, увы, хватает автографов приверженцев памятных мест Москвы), можно допустить, сравнительно недавно с исторической точки зрения находился на краю оврага, а потом сполз вниз под действием собственной тяжести и разрушения стенок, которые вокруг него практически лишены растительности. Гусь-камень совсем близко, чуть ближе к верховьям оврага и лежит почти на дне.

Девий камень в конце 1990-х годов

Девий камень сегодня

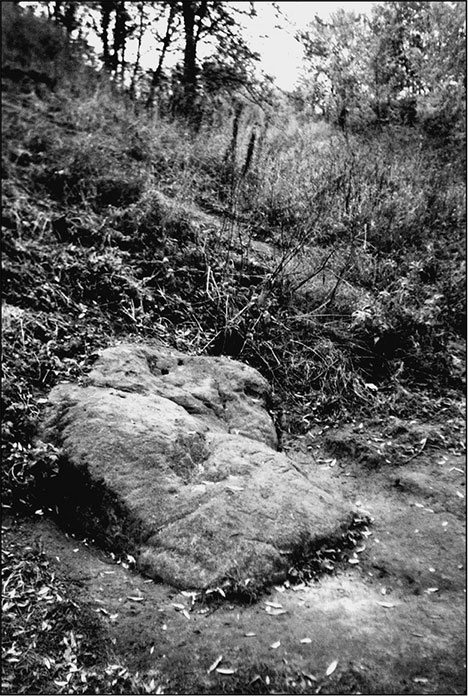

Гусь-камень в конце 1990-х годов

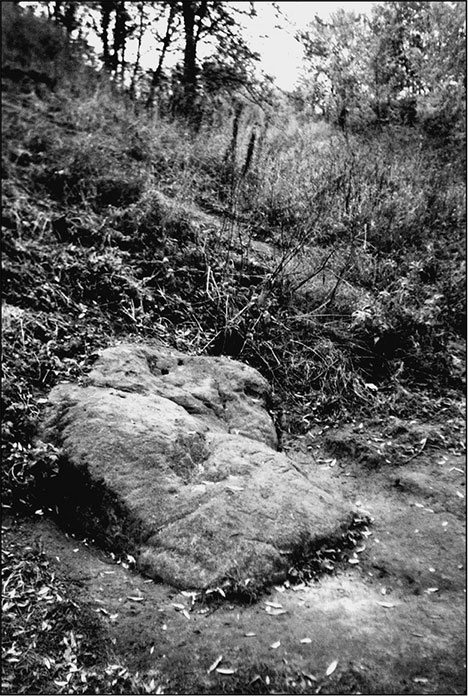

Гусь-камень сегодня

Распространённое в народе относительно камней представление утверждает, что они почитаются ещё с дославянских времён и, видимо, были священными ещё у племён дьяковской культуры. Кстати, Дьяково городище, давшее ей название, находится в нескольких минутах ходьбы от камней на берегу Москвы-реки.

В то же время имеются сведения, что московские студенты под руководством А. Л. Топоркова провели своё исследование истории камней и пришли к выводу о совсем недавнем происхождении культа, отнеся его к 1970-м годам

[170].

Вполне вероятно, применительно к современному варианту культа камней в овраге авторы исследования совершенно правы. Когда Москва расширяла границы и район Коломенского активно застраивали, местных жителей отсюда переселили, перенесли даже часть кладбища. Если среди местных жителей и прихожан ближайшей церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи традиция поклонения камням и существовала, она наверняка прервалась. Ходили ли к камням до того, говорить с уверенностью едва ли возможно, как нам кажется. При этом твёрдо отвергать вероятность отношения к ним как к особенным и даже священным я бы не рискнул: уж очень камни приметные и лежат с символической точки зрения совсем «как надо».

Но даже если на наших глазах рождается новый культ, он складывается полностью в русле мифологической традиции: есть подходящая легенда, есть антураж, есть «женский» и «мужской» камни, есть последователи разных духовных течений, что ходят к этим камням, а также, что прискорбно, околорелигиозные хулиганы, что уже несколько раз приходили к валунам, мазали их краской и т. п. с целью «изгнания бесов и искоренения язычества». То, что перед ними находящиеся на охраняемой территории памятники природы, видимо, не имеет в глазах этих граждан никакого значения. Насколько известно, хотя участники правонарушения известны (да они и не скрывались), положенная по закону ответственность так и не наступила. Такие у нас времена.

Легенды рассказывают также о ручье, что течёт по дну оврага, и ключах, которыми он питается. Мол, открылись родники именно после гибели того самого коня. Ручей старый, точно известный ещё до революции, но брать из него и этих родников воду сегодня искренне никому не советую. Москва не сразу строилась, но когда построилась, подземные воды перестали быть пригодными для питья. Поберегите здоровье!

Из других местных историй любопытны на первый взгляд псевдоуфологические рассказы об аномальных явлениях. Мне известно, что несколько групп по обучению лозоходцев в начале 1990-х годов исследовали поблизости место посадки НЛО (который то ли был, то ли не был, а места всё время указывали разные).

К оврагу привязаны феерические рассказы о множественных встречах со снежным человеком (в том числе пионеров, а также служащего в милиции), появлении в XVII веке из оврага перенёсшихся во времени всадниках из войска Девлета I Гирея, что во время нападения на Москву стоял в селе Коломенском лагерем, а также о случаях левитации и переносе во времени двух крестьян в 1810 году.

В полном соответствии с правилами жанра источники ссылаются на публикации как минимум в дореволюционной газете «Московские ведомости» и довоенной «Пионерской правде». Во время о́но, ещё в конце 1990-х годов, мы с ныне покойным, к сожалению, известным журналистом Александром Вакуловским обсуждали возможность съёмок документального фильма о Коломенском, его истории и, конечно, всех этих расчудесных чудесах. Ассистентки Александра, получив от меня требуемые ссылки, направились в Ленинскую библиотеку и, как следовало ожидать, ничего не нашли. Всё оказалось очередной мистификацией, которая ныне парадоксальнейшим образом стала частью мифологической реальности, городской легендой

[171].