Эта надпись сделана в пятьдесят девятом году. Все наши годы заставали нас за обращением друг к другу в переводах чужих стихов.

Итак, Петефи был первым нашим объяснением в любви. С доверенностью Б.Л. на получение гонорара за это счастье я ходила как с векселем, по которому его получаю.

В маленькой комнатке на Потаповском Б. Л. объяснял мне, что именно нужно уяснить себе как аксиому в технике переводов. Я начала пробовать. Смешно вспомнить: стихотворение в десять строк укладывалось у меня в сорок минимум.

Боря смеялся над такой отсебятиной и учил, как сохранить смысл, отбрасывая слова; как оголить идею и, не гоняясь за красивостью, одеть ее в новые словесные одежды, кратко, как можно короче!

Нужно было как по лезвию бритвы лавировать на границе между художественным переводом и импровизацией на заданную тему.

Когда, по его мнению, я усвоила его уроки в достаточной мере, он повел меня в Гослитиздат, где представил Александре Петровне Рябининой… Дали мне переводить Гафура Гуляма. Увы, его за меня фактически едва не всего перевел Б.Л., ибо я из каждой строки все-таки делала пять. В печати Гафур почему-то не появился.

Б.Л. писал редактору Анне Иосифовне Наумовой:

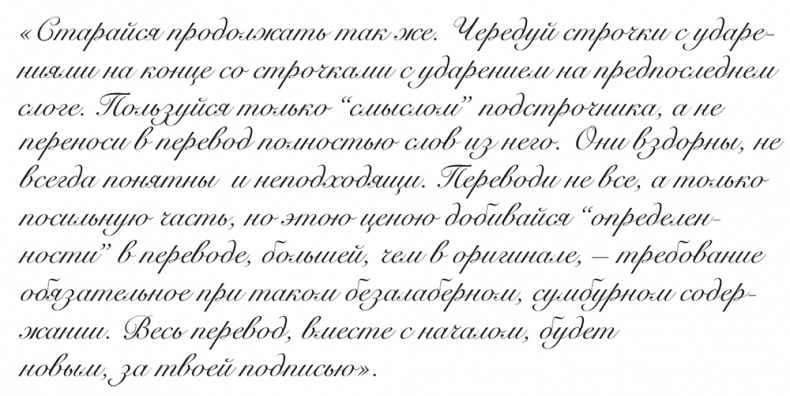

И в своих беседах со мной он часто отвергал распространенное современными переводчиками стремление передать подстрочник точно; это, по его мнению, в конечном счете ведет к недопустимому затемнению смысла.

Чтобы передать оригинал более точно, отбрасывая лишнее, надо отойти от него подальше, взглянуть как бы со стороны. Чем дальше отойдешь, тем больше приблизишься. Чей это афоризм – не помню, но Б.Л. проповедовал именно это.

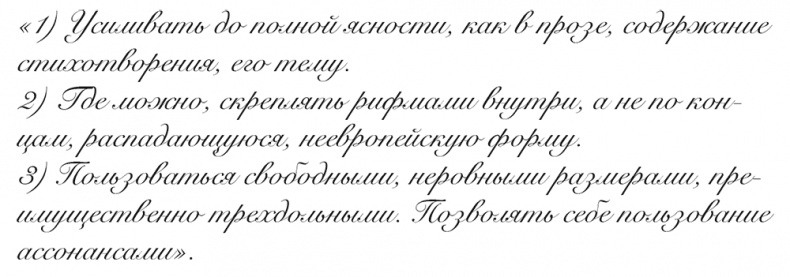

Иногда, благословляя меня на новую работу, он давал письменные инструкции. Вот, например, одна из них:

Впоследствии возникло наше литературное содружество, названное нами «нашей лавочкой». Ряд стихотворений начинал переводить Б.Л., а продолжала я, оставляя ему время для работы над романом. И я стала хорошо зарабатывать.

Вот надпись, сделанная Борисом Леонидовичем на автографе перевода (стихотворение Витезслава Незвала «Зов времени»):

Я работала с ним особенно счастливо во время нашего творческого лета пятьдесят шестого года. Б.Л. тогда занимался подготовкой большого поэтического однотомника и автобиографическим очерком для него, а я, что называется, взахлеб переводила Тагора. Деньги нужны были, и они добывались любимым трудом. Удачливым – что может быть лучше этого?

Помню, как тихими августовскими сумерками, едва успел Боря вступить на кузьмичевскую террасу, я ему прочитала предсмертное стихотворение Тагора «Бьют вдали часы»:

Бьют вдали часы, и я почти не слышу

Городского шума за стеной.

Солнце марта выбралось на крыши

Плоские – и вновь передо мной…

‹…›

Зной звенит протяжной нотой полдня.

Все, что видел на дорогах я

Долгой жизни, – вспомнилось сегодня,

Видно, по законам бытия.

Прошлого забытые картины

Медленно прощаются со мной

В смертный час, когда над жизнью длинной

Бьют часы за городской стеной.

Считаю, что это было моим настоящим боевым крещением. Едва подавляя от умиления слезы, Б.Л. говорил:

– Это, Олюша, от Бога у тебя! Очень хорошо, прекрасно. Ты настоящий мастер.

Преувеличения в таком духе были характерны для Бориса Леонидовича.

И не поправил ни единой строки. В следующем году вышел седьмой том сочинений Рабиндраната Тагора, где мое имя – я была счастлива – чередовалось с его. Мы с ним запомнили это издание.

А в пятьдесят восьмом году в однотомнике Галактиона Табидзе совсем без единой помарки были помещены тридцать два моих перевода. И среди них многие мои любимые строки:

Когда лесную парусину

Раздует ветер в паруса,

Всегда я слушаю: осины

Мне шелестят про чудеса…

И сказки их из давней дали,

Зовя меня опять назад,

Пьянят, как старый цинандали

И роз воскресших аромат.

О розах были песни петы

Давным-давно… Но где и кем?

Лишь свод волнуется из веток

На мимолетном ветерке.

Самой судьбы клонится парус

От тяжести ветров и бед.

Быть может, это близко старость

И нас с тобою вовсе нет?

(Это был тот же мотив, что прозвучал в «Свидании»:

Но кто мы и откуда,

Когда от всех тех лет

Остались пересуды,

А нас на свете нет?)

Не обошлось в работе «лавочки» и без анекдотов. Когда редакции начали признавать и принимать мои работы и я с гордостью получала свои первые гонорары, Боря подсунул к нескольким моим переводам один свой, приписав при этом авторство работы мне. До чего же он по-мальчишески веселился, когда редакция забраковала и вернула мне для переделки именно его перевод!

В седьмом томе собрания сочинений Тагора (Гослитиздат, 1957) под переведенным целиком мною большим стихотворением «Единый голос» стоит имя Б.Л., а в восьмом исправлено: «читать не Пастернак, а Ивинская». На этом настаивал Б.Л., так как он действительно не исправил в «Едином голосе» ни единой строки, перевод же вышел, по его мнению, удачным, а его радовала всякая моя удача.

То же и в книге стихов Тициана Табидзе «Избранное» (Тбилиси: «Заря Востока», 1957); из шести моих стихотворных переводов один («Стих о Мухранской долине») подписан Б. Л. Он этим завоевал мне право участвовать в книге.

С этой книгой, кстати, связан один неприятный эпизод. Вот как о нем рассказывает тогдашняя сотрудница Гослитиздата Мария Ефремовна Стручкова:

«Наша редакция выпускала книгу Тициана Табидзе, в которой было много переводов Бориса Леонидовича и Ольги Всеволодовны. Вдова Тициана Нина Александровна очень хорошо к ним относилась. Однако когда книжка была уже готова, накануне отправки ее в производство, мне вдруг позвонил Борис Леонидович:

– Мария Ефремовна, я снимаю свои переводы. Я узнал, что Нина Александровна не хочет, чтобы шли переводы Ольги Всеволодовны. Если снимут хотя бы один ее перевод – меня совсем исключайте из книги.