Таким образом, данное архаичное самоназвание славян восходит к общеиндоевропейскому «растительному» мифу о происхождении первой пары, давшей начало человеческому роду, из земной растительности. Если попытаться определить время возникновения данного самоназвания, то, теоретически, это могла быть как эпоха матриархата, когда праматерью людей считалась одна Мать Сыра Земля, так и эпоха патриархата, когда утвердилось представление о людях как детях Неба и Земли. Вместе с тем, отмеченные выше элементы свидетельствуют скорее в пользу матриархальной идеологии как времени возникновения этого самоназвания и соответствующего мифа.

Глава 11

Богини, связанные с растительностью

Хоть с земной растительностью наиболее тесно и наиболее логично была связана Мать Сыра Земля, однако средневековые источники упоминают и других славянских богинь, также связанных с растительностью. Чешская Mater verborum отождествляет Живу с античной богиней плодородия Церерой. Польский писатель Я. Длугош соотносит эту Мать и богиню плодов уже с другой славянской богиней Маржаной, которая, как будет показано ниже, была связана уже не с жизнью, а со смертью. «Жива, богиня полабов»362 упоминается средневековым немецким хронистом Гельмольдом. Данное имя традиционно переводится как Жива, однако в оригинале рукописи стоит Siva, т. е. немцы называли ее Сивой. Интересно отметить, что почитание этой богини, равно как и некоторых других богов, вышло даже за пределы собственно западнославянского ареала. Древнеанглийские источники отмечают, что в Х в. в Англии, кроме германских божеств почитались также языческие боги Флинн (Flinn), Чернобог (Zernobok) и богиня Сиба (Siba, Seba, Sjeba), последняя в виде красавицы с длинными волосами, у которых в спрятанных за спину руках изображались золотое яблоко и виноград с золотым листом как символы красоты и плодородия363. Культ Чернобога, славянская этимология которого очевидна, отмечал у средневековых полабских славян тот же Гельмольд, а о боге Флинце у лужичан упоминали более поздние писатели, такие как Бото, Христофор Манлий, Иеримия Симон и ряд других. Очевидно, что упоминаемая наравне с ними средневековыми англосаксонскими источниками Сиба также является славянской богиней Сивой.

Воспоминания об этой богине сохранялись на землях уже онемеченных полабских славян достаточно долго. Немецкий писатель Николай Маршалк в 1520 г. отмечает не только связь Сивы с растительностью, но и описывает ее как богиню любви:

В просторный Раценбург

К Сиве с почестями приезжали

На (реку. – М.С.) Пегниц с серебром и златом.

Богине, что грешила попеременно

Со страстью, с похотью

С розами и лилиями на груди364.

Интересно отметить, что с цветами описывалась и славянская богиня любви в Моравии.

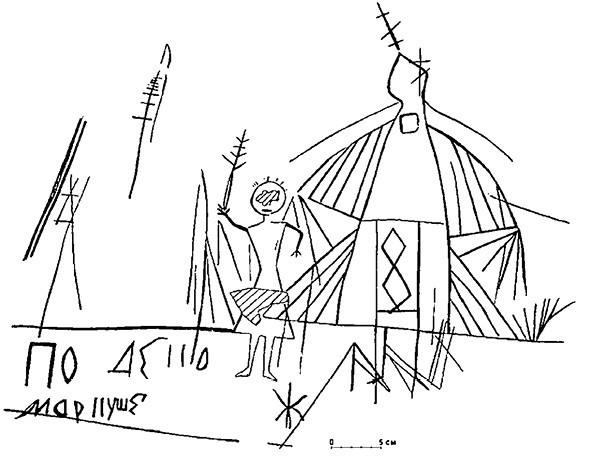

Рис. 9. Богиня с ветвью из Тиуновского святилища

Иржи Стржедовский в 1710 г. так писал о почитании этой богини: «Среди Мораван Венера, или Красопани, называемая также Дзидзилеля, почиталась с большим великолепием. <… > Ее нагое изваяние изумительной работы имело вид прекраснейшей женщины или девушки; глаза были игривы, сладостны и полны соблазна, тело белоснежно, волосы ниспадали до колен; миртовый венок, переплетенный красными розами, украшал голову; уста, скромно усмехавшиеся, держали срезанную розу; на месте сердца был виден луч или пылающий факел; сзади тело было раскрыто, так что можно было увидеть сердце. Богиня ехала на золотой колеснице, которую везли два белых голубя и два лебедя. Рядом стояли три нагие девы, или Грации, взявшись за руки, спинами друг к другу»365. Понятно, что три грации этот поздний автор позаимствовал из античной мифологии, однако колесница, влекомая лебедями, имеет весьма древние корни в центральноевропейском регионе. Следует отметить, что чешские источники XIV в. называют планету Венера Красопани, а что касается граций, то в 1780 г. Папанек писал, что по-чешски они назывались «милостками». Следует также отметить, что более поздний немецкий автор С. Бухгольц прямо отождествляет Сиву с Венерой366.

Еще один достаточно поздний автор упоминает о другой западнославянской богине, связанной с растительностью, и притом даже называет связываемый с ней цветок. Петр Альбин в 1590 г. писал: «Цица, то есть молочная или кормилица; всеобщая питательница. От которой получила свое имя трава цист [чистотел], которая в Марке и Лужицах весьма распространена»367. Аналогичное представление бытовало и на Руси, только одноименное растение посвящалось уже Богородице: «Есть трава Богородицкая. Ростет кустиками; а листочки – что дикая мята… А та трава добра человеку от уроков и от призоров привсяких; или у женскаго пола болят груди – истолки, хлебай и парь»368. Хоть эти свидетельства достаточно поздние, однако вряд ли стоит полностью отвергать их только на основании одной лишь хронологии. Как свидетельствует сравнительная мифология, у целого ряда народов существовали богини, связанные с растительностью, а средневековое Житие Оттона показывает, что в Велегоще не названный бог считался тем, «который облекает поля травою и леса листием; плоды земли и древес и стад» – все было в его власти. Соответственно, в других регионах славянского мира подобными функциями могла обладать и богиня.

Определенно связано с растительностью и одно изображение богини на камне Тиуновского святилища (рис. 9), которое является вторым по значимости в композиции. Это – женская фигура с ветвью в правой руке, изображенная недалеко от Мирового дерева, слева от которой находится какое-то строение, внизу буква Ж, а справа подпись. Строение И.Ф. Никитинский трактует как юрту или чум, однако маковкоподобный верх, придающий ему сходство с христианской церковью, судя по опубликованному рисунку, был сделан одновременно с изображением здания (какие-либо линии, отделяющие его от основного сооружения отсутствуют), что противоречит его интерпретации этого объекта как юрты. Крест над сооружением, судя по трассологическому исследованию, был высечен позднее. В центральной части сооружения изображены два вертикально расположенных ромба. Безусловный интерес представляет надпись, поскольку это единственная известная нам подпись к изображениям языческих богинь. Однако она ставит больше вопросов, чем дает ответов. Сама надпись выполнена кириллицей. Как следует из рисунка, наиболее естественным ее прочтением является «поде ко маркуше», однако И.Ф. Никитинский, учитывая расстояние между слогами «по» и «де», в конечном итоге склонился к другому варианту прочтения: «деко по маркуше»369. Исследователь предложил такое объяснение выбранному им варианту: «В вологодском, архангельском и некоторых других говорах слово «дековаться» означает совершать колдовские, издевательские действия, направленные на уничтожение объекта. Маркуша в «Авесте» – персонификация сил зла, холода и разрушений»370. Однако предложенное толкование вызывает целый ряд вопросов. Во-первых, автор не указал то место в «Авесте», где упоминается Маркуша. Во-вторых, достаточно маловероятно, чтобы местное население в ХV в. помнило второстепенный персонаж иранской мифологии. В-третьих, слово «дековать» не упоминается ни в одном из памятников древнерусской письменности. В-четвертых, подобный способ написания, когда чтение начинается с середины строки, а затем читается ее начало и в завершении вторая строка, не имеет аналогов в памятниках древнерусской письменности. В-пятых, не совсем понятно, как данная надпись, отражающая, по мнению И.Ф. Никитинского, явно негативные колдовские действия, соотносится с изображением богини с веткой в руке при том, что в основном действия с веткой в восточнославянской традиции, как будет показано ниже, носили благожелательный, позитивный характер. Саму же женскую фигуру с ветвью исследователь определил как богиню-мать на фоне небесного жилища371, не приведя, правда, никаких доказательств ее материнства. В своей последней работе этот автор соотносил уже не только с богиней-матерью, но и с биосферой: «Вторым по значению являетсябожество на восточной плоскости камня. Высота его фигуры – 21 см. Это богиня – Мать всего живого с ветвью от Древа Жизни в правой поднятой руке. Эту ветвь она несет в средний мир, мир людей. Голова и туловище ее находятся в верхнем мире, а ноги – в среднем. Можно сопоставить этот символ с современным понятием «биосфера Земли»372. Также высказавший сомнения в ее связи с «Авестой» О. Давыдов обратил внимание, что в шести с половиной километрах от Тиуновского святилища речка Маркуша впадает в Тарногу, а при впадении стоял некогда Николо-Маркушевский монастырь373.