И именно в этих крошечных пузырьках, так же, как в листьях деревьев, осуществляется газообмен. Причем, как это ни странно, происходит он исключительно в альвеолах. Поэтому их совокупность и называется дыхательной зоной.

Такую структуру дыхательного аппарата можно сравнить с 23-этажным зданием, в котором только на последних 3–4 этажах живут люди. А от 1 до 20 – находятся лишь лифтовые шахты, в которых гуляет ветер.

Действительно, в легких также по большинству «воздухопроводов» – от первого до двадцатого уровней нашего бронхиального дерева – дыхательные движения лишь осуществляют перемещение воздуха, но при этом газообмена ни в трахее, ни в бронхах, ни в многочисленных бронхиолах не происходит.

Не случайно эту зону легких называют анатомическим мертвым пространством. Его объем у здорового человека около 2,22 миллилитра на килограмм веса.

И только там, где находятся сотни миллионов мельчайших воздушных пузырьков – альвеол, осуществляется газообмен между легкими и кровью. Эта часть легких (21–23 уровень) называется дыхательной зоной. И ее жизнь подчиняется особым законам, регулирующим движение газов, – законам диффузии.

Это значит, что перемещение и смешивание газов в дыхательной зоне осуществляется благодаря различным концентрациям кислорода и углекислого газа в легочных альвеолах и в бронхиальном дереве.

По этой причине не то, насколько часто человек дышит и сколько воздуха прогоняет через бронхи, определяет эффективность дыхания, а то, какие объемы кислорода и углекислого газа перемешались в альвеолах, то есть какова в них вентиляция.

Более того, глубокое и частое дыхание нередко оказывается для организма не только неэффективным, но и затратным. Ведь в этом случае мы расходуем энергию на бесполезное перемещение воздушной массы по дыхательным трубкам, то есть по мертвому пространству.

В обычных условиях объем мертвого пространства незначителен. Однако даже при минимальном изменении давления в дыхательных путях он может резко увеличиться. Так, повышение давления всего на 10 миллиметров ртутного столба приводит к увеличению объема трахеи, бронхов и бронхиол на 50 и более процентов.

Сами же альвеолы образованы легочной тканью, основу которой составляют альвеолоциты – особые эпителиальные клетки, которые вырабатывают специальное и очень нужное для легких вещество – сурфактант, тончайшей пленкой окутывающий альвеолы изнутри. Это вещество обеспечивает эластичность, «неслипаемость» и стабильность альвеол. Насколько же эффективно секретируют альвеолоциты сурфактант, зависит от многих причин, в том числе, и от состояния нервной системы…

Легочная ткань является самой большой поверхностью в теле человека, контактирующей с внешней средой, в которой нередко находится немало вредных для организма агентов. И, чтобы от них защититься, на всем протяжении бронхов и в дыхательной зоне постоянно и активно функционирует иммунная система, а также структуры, очищающие легкие от микробов и пыли.

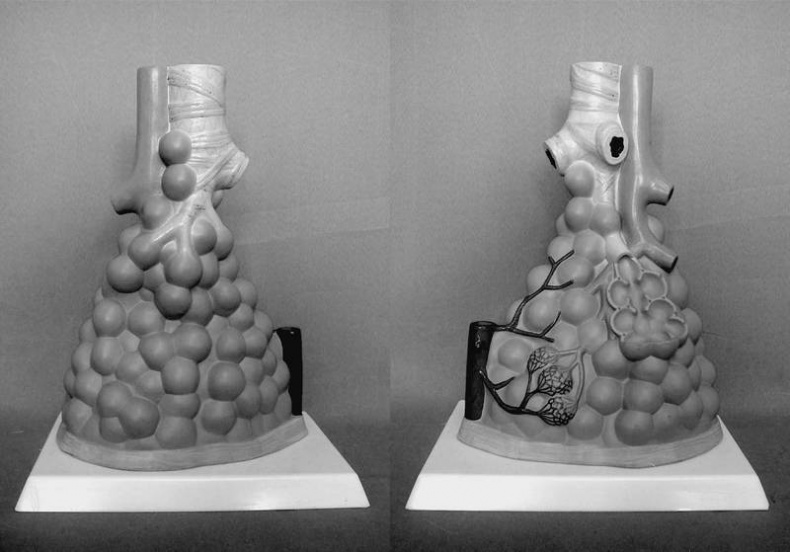

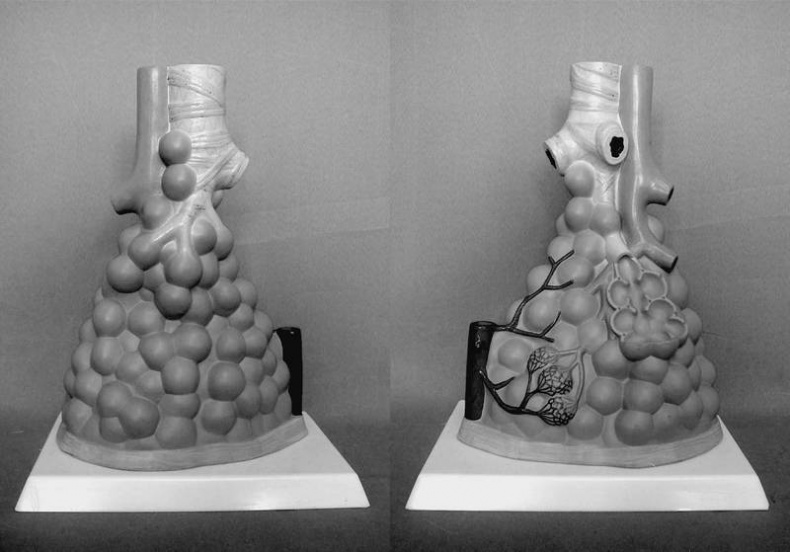

Модель альвеол

Одним из таких пылеуловителей являются клетки слизистой оболочки бронхов, беспрерывно вырабатывающие слизь, которая и улавливает, словно мухоловка мух, пылинки. Кроме того, на поверхности бронхов находятся миллионы тонких ресничек, которые постоянно колеблются, перемещая при этом поток слизи в сторону трахеи.

А вот в альвеолах слизь и реснички отсутствуют: там функцию защиты легких и организма от различных вредных агентов взяли на себя иммунные клетки.

Следует также сказать, что в процессе дыхания обычно часть альвеол не участвует. Более того, нередко находящиеся в покое альвеолы даже не вентилируются, то есть они словно закрыты от связи с внешней средой. Случается и такое, что хотя альвеолы и вентилируются, но капиллярный кровоток вокруг них не происходит. Естественно, что во всех этих случаях альвеолы активного участия в газообмене не принимают.

В механизмах легочного дыхания есть еще один любопытный факт. Оказывается, те или иные отделы легких вентилируются неравномерно и в определенной степени их функционирование зависит от положения тела. Например, известно, что у сидящего человека вентиляция легких в верхушечной области происходит интенсивнее, чем в нижних отделах.

Если же человек ляжет на спину, то вентиляция верхушек и нижних отделов будет примерно одинакова, но при этом задние отделы вентилируются лучше передних.

Когда же человек переместится на бок, то вентиляция того легкого, которое внизу, будет эффективнее. Подобные различия характерны и для кровотока через легочные сосуды.

Выявлены определенные нюансы и в соотношении вентиляции и кровотока. Так, в области верхушек легких, где объем вентиляции превышает кровоток, это соотношение намного выше. При этом даже в нормальных условиях в области верхушек возможно превышение вентиляции над кровотоком более чем в 3 раза.

И в заключение не лишним будет отметить тот факт, что физиологи делят людей на брадипноиков – тех, у кого редкое и глубокое дыхание, и тахипноиков – людей с частым и поверхностным дыханием…

А теперь обратимся к другим феноменам легких. И начнем с одного любопытного эксперимента, который провели немецкие физиологи: они поместили живых кроликов в морозильную камеру с температурой минус 50 °C и стали наблюдать, как они отреагируют на столь низкую температуру. Оказалось, что все животные остались живы, хотя тяжело дышали и кашляли.

Чтобы разобраться с этим явлением, ученые измерили у животных температуру крови. Причем в двух местах: там, где кровь поступает в легочную ткань, и там, где она выходит. Полученные результаты исследователей ошеломили: выяснилось, что температура в обеих точках была одинаковой – +40 °C. То есть получалось, что за какие-то доли секунды воздух нагрелся на целых 90 °C. Такая же картина характерна и для человека.

Получается, что легкие – это не только орган дыхания, но и своеобразная, к тому же довольно эффективная печка внутри нашего организма, которая за доли секунды в состоянии поднять температуру нескольких литров воздуха на 50–100 °C.

А топливом для этого миниатюрного «котла» служит вовсе не глюкоза – стандартное топливо для человеческого тела, а жиры, при окислении которых выделяется энергии в 9 раз больше, чем при «горении» глюкозы.

Кстати, этот факт говорит еще и о том, что именно в легких происходит активное окисление жиров. Поэтому те, кто, желая похудеть, начинают активно накачивать мускулатуру, совершают ошибку. Дело в том, что в мускулах «горит» глюкоза, а никак не жиры. Потому ожидаемых результатов при таком способе похудения вряд ли можно добиться.

Сам же процесс окисления жиров в легочной ткани осуществляется на поверхности альвеол. В крови, которая поступает в легкие, находятся мельчайшие гранулы жира. Но, когда та же самая кровь выходит из легких, жира в ней уже нет: то есть она проходит через своеобразный фильтр из альвеол, на которых капельки жира задерживаются, а потом «сгорают».