К 1881 году компаньоны образовали фирму «Карл Фаберже». Она впервые вышла на широкую публику приняв участие во Всероссийской мануфактурной выставке 1882 года в Москве, где её ожидал подлинный успех, подкреплённый золотой медалью. Такой же фурор она произвела, получив аналогичные награды и на художественно-промышленных выставках за рубежом: в 1885 году в Нюрнберге и в 1888 году в Копенгагене.

Поскольку Карл Фаберже уже более десятилетия поставлял свои изделия императорскому Двору и за это время благодаря их высокому качеству не имел ни одной рекламации, то по заключению министра двора, ювелир, как было принято, в 1885 году получил звание придворного поставщика. Отныне на торговой марке Фаберже помимо наименования фирмы и даты её основания появились государственный герб, а также отметки о наградах на различных престижных выставках. Перед Фаберже теперь открылись возможности завоевания зарубежного рынка, получения почётных и выгодных заказов, особенно от императорского Двора, связанных с созданием вещей, предназначавшихся для дипломатических, церемониальных и жалованных подарков.

Дело его ширилось и процветало, и всё больше покупателей появлялось в магазине в доме № 16 на той же Большой Морской, куда их влекла вывеска «К. Фаберже» вокруг чугунного зонтика на колонках перед входом.

[645] По великосветскому Петербургу быстро распространилась весть, что сам император Александр III лично заказывал Карлу Густавовичу ставшие ежегодной традицией яйца-«сюрпризы», служившие подарками венценосца обожаемой августейшей супруге к Пасхе. Всё больше различных вещей поставляется к Высочайшему Двору. Слава ювелира растёт, и теперь нет отбоя не только от богатых отечественных, но и от зарубежных клиентов. Посыпались и награды: Карл Фаберже становится кавалером орденов Св. Станислава III и II степени и Св. Анны III степени, что принесло ему в ноябре 1890 года потомственное почётное гражданство, а в августе 1890 года он получил престижную должность оценщика Кабинета.

Конечно, это место предполагало и много рутинной работы, включая и безвозмездную чистку ризы на иконе Спасителя в Первом дворце Петра I, «Красных хоромах» или Домике Петра I, традиционно считавшуюся почётной обязанностью занявшего столь желанный пост. Однако открывавшиеся перспективы для творчества и карьеры перевешивали: это назначение позволило Фаберже не только видеть лучшие творения старых и современных мастеров, представленные в Камеральной кладовой, но и ознакомиться с личными драгоценностями царского семейства, с коронными вещами и камнями, а также с сокровищами Императорского Эрмитажа.

В 1887 году открывается филиал фирмы Фаберже в Москве. Позднее, в 1900 году, возникает филиал в Одессе, в 1903 году – в Лондоне, а в 1906 году – в Киеве.

Но жизнь есть жизнь, и успешного предпринимателя, обласканного Двором, постигают тяжёлые утраты. В 1893 году в Дрездене умирает отец и основатель фирмы Густав Фаберже, а в марте 1895 – младший брат Агафон, талантливейший художник и механик. Он не выдержал слишком напряжённой работы, да и петербургский климат не способствовал здоровью. Агафон Петрович заболел чахоткой, отправившей его в возрасте Христа на тот свет. Подхоронили его на Смоленском лютеранском кладбище в могилу племянника отца, Вильгельма-Карла Реймера, умершего в 1873 году и сотрудничавшего с братьями Фаберже владельца ювелирной мастерской, размещавшейся в доме № 11 по Большой Морской улице.

[646]

Смерть младшего брата была очень тяжелой потерей. Два года проработавший с ним бок о бок Франсуа Бирбаум тепло вспоминал коллегу, его внимание к приёмам старых мастеров и в то же время его неуёмные поиски нового, сочетавшиеся с поразительной работоспособностью и редкой требовательностью к себе: «Агафон Густавович, по своей натуре более живой и впечатлительный, искал вдохновения всюду, в произведениях старины, в восточных стилях, ещё мало изученных в то время, и в окружающей природе. Сохранившиеся его рисунки говорят о постоянной работе, о непрерывных исканиях, <…> по десяти и более вариантов на один и тот же мотив. Как бы проста ни была задуманная вещь, он её рассматривал со всех точек зрения и не приступал к её исполнению, пока не исчерпал всех возможностей и не рассчитал все эффекты. <…> В ювелирных работах он редко довольствовался рисунком, но лепил восковую макетку и распределял на ней нужные камни, заботясь проявить красоту каждого из них. Крупные камни ждали неделями рисунок своих оправ. Надо было дать каждому камню наиболее для него выгодное назначение, не безразлично, будет ли он вставлен в брошку, кольцо или диадему; в одном предмете он может пройти и незамеченным, в другом – наоборот, все его качества, будут выделены. Затем нужно решить вопрос его „антуража" то есть чем он будет окружён. „Антураж" должен не умалять его качества, а выделять их, скрывая в то же время возможные его недостатки. Наконец, нужно придать ему то положение, при котором он отбрасывает наибольшее количество лучей. <…> Само собой разумеется, что на исполнение обращалось столько же внимания, нередко вещь за ничтожный недостаток браковалась и отправлялась в тигель, то есть в плавильный горшок».

[647]

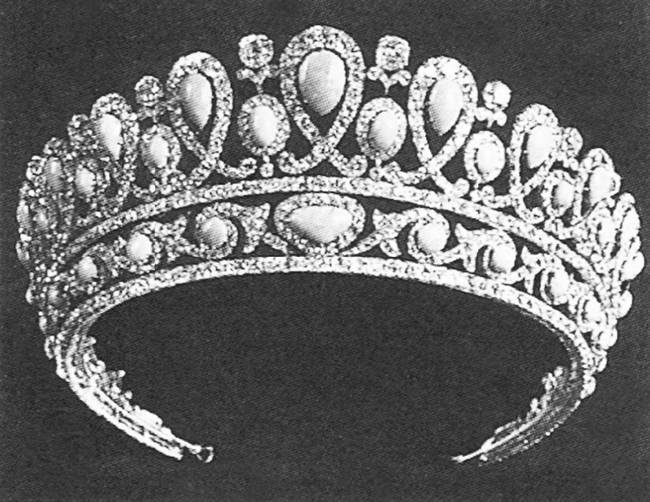

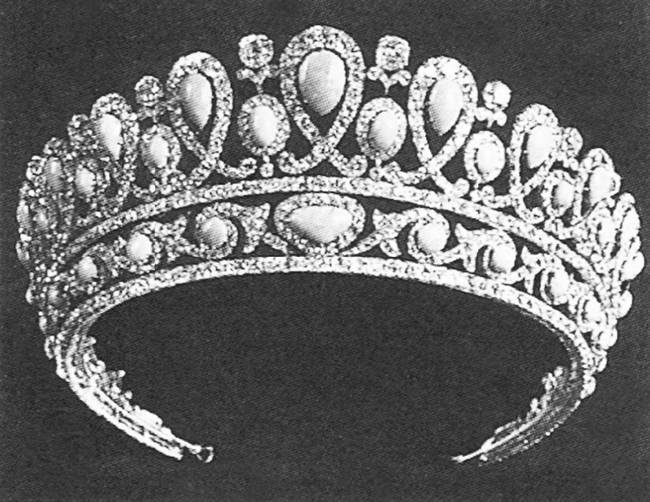

Достаточно взглянуть на исполненный в 1888 году из коронных камней бирюзовый гарнитур, когда-то украшавший обожаемую супругу Александра III, чтобы убедиться в справедливости этих слов. Даже чёрно-белая фотография передаёт изысканность рисунка диадемы и броши, великолепного подбора нежно-голубых камней, обрамлённых сверкающими бриллиантовыми полосками, гармонично дополненными золотыми листиками. Как было характерно для конца XIX века, тяжёлая массивная оправа при желании легко разбиралась на части, а затем без особого труда собиралась вновь благодаря хорошо подогнанным штифтам. Даже у придирчивых экспертов комиссии, под руководством геммолога Александра Евгеньевича Ферсмана разбиравшей в 1922 году вещи последних самодержцев, эта парюра оставила «очень ценное художественное впечатление».

[648] А ведь Сергей Николаевич Тройницкий, бывший хранитель Отделения драгоценностей, затем избранный директором Эрмитажа, но оставивший за собой и должность заведующего отделом прикладного искусства всемирно известного музея

[649], повидал на своём веку немало подлинных шедевров ювелиров прошлых веков, и ему было с чем сравнивать. Правда, на строгий взгляд знатока, диадема страдала некоторой перегруженностью рисунка.