Разгадка причины, по которой государственные органы осуществления градостроительной политики резко критиковали и законодательно ограничивали жилищную кооперацию в возведении ею индивидуального жилья, но в то же время сами широко проектировали и строили индивидуальное частное жилье коттеджного типа, заключается в том, что «частным» подобное жилище было лишь номинально, то есть лишь по названию.

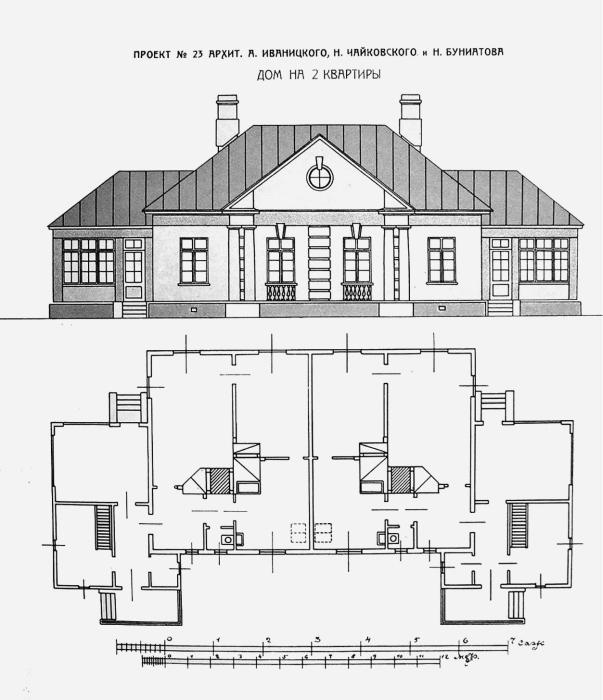

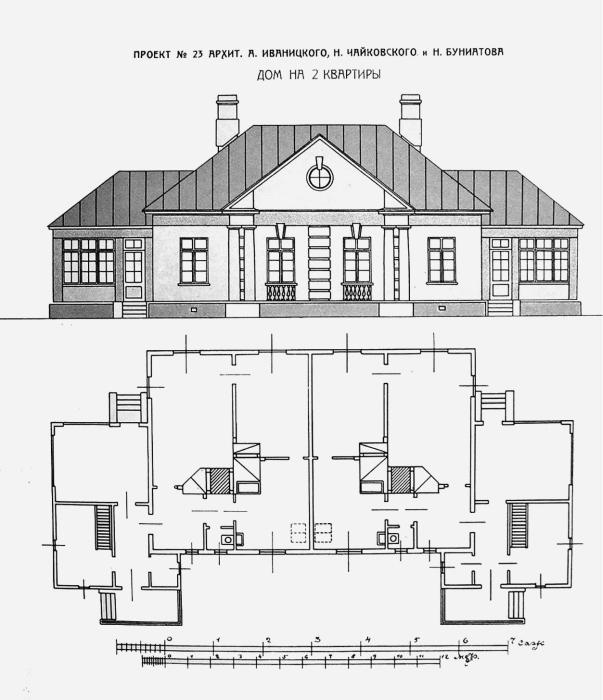

Рис. 58. Дом на 2 квартиры. Арх. А. Иваницкий, Н. Чайковский, Н. Буниатов

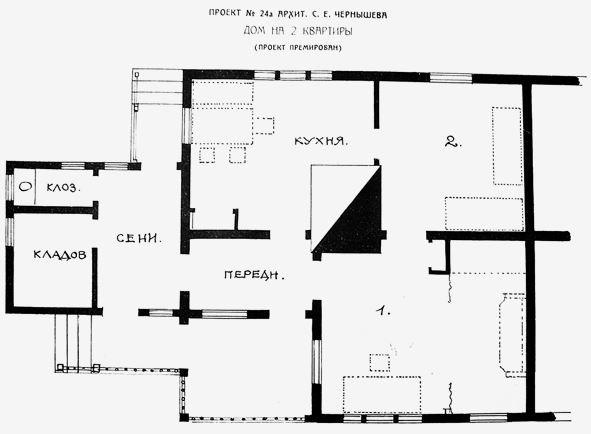

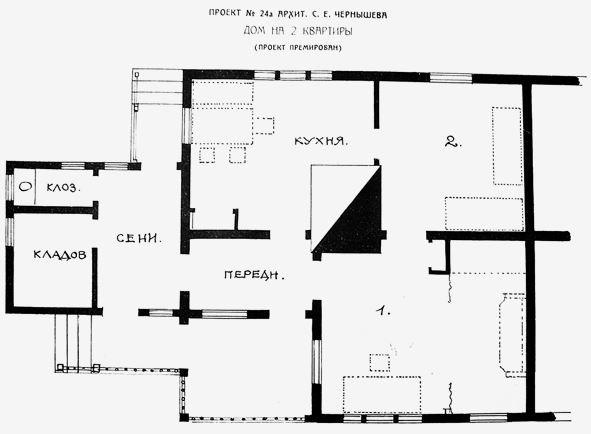

Рис. 59. Дом на 2 квартиры. Арх. С. Е. Чернышев

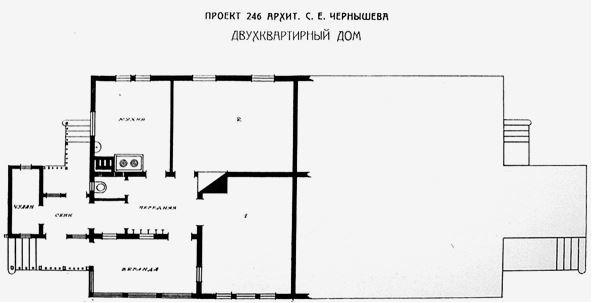

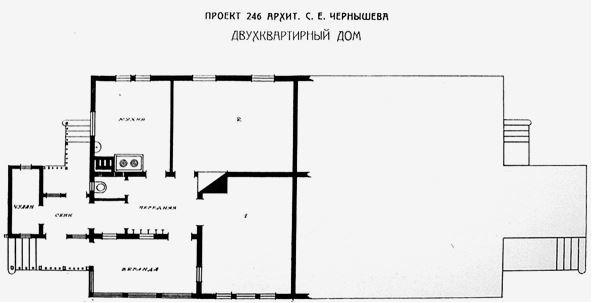

Рис. 60. Дом на 2 квартиры. Арх. С. Е. Чернышев

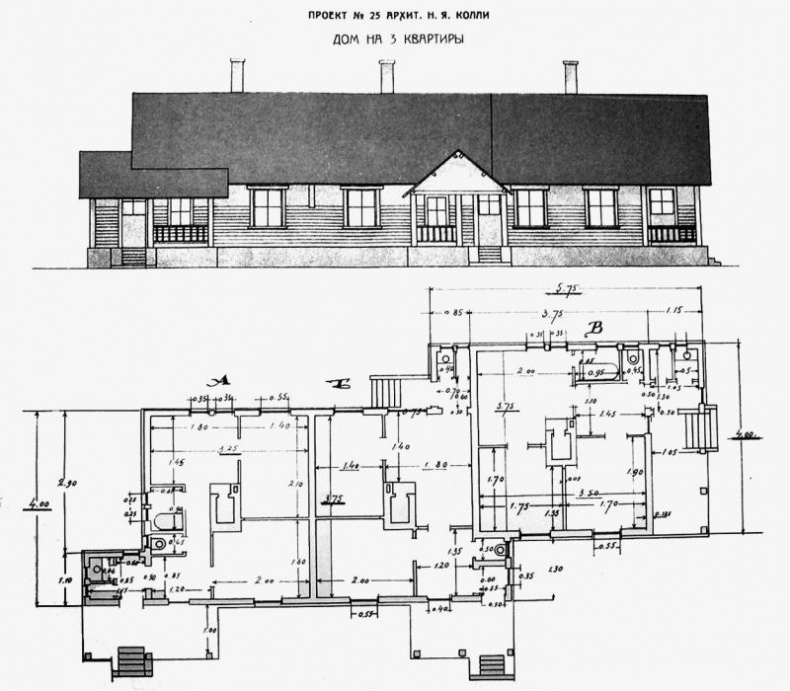

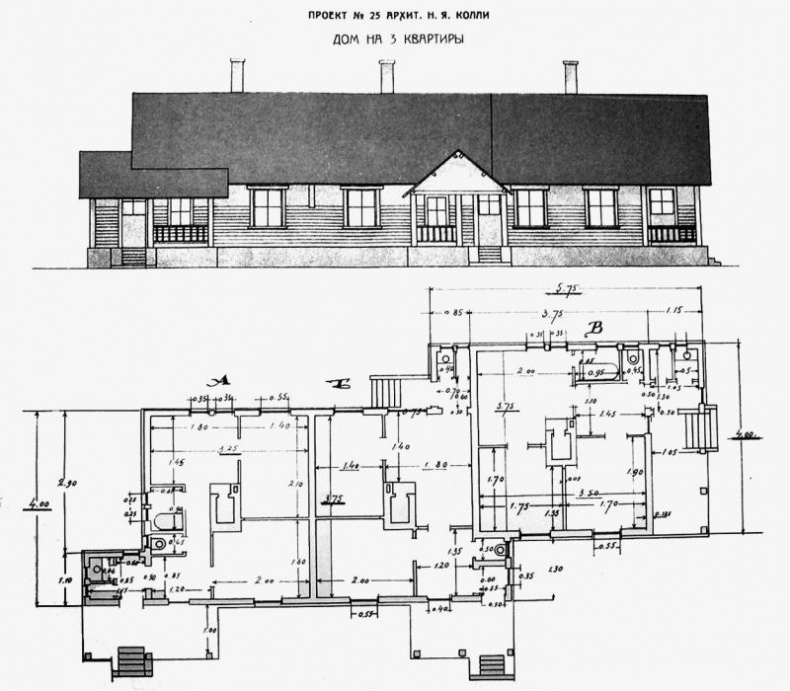

Рис. 61. Дом на 3 квартиры. Арх. Н. Я. Колли

Несмотря на внешнее сходство домостроений, возводимых государственно-ведомственными застройщиками, с одной стороны, и независимой жилищной кооперацией – с другой, они разительным образом отличались друг от друга. Прежде всего правом собственности. Никакой правовой основы личной собственности, личного владения и личного распоряжения жилищем и землей, на которой оно располагалось, за этим наименованием не стояло. Государство, в отличие от жилищной кооперации, возводило жилой фонд, который не переходил в собственность тех, кому потом разрешалось проживать в нем.

Подобное «частное» домовладение не давало вселенному в него лицу права собственности на недвижимость и землю. Гражданин, обитавший в таком жилище, не имел права самовольно распорядиться им (продать, обменять, надстроить и т. д.). Напротив, он в любой момент мог быть выселен из жилища (в случае увольнения с работы или перехода на другую, судебного преследования и т. п.). И подчинялось такое коттеджное жилище тем же обязательствам, что и все прочие типы домовладений (то есть государственное, ведомственное): а) тарифам оплат за коммунальные услуги, назначаемым свыше; б) величине квартирной платы, устанавливаемой коммунальными органами; в) обязательным налоговым платежам; г) принудительным уплотнениям, подселениям дополнительных квартиросъемщиков; д) принудительным выселениям и пр.

Власть, не имея возможности контролировать деятельность жилищной кооперации, на протяжении всех 1920-х гг. предпринимала законодательные шаги по превращению ее в «ведомственную кооперацию»

[222], то есть формировала соответствующее законодательство

[223] и осуществляла комплекс практических мер к тому, чтобы жилищные кооперативы возникали не как свободное объединение людей, общим для которых было лишь отсутствие собственного жилища, а исключительно как объединения сотрудников одного трудового коллектива, общим для которых была подчиненность администрации фабрики, завода или советского учреждения, при котором создавался жилищно-строительный кооператив. Дирекция учреждения, в котором создавался жилищный кооператив, выступала ключевым соучастником осуществляемого жилищного строительства и получала в свои руки все рычаги управления и полный контроль над распределением жилья. Именовалось такое жилище «частным», однако по сути таковым абсолютно не являлось.

Осуществляя подобного рода «ведомственно-частно-кооперативное» строительство руками и деньгами членов жилищно-строительных кооперативных товариществ, власть получала в свои руки жилой фонд, который на самом деле (законодательно) являлся государственной собственностью. Именно поэтому «частное» строительство индивидуальных жилых домов в рамках государственно-ведомственного кооперативного движения не только не запрещалось, а, наоборот, приветствовалось. Власть допускала и поощряла возведение «частного» жилища законодательно, подталкивала людей к внесению личных средств в его строительство, при этом законодательно формируя право распоряжаться им так же свободно, как и другими типами жилищно-домовой организации.

Вселения, выселения, переселения в частном жилище производились точно так же, как и в остальных видах домовладений. Не владелец частного дома решал, вселять ему в свой дом арендаторов (и на каких условиях), а власть – жильцы вселялись в частное жилище постановлениями жилищных и коммунальных отделов НКВД в количестве, определяемом этими же органами

[224]. Не владелец частного дома определял, пускать или не пускать ему на временное пристанище в принадлежащие ему хозяйственные постройки (расположенные на территории частного домовладения) оставшихся без крова людей, а власть – специальными постановлениями она закрепила за собой право подвергать этих лиц принудительному выселению

[225]. Не владелец определял, какую площадь будут занимать размещенные коммунальным отделом (против его воли) в его жилище люди, а власть – заселение осуществлялось по общегражданской жилищной норме, и при этом власть сама решала, предоставлять ли отдельным категориям жильцов дополнительную площадь (которую они получали фактически в чужом доме) или нет

[226]. Не хозяин, а органы государственной власти решали, когда и кого следует выселить из данного строения – в постановлениях о выселении перечисляются категории лиц, подлежащих выселению в административном порядке, в том числе из частных домовладений.