Глубоко был прав академик В.И. Вернадский, основательно занимавшийся наряду с другими вопросами и историей науки, говоря, что многое в научный арсенал пришло со стороны религии, философии, искусства и социальной жизни, но в нём удержалось лишь, что выдержало испытание строгого научного метода. Поэтому можно сказать, что умозаключения афонского монаха нормативны, умозаключения же монаха Ареопагита столь же ненормативны, каковой является ненормативной его лексика. Однако, совершенно естественно, что в результате «культурного сотрудничества», в свою очередь, и вненаучная сфера (религия, философия, искусство и политика) многое черпает из научного арсенала, что можно только приветствовать.

Начнём с того, что выясним, что же обозначает слово «разум».

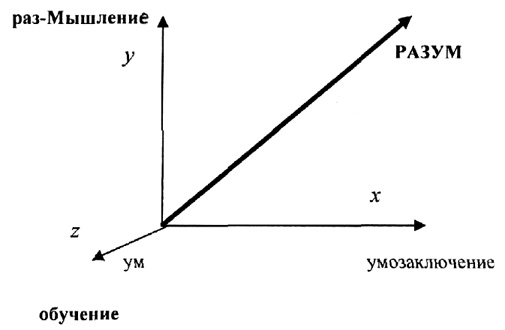

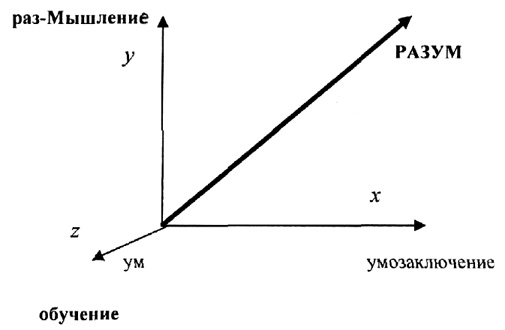

Представим его в виде трёхипостасной системы, включающей такие категории как ум, размышление, умозаключение (рис. 2-2).

Рис. 2-2. Триадная система теории Разума

Характеристики ума в народе общеизвестны: «умный человек – всё понимает», «умный – всё схватывает налету» и т. п. Над «схваченным» и не только на лету следует основательно поразмышлять, чтобы придти к умному умозаключению. Таким образом, слова «ум» и «умозаключение» являются операндами

[60] системы «Разум», в то время как «РАЗМЫШЛЕНИЕ» выступает в качестве оператора или доминанты системы. Для наглядности можно Разум представить в качестве модели «чёрного ящика» с его ВХОДОМ – умом и ВЫХОДОМ – умозаключением. Чтобы приблизиться к обнаружению сущности «чёрного ящика», уподобим его персональному компьютеру, в котором в роли ВХОДА выступает клавиатура, которая помогает вносить информацию и задавать темы и проблемы, которые в конкретном случае решаются с помощью ПРОЦЕССОРА или ОПЕРАТОРА, а на ВЫХОДЕ – на экране монитора мы получаем результат – «умозаключение».

Эти сравнения нам понадобились для того, чтобы нагляднее показать, что процессором-оператором Разума, ранее бывшего для нас «чёрным ящиком», является размышление. Не правда ли, что в этом слове «проглядывает» слово МЫШЛЕНИЕ, если его написать с дефисом: раз-МЫШЛЕНИЕ? Представляется, что все декларации, умиление перед человеческим Разумом, как, впрочем и ненависть к Разуму (разумофобия) в одинаковой степени бессодержательны и пустословны, если мы не обладаем достоверными знаниями о процессоре-операторе Разума – о собственно МЫШЛЕНИИ. Разберёмся, что оно обозначает.

В 1982 г. В.Я. Никитину в результате научно-библиографического поиска удалось найти в книге Л.М. Веккера «Психические процессы. Мышление и интеллект»

[61] «давно желанную» и, пожалуй, по сей день единственную и обстоятельную, а, главное достоверную и нормативную теорию мышления. Не останавливаясь на разборе этой теории, ограничимся лишь «выжимкой» из приведённого Веккером определения, которое необходимо нам для Аналитики: «Мышление – это обратимый перевод с языка образов пространственно-временных структур на психо-лингвистический язык речи».

Для наглядности и лучшего понимания, можно представить эту фразу в следующем виде: «мышление – это ОБРАТИМЫЙ ПЕРЕВОД с «языка» ОБОЗНАЧАЕМОГО на язык ОБОЗНАЧАЮЩЕГО». Ясно, что употребление слова «язык» по отношению к образам ненормативно, как оно ненормативно по отношению к обозначаемому, ибо этим свойством наделены лишь психолингвистический язык речи и язык обозначающего слова.

Но, надо признать, что основная суть мышления схвачена, задача теперь в том, чтобы перевести всё это на строго научную нормативную основу. Это приведёт к новому знанию и новой теории мышления.

Для раскрытия «магического» словосочетания «обратимый перевод» стоит привести простой и наглядный пример: Турист, страдая от жажды, ищет на топографической карте соответствующий обозначающий значок. Увидев, наконец, источник (обозначаемый этим знаком, имеющим собственное имя «источник»), он мысленно восклицает: «Вот радость: вода, ключ, вода!» Однако, понятно, что это ещё не сама вода, а лишь её условное обозначение.

При проведении параллели между составлением географической карты и созданием научной теории уместно привести высказывание знаменитого физика, лауреата Нобелевской премии Джорджа Томсона (1892–1975), который использует слово перевод применительно к иной ситуации: «Связь между научным понятием (между обозначающим) и реальной действительностью (обозначаемым), отражением которой она является, весьма напоминает соотношение между плоской картой и частью земной поверхности. Карта не может, например, изображать английский город Манчестер в центре Испании. Карта – это перевод местности на бумагу, а её использование – перевод с бумаги на местность. Так же обстоит дело и с теорией. Теория – это карта, которая (если она нормативная, не ошибочная) сообщает нам, как выглядит тот или иной кусочек мира. Чтобы ею воспользоваться, вы должны отождествить отметки на «карте» с явлениями, реально видимыми и осязаемыми»

[62].

Приведённый материал позволяет сравнить «работу» мышления с работой картографа, а сами науки картографию и картоведение уподобить самой науке о мышлении, так как они служат подтверждением теории мышления Л.М. Веккера. Даже само мышление, выражаясь образно, можно представить как «переводчика, обслуживающего «переговоры» человеческого сознания с реальностью, с «кусочками мира».

Однако, в науке образы – это лишь промежуточные станции на пути познания мира, удобные средства, чтобы на определённом этапе сделать теорию наглядной и «ощутимой». Главную роль в ней играют понятия (категории), законы и принципы.

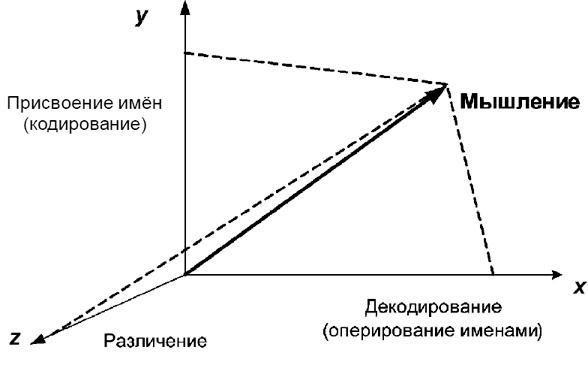

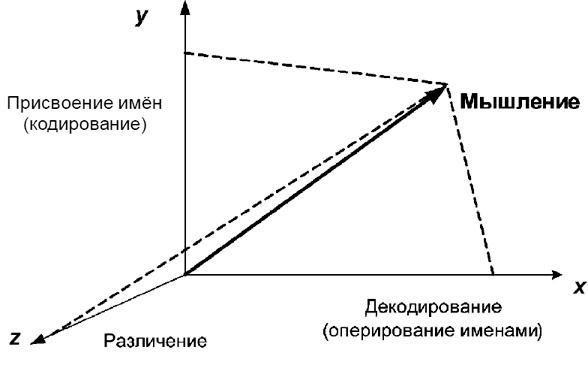

Новая трактовка того, что же обозначает слово «мышление», а, стало быть, и новой теории и науки о мышлении, появилась после того, как В.Я. Никитину пришла мысль уподобить мышление кодирующему и декодирующему устройству, и после выявления опять-таки своей (для мышления) триады: различение – присвоение имён – оперирование именами (1982 г., рис. 2-3)).

Рис. 2-3. Триадная система теории мышления