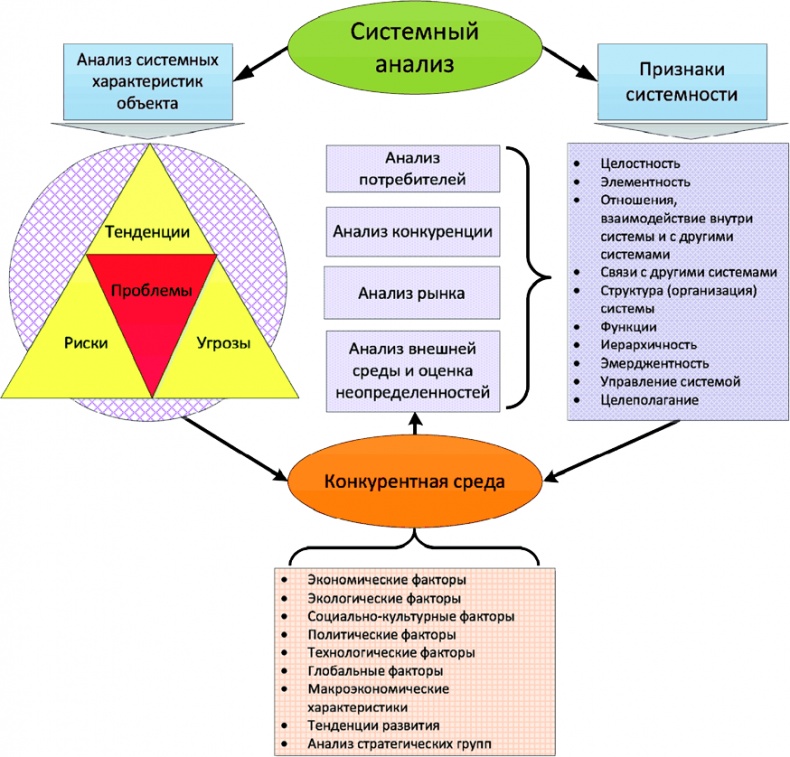

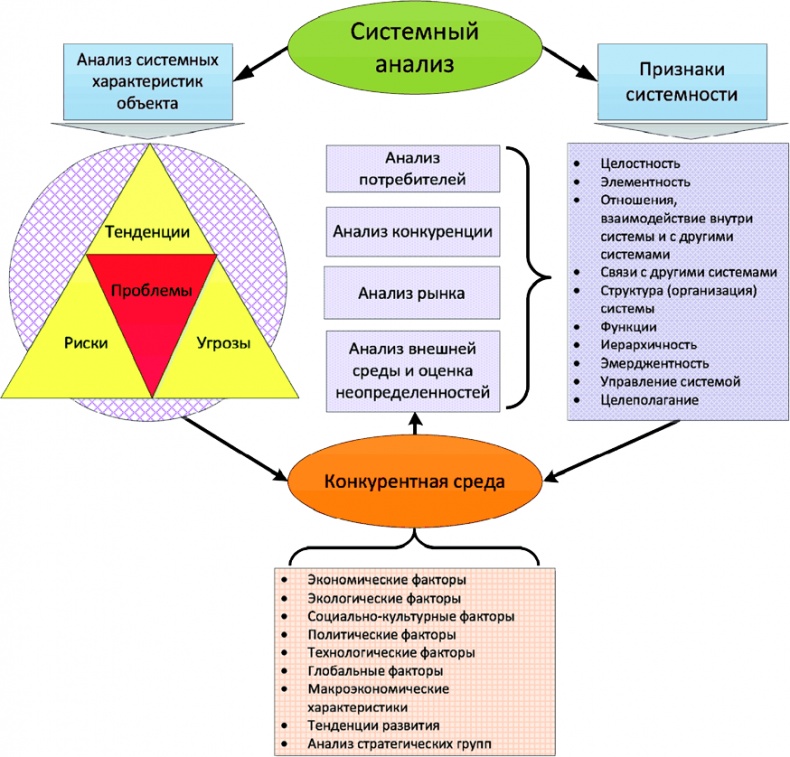

Модель системного анализа изучаемого объекта представлена на рис. 3-10.

Рис. 3-10. Модель системного анализа объекта

Аналитик должен хорошо знать признаки системности объектов. В их числе:

– отграничение системы от среды, с которой взаимодействует система;

– наличие элементов (компонентов, подсистем), множественность членения которых раскрывает аспекты системы;

– отношения, взаимодействие внутри системы и с другими системами;

– связи с другими системами;

– структура (организация) системы;

– функции;

– автономность как способность к самоорганизации;

– иерархичность построения системы;

– эмерджентность;

– управление системой;

– целеполагание: цели системы и её элементов;

– стадии существования системы: функционирование, рост, развитие;

– и т. д.

Также может учитываться информационный, поведенческий аспект и многие другие.

Следует учитывать, что есть системы, для которых наблюдатель очевиден. Иногда может отсутствовать понятие цели.

Несмотря на то, что классификации систем всегда относительны, системы принято разделять на классы по различным признакам.

По виду отображаемого объекта: (технические, биологические, экономические и т. д.); по виду научного направления, используемого для их моделирования (математические, физические, химические и др.). Системы делят также на открытые и закрытые, материальные и нематериальные, детерминированные и стохастические; живые и неживые и т. д.

Существуют многие закономерности функционирования, роста и развития систем. Среди них закономерности самоорганизации, иерархической упорядоченности, целеобразования, закономерность потенциальной эффективности и др. На необходимость учитывать предельную осуществимость системы при её создании впервые обратил внимание английский специалист по кибернетике, пионер в исследовании сложных систем У.Р. Эшби, который сформулировал закон «необходимого разнообразия», называемый также законом Эшби. Для аналитических задач по обеспечению принятия управленческих решений наиболее важным является следующий из его выводов:

«Создавая систему, способную справиться с решением проблемы, обладающей определённым, известным разнообразием (сложностью), нужно обеспечить, чтобы эта система имела ещё большее разнообразие (знания методов решения), чем разнообразие решаемой проблемы, или была способна создать в себе это разнообразие (владела бы методологией, могла предложить новые методы решения проблемы)».

Использование этого закона при разработке и совершенствовании систем управления предприятиями и организациями помогает увидеть причины проявляющихся в них недостатков и найти пути повышения эффективности управления.

Важнейшими недостатками подобных централизованных систем являются:

а) слабая приспособленность к снижению качества управления – системы не способны к самостоятельной генерации задач, самоизменению при существенных изменениях внешней среды;

б) лёгкость перевода из состояния роста и развития в режим простого функционирования системы, что впоследствии ведёт к её разрушению

[108].

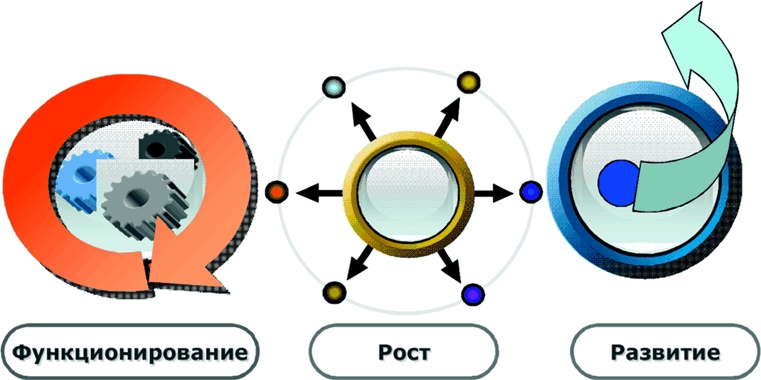

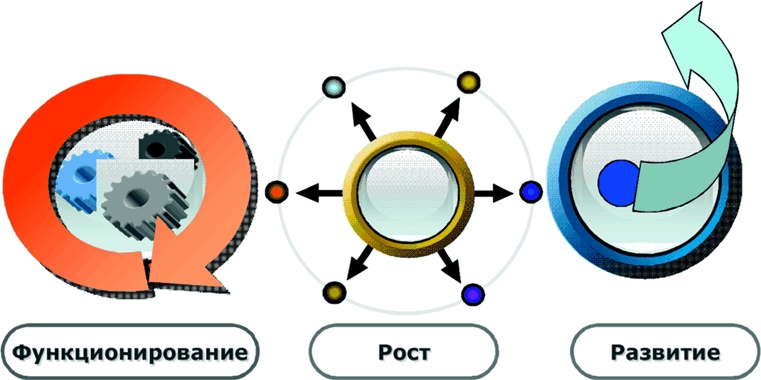

Поясню второй момент более детально. Принципиально любая система, помимо стадий зарождения-формирования и гибели, которые я сознательно не затрагиваю при данном рассмотрении, может существовать в трёх базовых стадиях: функционирования, роста и развития (рис. 3-11).

Рис. 3-11. Основные стадии жизни системы: функционирование, рост, развитие

Рост и развитие многие понимают как синонимы. Действительно, трудно уловить разницу – любое дерево и растёт, и развивается одновременно. Но разница между этими понятиями всё же есть и существенная, причём имеющая самое прямое отношение к управленческой и аналитической работе. Рост и развитие – не одно и то же. Ни одно не является необходимым для другого. Расти – значит увеличиваться числом или размером. Груда мусора может расти, но она не развивается. Напротив, художник может развиваться «без роста». Развитие индивида состоит в приросте мотивации и компетенции. Оно больше связано с приростом знаний, чем материальных благ. Оно имеет меньшее отношение к тому, сколько мы имеем, чем к тому, сколько мы можем сделать с тем, что имеем. Поэтому оно более отражается на качестве, чем на уровне жизни.

Лучше всего развиваются лишь те социальные системы (организации), в которых имеется элемент, специально отвечающий за это. Кстати, и управлять можно только развитием! По аналогии: нельзя управлять стоящим на месте автомобилем…

Очень интересны подходы к стадиям развития организации, представленные в главе III книги А.И. Пригожина

[109]. Он описывает жизненный цикл организации, состоящий из трёх фаз.

I. Рост

П. Зрелость

III. Старение

Фаза роста включает в себя стадии зарождения, юности, расцвета. Очень важен момент, когда организация набирает инертность и теряет тонус, когда начинается процесс бюрократизации. В этой стадии для организации главными ценностями являются безопасность, неизменность. «Рассогласованность целей и действий между подразделениями по горизонтали, по диагонали, а также между целями фирмы и целями сотрудников становится угрожающей. Нововведения как-то нехотя объявляются, но все знают, что ничто меняться не будет, и ждут конца очередной кампании. Борьба за влияние, за ресурсы, посты переходит в конфликтность и взаимную отчуждённость»

[110].

По роду служебной деятельности мне пришлось трудиться во многих государственных структурах, учебных заведениях и я видел этот процесс бюрократизации, «заболачивания» системы воочию. Особенно интересен в этом смысле феномен разрастания «обслуги» по отношению к сотрудникам, осуществляющим базовую деятельность организации. В первые годы существования системы число специалистов, реализующих основные функции системы, превышает персонал, обеспечивающий деятельность. Проходят годы и «медленно, но верно» число вторых увеличивается до такой степени, что система начинает работать лишь на саму себя, базовые функции ослабляются. Имеется много людей, которые знают или интуитивно чувствуют эту закономерность и успевают вовремя перебежать с тонущего корабля, сменив место работы

[111].