• наименование организации-исполнителя;

• строгое и ёмкое название документа, соответствующее стилю организации;

• дата исполнения документа, фамилия ответственного лица (если пре= дусмотрено стилем организации-исполнителя);

• оглавление, отражающее логику изложения (возможно использование приёмов иерархического упорядочения с применением отступов, при значительном объёме документа – свыше 100 страниц – может быть использован приём «двойного оглавления» – краткое помещается в начале, а развёрнутое – в конце);

• краткое введение в проблему – формулировка общей проблемной ситуации – не более 2-3 абзацев или 2/3 страницы;

• раскрытие структуры проблемы через её составные части – противоречия, кризисные, «болевые» точки – и их краткая сущностная характеристика;

• предлагаемые пути решения проблемы на уровне концептуальных подходов и базовых показателей, отражающих объёмы затрат, эффективность, рекомендуемых мероприятий и так далее;

• краткое заключение – требования к объёму те же, что и к введению.

В результате несложных выкладок получаем примерно следующий расклад:

• наименование, не входящее в объём справки – плюс 1 стр. к объёму;

• оглавление или содержание, обычно не рассматриваемое как страница документа, но всё же просматриваемая – плюс 1 стр.;

• введение в проблему (отсюда начинается счёт страниц) – 1 стр.;

• содержательная часть документа – 3-3,5 стр. (в зависимости от компоновки заключения);

• заключение – 0,5-1 стр.

Часто оглавление делают сжатым и помещают на одной странице с введением. Получилось без малого семь страниц – в принципе, всегда достаточно для изложения сути даже самой важной информации.

Некоторые опытные аналитики, точно зная психотип и ведущую репрезентативную систему руководителя, к которому попадёт аналитический документ, учитывают это. Одному человеку таблица или график несёт максимум информации, а другому – увы, нет. Некоторые нормально воспримут фразу «значение параметра растёт по закону показательной функции», а другому – эта фраза горче хины. И так далее… Но это полбеды – беда в том, что степень конкретизации данных индивидуальна для каждого из различных типов аналитиков

[187]. Более того, одни воспринимают статику, другие – динамику, одним обоснование должно быть предоставлено в терминах состояний, а вывод должен быть представлен как динамика показателей, другим же потребуется указание тенденции, а вывод как состояние – результат её развития.

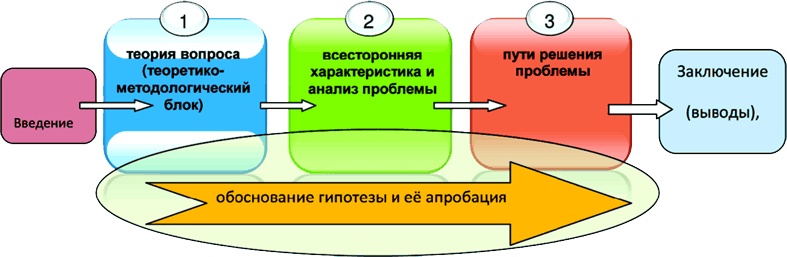

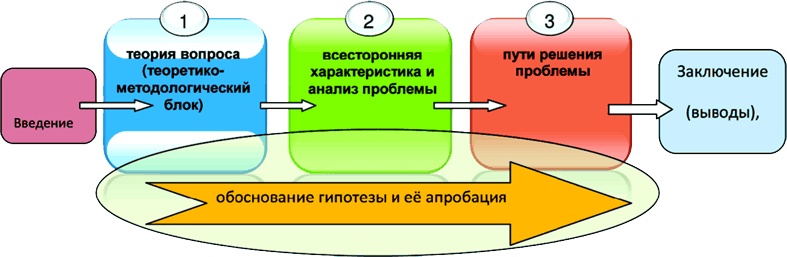

В самом начале проведения аналитического исследования его разработчики должны чётко представить себе принципиальные блоки, из которых будет состоять работа. Это позволяет не только ускорить её и сделать её более эффективно, но и даст «стратегическую ориентацию». Типовым вариантом логической конструкции аналитического документа (по аналогии со строительной конструкцией типового здания – фундамент, стены/корпус, перекрытия, кровля) являются три базовых блока:

– теория вопроса (теоретико-методологический блок);

– всесторонняя характеристика и системный анализ проблемы;

– пути решения проблемы.

Естественно, в работе будет введение, где будут изложены актуальность, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования. Будет и заключение с выводами, список использованных источников, соответствующие приложения. Общая структурно-логическая схема работы представлена на рис. 7-1.

Рис. 7-1. Структурно-логическая схема аналитического документа

В первом, теоретико-методологическом блоке, необходимо будет представить всю «теорию вопроса» – кто и когда из предшественников изучал эту проблемную область, к каким теоретическим выводам пришёл, какие методологические инструменты при этом использовал. Очень важно чётко ограничить предмет именно вашего исследования, поставить своеобразные реперные точки, обозначающие его границы. Как говорят англичане: «Вот клуб, в который я хожу, а вот клуб, в который не хожу». Оказать помощь в этом вопросе, чтобы выделить свои «шесть соток», на которых вы будете, образно говоря, «копать» – прикладывать основные аналитические усилия, поможет чёткое формулирование цели и задач, определение объекта и предмета исследования, методологического инструментария. В большинстве случаев их формулирует заказчик в техническом задании (ТЗ).

Главное внимание в аналитическом документе, естественно, должно быть сосредоточено на втором, «центральном» блоке, где осуществляется главное аналитическое действие исследования – производится системный анализ проблемы (группы проблем). Для этого проблема должна быть вычленена из общей проблемной ситуации (объект исследования), сформулирована как предмет исследования в решаемом («решабельном») виде, всесторонне охарактеризована с учётом основных воздействующих на неё внешних и внутренних факторов и подвергнута процедуре системного анализа. «На выходе» этого второго блока должна быть представлена теоретическая модель проблемы, которая позволяет определить сущность проблемы, её причины и концептуальные рамки, структуру – кризисные точки, «центры сил», их интересы и объёмы ресурсов, основные противоречия между ними и т. д.

Затем, в третьем блоке, определяются пути решения проблемы:

– направления деятельности (в политической, экономической, социальной, организационной сфере и т. д.);

– формы, методы, способы решения проблемы;

– силы и средства решения проблемы (кто и за счёт каких ресурсов будет решать проблему);

– механизмы решения проблемы;

– варианты решения проблемы; и т. д.

Грубо говоря, должно быть понятно: что, кто, как, в какие сроки и с использованием каких финансовых и материальных средств будет действовать.

Содержательной основой всех трёх блоков является обоснование и апробация гипотезы исследования.

Если не предпринять таких действий по изначальному структурированию работы на принципах уже упоминавшегося мною констуктивного упрощения, происходит следующее. Большинство молодых учёных зачастую просто «набирают материал» по теме исследования, часто довольно механически, и не могут представить общей картины (композиции) всего своего исследования. Многократно и во многих вузах я сталкивался со случаями, когда человек проучился в аспирантуре год, два, а то и три – и не может ответить на элементарный вопрос о том, как же будет устроена его диссертационная работа, из каких конструктивных смысловых и содержательных элементов она состоит.