Из-за отсутствия такой общей ориентации происходят следующие вещи. В содержании представляемых для обсуждения диссертаций иногда можно наблюдать полную смысловую кашу: человек ещё ничего не представил по сути проблемы, не формулировал и не анализировал её, а уже предлагает в первой части работы её решение. Или в последней части работы, против всякой логики, вдруг начинает рассматривать теорию вопроса. Или в работе вообще отсутствует формулирование проблемы, основных противоречий из предметной области исследования, нет ни одной собственной идеи, а всё сводится к бесформенному конгломерату разнообразных сведений, надёрганных из разных источников и касающихся «каким-то боком» исследуемого объекта… В этой связи весьма продуктивным является «принцип вертолёта» который позволяет увидеть проблему целиком и затем масштабировать её по мере необходимости, уточнять детали.

Особенно часто бывают недоработки в первом, теоретико-методологическом блоке. О них уже было сказано отдельно в подразделе, посвященном методологии Аналитики. Изучение и изложение теоретических аспектов предполагают изучение общего проблемного поля, теоретических наработок предшественников, изучавших аналогичные проблемы ранее, определение подходов, принципов, методик исследования, категориального аппарата, временных и смысловых границ исследования и т. д.

Вышеуказанная логическая структура актуальна при разработке любого аналитического документа – отчёта по НИР (НИОКР), монографии или статьи, диссертации, аналитического доклада или справки. Естественно, что в соответствии с решаемыми задачами в данную структуру могут вноситься изменения вплоть до отсутствия каких-либо отдельных частей. Но это не меняет принципиальной схемы. Образно говоря, это как модель автомобиля, которая предполагает в качестве основных частей ходовую часть (шасси), двигатель, кузов. Конечно, машина может быть и на трёх и на шести колёсах, но это уже специфика, не меняющая общего конструктивного принципа.

Текст аналитической работы должен отличаться логичностью, не нарушать требований того или иного логического закона: закона тождества, закона противоречия, закона исключённого третьего и закона достаточного основания.

Уточнение потребностей заказчика обычно происходит в ходе самой работы, причём в этом процессе могут возникать трудности из-за сложившихся традиций прохождения информации в конкретной организации. К сожалению, на российских предприятиях и в управленческих структурах пока ещё слабо привилась традиция интенсивных неформальных контактов между сотрудниками разных иерархических уровней. А это чревато весьма негативными последствиями – ведь если обратная связь между руководством и аналитиками отсутствует, то последние начинают работать по собственному плану, часто не отвечающему потребностям организации. Качество информации, получаемой в результате аналитической обработки, в большой степени зависит от квалификации аналитика и его мотивированности к работе.

В разные годы своей работы мне приходилось видеть множество вариантов аналитических документов, составленной как отдельными специалистами, так и именитыми командами и консалтинговыми компаниями.

Как ни странно, проблемы у всех одинаковые! У всех бывают как успешные документы (и проекты), так и совсем бестолковые (исключение, пожалуй, составляют Технические задания, форма которых была разработана ещё во времена, когда не было персональных компьютеров, но там были совсем другие условия). Почему так получается? Именно потому, что цели у проектов бывают разные, как и заказчики этих документов.

Не секрет, что человеческая психология такова, что очень часто руководители работают в своей системе интеллектуальных координат («мы их уже называли «системой отсчёта», «фокусом внимания»), когда для подтверждения своей точки зрения отбирают «удобные» данные, а «нежелательные» – недооценивают и оставляют без внимания. Настоящий аналитик должен стремиться рассматривать проблемную ситуацию в максимально большом количестве аспектов (не зря же в индийской философии утверждают, что у каждого явления 108 сторон! Но никак не 3-4!)

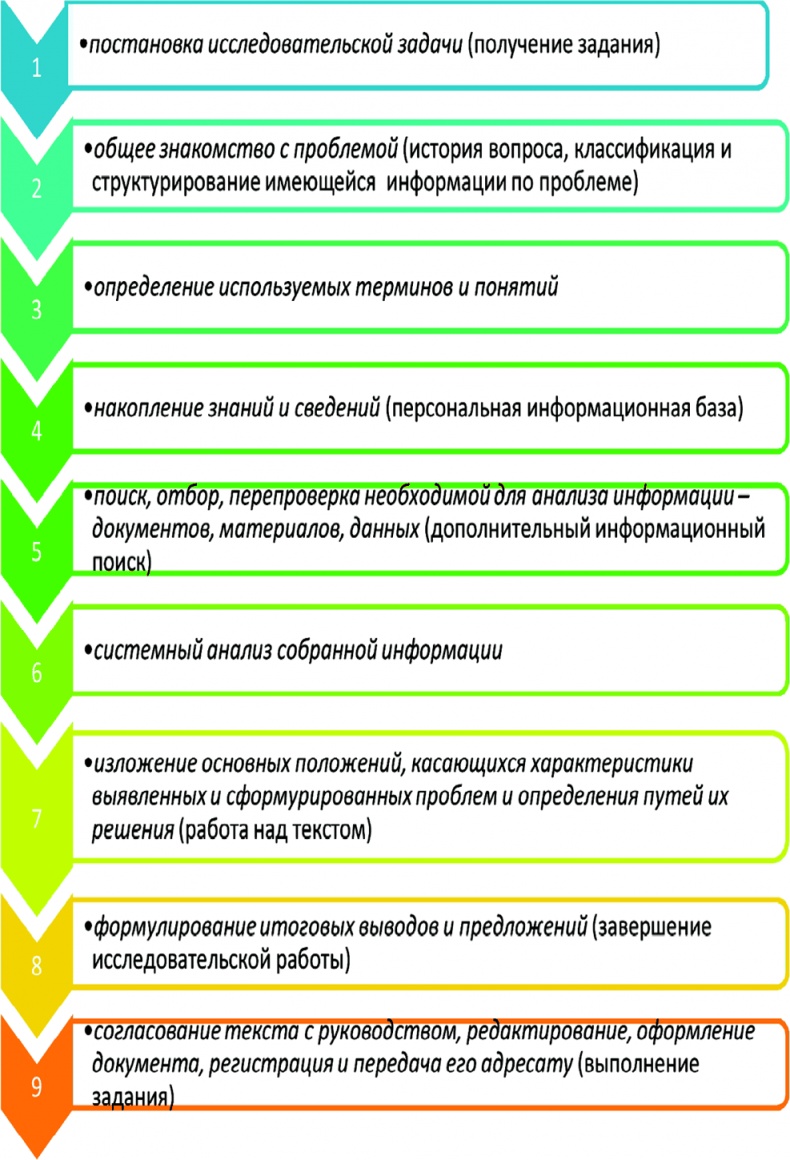

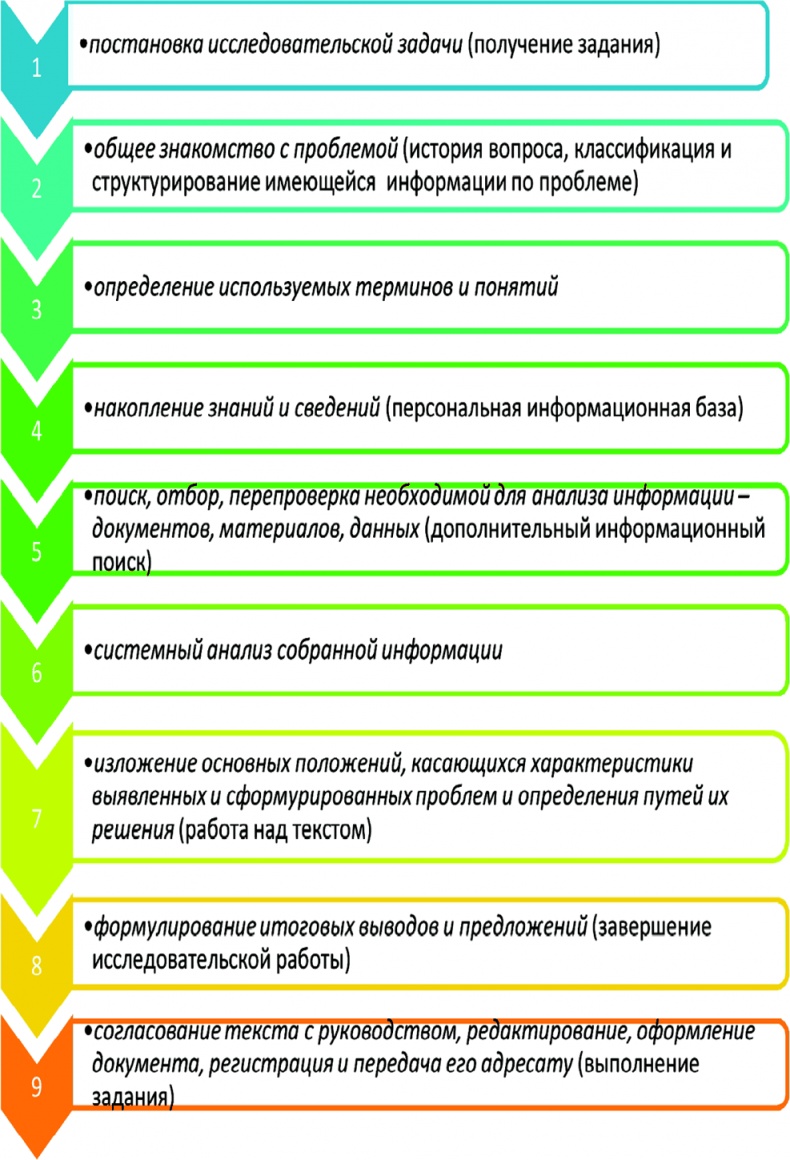

При подготовке аналитического документа можно выделить следующие стадии работы (рис. 7-2).

При этом анализ собранной информации включает следующие компоненты: построение гипотезы, выявление причинно-следственных связей, определение скрытых параметров информации – тенденций, закономерностей, факторов, угроз, рисков, прогнозов и формулирование ключевых проблем.

Можно привести перечень стандартных вопросов к содержанию аналитического документа.

1. Какую цель, приоритетную для организации, авторы документа предлагают?

2. Срок достижения цели?

3. В чём состоит результат достижения цели? Какие показатели указывают на достижение цели?

4. Каким образом авторы предлагает достигать цель (способ достижения)?

5. Кто сможет обеспечить достижение цели (исполнители)?

6. Кто и каким образом будет оценивать степень приближения к цели в процессе её достижения (возможность объективного контроля приближения к цели)?

7. Материально-финансовые, кадровые и другие требуемые ресурсы для достижения цели?

8. В чём новизна предложения авторов документа (в постановке задачи, в способе её достижения)?

9. Какие значительные положительные последствия возникнут в результате достижения цели?

10. Какие отрицательные последствия получатся в результате достижения цели?

Рис. 7-2. Основные стадии подготовки аналитического документа

Необходимо отметить, что, несмотря на предложенный выше типовой алгоритм создания аналитического документа, который приводится лишь с целью общей ориентации в логике подачи материала, в аналитической работе никаких шаблонов быть не должно. Со времён Платона и Аристотеля выдающиеся умы Древней Греции создавали аналитические продукты, служившие в том числе и сугубо прагматическим политическим целям, хотя и создавались преимущественно в форме речей. Что бросается в глаза непредвзятому аналитику – у них нет «единого основания», один продукт не вытекает из другого, это штучная работа, они некомпилятивны и некомбинаторны. Об этом я уже говорил выше, касаясь метода Порфирия. Конечно, понятие аналитического продукта шире, чем просто аналитический документ.

В целях иллюстрации можно привести следующий пример. Если, допустим, какая-то страна третьего мира захочет модернизировать производство советского переносного зенитного комплекса (ПЗРК) «Игла» из 9 К 38 в новую модификацию 9 К 338, это вовсе не означает, что достаточно привезти сотни станков, механиков, инженеров, технологов, хотя конечно всё это необходимо, и топ-специалисты просто перенастроят их функции. Электронику настраивают не гаечным ключом, на коленках, это не комбинаторика и не сборка из кубиков. Суть программы модернизации ПЗРК «Игла», если её рассматривать как аналитический продукт, который разрабатывают несколько сот высокоспециализированных уникальных специалистов в течение тысяч рабочих часов по наводке, доводке, перенацеливанию функций, состоит в придании новых функций прежним и существующим агрегатам, перестройке их работы в принципиально иное качество. При этом, хотя все пользуются примерно одинаковыми компьютерами («железом»), как музыкант скрипкой, однако профессионал исполняет функции, достигая такой степени сложности работы, о существовании которых профан может и не подозревать, а суперпрофессионал (хакер или контролёр отдела «К» на принципиально том же оборудовании может уничтожить, затормозить, исказить, поставить под (невидимый) информационный контроль работу профессионала, выведя таким образом информационный продукт из строя.