Хватая ртом воздух, Маркел ухватился за стол. Кое-как поднялся.

Достал из кармана огниво. Трясущиеся руки не с первого и не со второго раза высекли искру. Наконец загорелась свеча.

Огонек был слабый, но после кромешной тьмы комната показалась совсем светлой.

На полу, в луже крови, раскинув руки, лежал человек, которого Маркел за свою жизнь чаще видал во сне, чем наяву.

Повязка слетела с головы. Один глаз не мигая смотрел вверх, вместо другого чернела дыра.

Хорошенько примерившись, Трехглазый рубанул еще раз, последний.

Тяжелый шар, крутясь, откатился в сторону.

– Ну всё. – Маркел утер рукавом пот. – Изыди, Сатана. Теперь не воскреснешь…

Суббота

Божий промысел

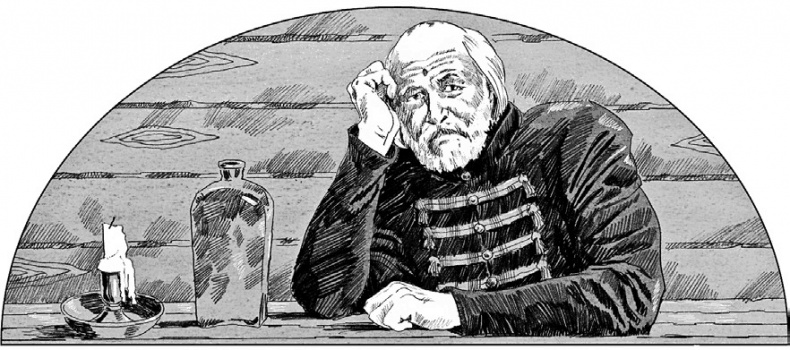

Разлепив тяжелое веко и увидев близко гладкую деревянную поверхность, а на ней хлебные крошки, Трехглазый не сразу понял, что это. Сообразил лишь, что спал и видел какой-то плохой сон. А проснулся, наверно, из-за того, что жена позвала.

Сипло крикнул:

– Катерина! Катя! Принести что?

Никакого ответа. Видно, показалось.

Вспомнилось, про что был дурной сон. Будто жена отмучилась, померла и ее зарывают в землю. От этой жути и пробудился.

И только через минуту, окончательно придя в себя, Маркел схватился за ноющие виски, застонал.

Не сон это был. Катерина вправду померла. Вчера схоронили. Были поминки, он пил горькое вино. И после тоже пил, уже один. Пьяный, плакал и разговаривал с иконой Спасителя. Пошто-де оставил одиночествовать на пороге старости? Пошто сделал хлеб мой горьким, а дни бесприютными? В чем Твой на меня промысел? Пошто лишил жены, перед которой я, грешный, был много виноват и которой думал хоть на закате лет отплатить за доброе добрым?

Так и уснул за столом.

Хорошая была жена. Это он был плохой, а жена хорошая. Почти четверть века вместе прожили, а толком ни разу не поговорили. И теперь уж не поговорят. Так и ушла Катерина неразгаданной загадкой. Не оттого неразгаданной, что он тщился, да не хватило ума, – а оттого, что и не пытался. Почему иногда заставал ее плачущей? Кого она во сне звала «милый, милый»? Может, и не мужа, а кого-то другого, из прошлого…

Пусто стало в доме. Навсегда.

Сын Аникей далеко, на краю света, в Якутской земле – если жив еще, береги его Господь. Рано ушел на службу, и на такую, словно хотел быть подальше от родительского дома. Знать, неуютно ему здесь было. Свидимся ли? Полтора года нет вестей. Там, в Сибири, рассказывают, сильный человек распрямляется и становится себя больше, слабый же уменьшается и скукоживается. И кто скукожился – те все гибнут. Однако и сильные не все выживают, потому что мир там дик, звери злы, а люди того злее. Зато уж кто уцелеет – ничем его потом не возьмешь. Ох, Аникеюшка, дай тебе Бог силы…

Встал, всё держась за голову. Задел ендову, опрокинулась, из нее пролилось поминальное вино. Пускай. Миронка с Палашкой потом приберут.

Слуг в доме Маркел не терпел. С чужими жить – это надо с детства иметь привычку. Потому для дворни на дальнем конце сада поставлены две избенки: в одной сенной мужик с женой-горничной, в другой – конюх, он же истопник, с женой-кухаркой. Маркел у них не бывал, и они без зова к хозяевам ходить не приучены.

В доме у Трехглазых и раньше-то разговаривали нечасто, а теперь вовсе будет молчание. Разве что сам с собой забеседуешь, одичав от бобыльства.

Утро было совсем еще раннее, за окном только начинало сереть, но сидеть в четырех стенах показалось Маркелу невмоготу. Что тут делать? Ходить да выть? Иль снова налиться вином? Лучше уж быть в приказе.

Он оделся, вышел на крыльцо, вдохнул зябкую сырость. Со стрехи капало, снег остался только вдоль забора, весь почерневший.

За что все любят весну? Уродливо, грязно, по городу ни пройти, ни проехать. Ночью скользко, на улицах наледь. Днем, когда пригреет солнце, трясина. Вот как до приказа добираться?

Вчера на кладбище ехали в санях, а ныне уже не по чему, снега почти нет. От скрежета полозьев по земле бедная голова, и так больная, пойдет трещинами. Верхом отправиться? Лужи за ночь льдом прихватило. Копыта у коня разъедутся – сверзнешься, шею себе свернешь. Раньше пошел бы на своих двоих, но одна из них хромая. И нечинно приказному дьяку пешеходить, только себя ронять.

Держась за перила, Трехглазый спутился по ступеням. По двору шел, приволакивал негнущуюся ногу, опирался на костыль. Костыль был богатый, красного дерева, подарен подьячими, вскладчину, на шестидесятый день ангела. Там малый серебряный щиток, на нем две буквы: МТ. Читается «Мыслете Твердо», а в то ж время начальные литеры дьякова имени – изрядно придумано.

Вон она какая, судьба. Как круговорот солнца. На заходе лет вернула туда же, где начинал – в Земской приказ. Когда-то Маркел был здесь ярыжкой, ныне же стал из первых начальных людей. Есть, правда, судья Прокопий Елизаров, бывший соликамский воевода, а у судьи товарищем Семен Ларионов, но у них свои дела, у Трехглазого – свои. Никто кроме него в них не разбирается, да никто и не лезет.

Должность у Маркела называлась «дьяк городского от воров и злых умышленников обережения». На нем вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск преступлений – великая ответственность, великая забота. Но по заботе и честь.

Оклад вровень с товарищем судьи, сто пятьдесят рублей годовых, да с разъездными, да с конскими, да с казенными дровами. Были и поместья, пожалованные в разное время от государя – деревенька на тридцать семь душ, другая на двадцать, третья на пятнадцать. Одному столько корма и не надо. Жрать в два брюха и пить в три горла не станешь, а годы такие, что пора думать о вечном.

Маркел любил в разговоре и сам с собой посетовать на старость – скоро сравняется шестьдесят два. Лицо в морщинах, башка где не плешивая, там седая, но вообще-то жаловаться грех: плотью крепок, зубы все на месте, и в бороде ни одного белого волоска. Много еще оставалось в теле жизни, думать о вечном оно пока не хотело.

Под крыльцом висело било – вызывать слуг, а то через сад не доорешься. Трехглазый ударил два раза, чтобы прибежал Данила.

Гуд раскатился по двору, напомнив, как вчера скорбел по Катерине церковный колокол. Маркел опять поплакал, но немножко – из-за дома, топая валенками, уже несся конюх.

Порешил так: идти пешком, коня вести в поводу. Из седла не сверзнешься, и есть за что подержаться, а прохожим по одеже и куньей шапке, по хорошей сбруе видно, что важный человек вздумал размять ноги. Получится медленно, так ведь и спешить некуда.