Софья. Тревожно стало… И не виделись почти, как ты из похода вернулся. Только во дворце, при чужих. Вот и решила наведаться нашим тайным ходом. На тебя опять напали?

Василий Голицын. Пустое. У меня теперь вон – охрана. Я вижу, ты моего Аникея взглядом уже посверлила. Ну и как он тебе – гож?

Софья. Будет негож – в прах сотру… Свет мой, радость моя, Васенька! Как же я боялась, пока ты в походе был! А давеча, во дворце, мучилась, что вижу тебя, но не могу при всех обнять, поцеловать!

Страстно его целует.

Василий Голицын. Я тебе про крымские дела еще не всё рассказал. Там есть материи, о которых боярам знать незачем. Думал, будем с тобой наедине…

Софья (прерывает его поцелуями). Потом про дела, потом…

Василий Голицын машет рукой Трехглазову: уйди! Тот отворачивается лицом к стене, но не уходит.

Василий Голицын. Когда мы вот так, вместе, я чувствую себя Платоновым андрогином, о две головы и четыре руки, могучим и неуязвимым, которому завидуют боги…

Софья (со счастливым смехом). Нет, Вася, мы не греки, мы русские. Мы с тобой – двуглавый орел.

Василий Голицын. Однако двуглавый орел – фигура не русская, а византийская, то есть тоже греческая. Она попала на Русь двести лет назад при государе…

Софья. Ну тебя с твоей ученостью… Помнишь, как ты мне, глупой дурочке, рассказывал про античную и русскую историю? Ах, как ты был хорош! Ах, как я на тебя смотрела! Не думала ни про Фемистокла, ни про Владимира Красно Солнышко, а лишь про одно: отчего мы, царские дочери, такие несчастные? Отчего обречены до смерти девками вековать? На что мне такая злая судьба – родиться в царском тереме? Всё бы отдала, только бы прожить жизнь с Васей, или хоть бы полюбиться с ним… Ничего бы не устрашилась! Да на что я ему, уродина, такому красивому, умному, ученому? Нет, правда, как ты меня полюбил? Ведь я дурнуха, в зеркало глядеться тошно.

Василий Голицын. Ты лучшая и прекраснейшая на свете. Я смотрю на тебя и вижу сияние. На Руси подобных тебе женщин не бывало со времен равноапостольной княгини Ольги. О тебе будут писать трактаты и слагать поэмы. Женщина, правящая страной, где женщин держат взаперти, где им не дают рта раскрыть. Государыня, при которой Россия повернется от тьмы к свету. Я не знаю, откуда в тебе столько смелости. Это тайна, перед которой я немею…

Софья. Какая тайна? Смелость моя, во-первых, от страха. Страха состариться на девичьей половине среди бабок, шутих и юродивых. А во-вторых, от любви. Ради того, чтоб быть с тобою, я на всё пойду. Да только мало во мне смелости. Если б я была по-настоящему смелой, я бы не таилась, а вышла за тебя замуж. Каждый день и каждую ночь были бы вместе…

Василий Голицын. Да разве можно? Я всего только Голицын, а ты царской крови.

Софья. Твой род и древнее, и выше. Вы – от великого Гедимина, а мой дед Михаил, сказывают, Самозванцу за столом прислуживал. Да и ляд бы с ней, с кровью… Ничего, дай срок. Исполним всё замысленное, и ничто нам не преграда. Ты державу поднимешь, тем и возвысишься. Тогда поженимся – никто слова не скажет. А скажет – пожалеет… Я нынче еще и за этим пришла. Пора тебе выше подняться. Завтра ступай к царям. Они будут тебя за Крымский поход награждать. Я подготовила от их имени указ, чтобы тебя пожаловали великой честью. Будешь отныне именоваться не оберегателем, а правителем, как в свое время Годунов.

Василий Голицын. Правителем? Не дерзко ли, при живых царях?

Софья. Какие они цари? Один дуренок, второй куренок. (Обнимает князя, целует.)…Давай забудем обо всем, хоть на малое время. Пойдем, милый. Будем только ты и я, а боле никого.

Тянет его за собой. Уходят, обнявшись. Сзади тенью следует Трехглазов.

Картина четвертая

В тронной зале

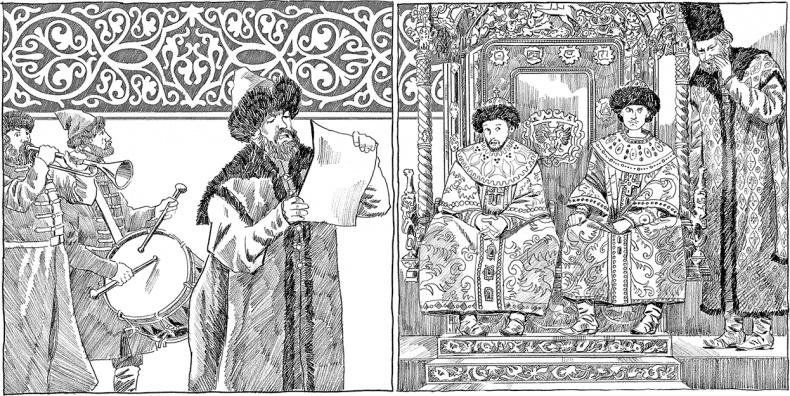

Из-за еще закрытого занавеса раздается торжественно-помпезная музыка: трубы, литавры, барабан. Потом стройный вопль множества голосов: «Слава государям! Слава России!»

Голос дьяка (медленно и монотонно читает). «…За твою к нам многую и радетельную службу, что такие свирепые и исконные креста святаго и всего христианства неприятели твоею службою никогда не слыхано от наших царских ратей поражены и отложа свою обычную свирепую дерзость, приидоша в отчаяние и в ужас…»

Занавес раздвигается. Старинный текст постепенно вытесняется «переводом».

На двух престолах, рядом, сидят в одинаковых парадных облачениях царь Иван и царь Петр. У Ивана жидкая бородка, приоткрытый рот. Петр тощ и очень юн. На обоих царские одежды смотрятся нелепо.

Сбоку и сзади от Петра стоит Борис Голицын. У кулис в почтительной позе – Василий Голицын, он в золоченых доспехах. С противоположной стороны – дьяк с указом в руках.

Дьяк. «…Не поддаваясь на провокации неприятеля, ты, князь-оберегатель, не дал себя вовлечь в затяжные бои и тем избежал ненужных потерь. Устрашенное выдержкой нашей доблестной армии, ханское войско в бессильной злобе отступало до самого Перекопа».

Дьяк поворачивается к кулисам, подает знак. Луженые глотки снова орут: «Слава государям! Слава России!»

Дьяк. «А мая двадцатого числа ты, главнокомандующий, подошел к Перекопу, увидел, что тот сильно укреплен, и мудро повелел встать лагерем, дабы не губить христианские души в напрасном кровопролитии, чего, несомненно, ожидали коварные нехристи, заготовившие множество боеприпасов, вырывшие ямы с кольями и заложившие пороховые мины с намерением взорвать их, если бы русское воинство, возглавляй его менее мудрый командир, опрометчиво пошло бы на штурм, тем самым угодив в ловушку, которую…»

Запутывается в придаточных и машет хору – тот снова кричит «Слава государям! Слава России!»

Пока дьяк пробирается через текст грамоты, цари, соскучившись, оживают. Сначала во весь рот зевает Иван. Петр пихает его локтем. Иван испуганно оглядывается на брата. Съеживается, сидит смирно. Но тут начинает ерзать непоседливый Петр. К нему наклоняется Борис Голицын, шепчет на ухо. Петр распрямляется.

Дьяк. «…Которую православное воинство счастливо избежало благодаря твоему, князь-оберегатель, осторожному предвидению».

Иван вертит головой. Ловит муху. Рассматривает ее с большим интересом. Сует в рот. Выплевывает, плаксиво морщится. Петр опять толкает его в бок.

Дьяк. «Нависнув над воротами Крыма грозной тучей, наша славная армия заставила хана и безбожных татар трепетать от ужаса. Они стали униженно и смиренно просить о мире, клянясь никогда больше не досаждать русским землям грабительскими набегами».