– Да, так уж оно бывает, что большие надежды сопровождаются определенным разочарованием. Цензура в СССР, конечно, продолжала действовать, так что о восстании в Венгрии до нас доходили лишь весьма искаженные и отрывочные сведения. Но ключевым событием для нас стало то, что изменилась атмосфера.

Людмила Алексеева в 13 лет. Москва, 1940 год

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

– В каком смысле?

– Люди просто стали общаться и ходить к друг к другу в гости. При Сталине все боялись друг друга, круг тем для общения был очень ограниченным, их обсуждали только с ближайшими родственниками или друзьями, проверенными годами. Страх, слежка и доносительство были вездесущи, и чем меньше люди знали друг о друге – в том числе и о своих близких, – тем было лучше. Например, многие из нас до сих пор не знают историю собственной семьи. Родители не рассказывали ее детям, чтобы не навредить им. Твой дедушка был купцом, фабрикантом… не приведи Господь! Родители думали, что будет лучше, если дети этого не узнают, а иначе им пришлось бы писать об этом в анкетах, которые сломают им карьеру и жизнь. Я, например, до сих пор ничего не знаю о некоторых своих предках. Кое-что я смутно слышала о дедушке с материнской стороны, а с отцовской – совсем ничего. Короче говоря, родители об этом молчали, наверное, там было что-то такое, что могло бы мне навредить. И это было обычное дело.

Тем не менее при хрущевской «оттепели» годами копившаяся потребность общения вырвалась на поверхность.

– Каким образом?

– В виде встреч и общения, что раньше было небезопасно. До 1956 года на день рождения приглашали двоих-троих самых близких людей и больше никого. Теперь вдруг начали устраивать большие праздники. Каждый день мы проводили в гостях, но при этом не столько пили и танцевали, сколько разговаривали. И это касается далеко не только интеллектуальных кругов, жажда нормального человеческого общения была огромной.

Иногда это совершенно выматывало. Я, собственно, даже и не знаю, откуда у меня брались на это силы. Я работала, у меня было двое маленьких детей. Придя с работы, я быстро делала все необходимые дела, купала и укладывала спать детей, готовила ужин и в десять-одиннадцать часов вечера шла встречаться с людьми, чтобы вернуться в три часа утра и в семь пойти на работу. Это было тяжело, но иначе я не могла, потому что это доставляло мне радость.

Это проявлялось и в политике. Доклад о сталинских преступлениях, который Хрущев произнес на XX съезде КПСС в 1956 году, сначала был секретным. О нем нельзя было говорить, его содержание должны были знать только делегаты съезда и партийные шишки. Но постепенно его стали читать на партийных, комсомольских и других собраниях. Тогда я уже была в партии, училась в аспирантуре Московского университета. Речь Хрущева прочитали нам на партсобрании, предупредив, что записывать ничего нельзя, можно только слушать. Чтение продолжалось четыре часа, потом мы вышли на улицы Москвы и попытались как-то это переварить. Меня провожал один сокурсник, с которым мы проучились вместе три года. Мы не были друзьями, просто коллегами по аспирантуре. В университете он немного отставал в учебе, у него были проблемы с диссертацией, и я иногда ему помогала.

Людмила Алексеева с подругой Адой Никольской. Конец 1950-х годов

(Из личного архива Л.М. Алексеевой)

Он предложил где-нибудь посидеть. Ни ресторанов, ни кафе у нас тогда не было, но существовали пельменные. Мы выбрали одну из них, сели за столик, и он мне ни с того ни с сего начал рассказывать, что раньше работал прокурором и отправлял людей в лагеря на долгие годы. Из-за этого он начал пить и пошел в аспирантуру, чтобы освободиться от прошлого.

Подобные случаи были характерны для «оттепели». Ты выходишь с партсобрания, а кто-то почти незнакомый признается тебе в своем ужасном прошлом. Люди начали рассказывать свои истории и говорить о том, что до сих пор скрывали от остальных из чувства страха. Это была своеобразная терапия, очень несовершенная и медленная, но, несмотря на это, единственно возможная в условиях сохранявшейся тотальной цензуры.

– Приблизительно так зарождалось и диссидентское движение 1960-х годов?

– Да, приблизительно в это время начал появляться первый самиздат. Люди сели за пишущие машинки и начали писать на запрещенные темы, раздавать напечатанное другим и распространять в группах, где они начали собираться и говорить о политике. Потом они стали объединяться и организовывать первые акции. Этот перелом был вызван судебным процессом против писателей Синявского и Даниэля. В связи с этим делом прошла первая правозащитная демонстрация – 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади под лозунгом «Уважайте советскую конституцию! Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем». Впервые люди апеллировали к конституции и к праву. Прежде они взывали к справедливости вообще, к добру и тому подобным неопределенным идеалам.

Демонстрация представляла собой настоящий прорыв, для того времени это было нечто неслыханное. Я предложила объявить этот день Днем зарождения движения в защиту прав человека в Советском Союзе, и большинство людей меня поддержало. Конечно, оно возникло не само по себе. Советскому обществу, задавленному и атомизированному сталинской эпохой, потребовалось целых двенадцать лет после смерти тирана – и десять лет после XX съезда КПСС, – чтобы решиться на что-то подобное. Но, как я уже сказала, джинн вырвался из бутылки, и пути назад не было.

– В какой мере тогдашние советские диссиденты возражали против коммунистического строя? Вы хотели осторожно реформировать его или со временем совершенно ликвидировать тоталитарный режим?

– Вы слишком забегаете вперед, ведь надо учитывать тогдашнюю эпоху и, главное, контекст, в котором мы выросли. Большинство людей, которых я знала и встречала на разнообразнейших встречах, – а их было действительно много, потому что я старалась ходить повсюду, куда только было возможно, – были социалистами. Коммунистами, если хотите. Мы выросли в этой системе, и в отличие от других стран Варшавского договора мы жили в ней с 1917 года. Ее застали наши дедушки и бабушки, родители, а мы были третьим поколением. Мы знали только социализм, который должен был привести к коммунизму. А в теории его принципы, пока не подвергнутся испытанию на практике, невероятно притягательны и кажутся благородными и справедливыми: все, включая богатых, должны трудиться, жить в материальном достатке и в более или менее равных условиях. Кто бы с этим не согласился?

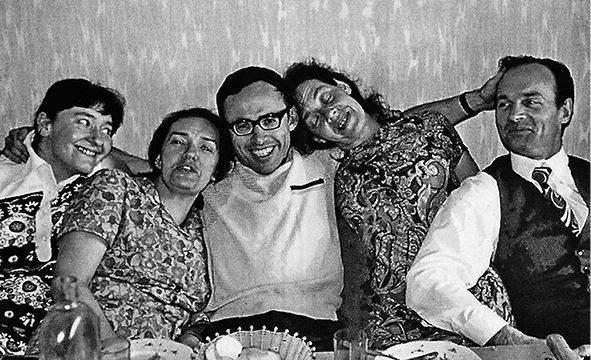

Московские диссиденты: слева направо – Елена Рутман, Людмила Алексеева, Роман Рутман

[200] , Лариса Богораз, Анатолий Марченко. Москва, 1967 – 1968 годы