– Я тоже до той нашей в августе 1968-го на демонстрации не ходила. Но тогда я почувствовала, что не могу иначе. У людей могут быть разные причины присоединиться или не присоединиться. Страх, между прочим, – это совершенно законная и серьезная причина, чтобы что-то не сделать, а в тогдашнем Советском Союзе это было обычно – страх за семью, за детей…

Предел у каждого свой. Кто-то протестовал на собрании на работе, кто-то воздержался от голосования, что само по себе требовало в те времена мужества, потому что за это часто выгоняли с работы. Короче, не у каждого есть силы на официальные протесты. Нужно учитывать, что размах репрессий в Советском Союзе был огромен, его трудно сравнивать с любой страной Восточного блока – за исключением, может быть, Болгарии. Люди боялись. Существовала, конечно, группа людей, все еще искренне веривших в режим или просто делавших карьеру. Возможно, их было большинство. Но не нужно их за это осуждать. Собственно, нам никого не следует осуждать.

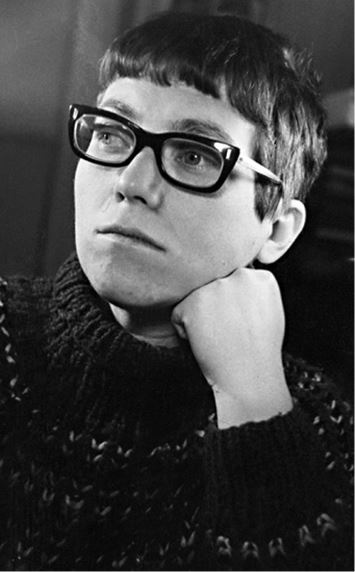

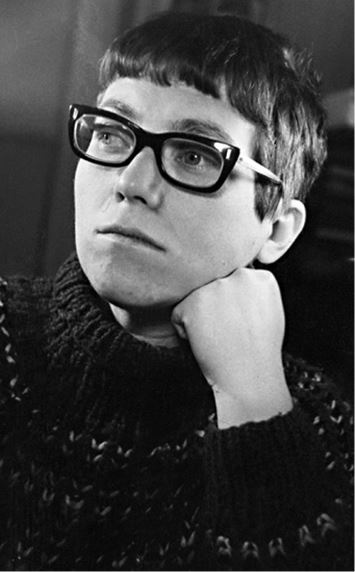

Наталья Горбаневская, вторая половина 1960-х годов

(Из личного архива Н.Е. Горбаневской)

– В середине 1960-х годов вы включились в самиздат, стояли у истоков диссидентской «Хроники текущих событий». Как именно это произошло?

– В то время в советском самиздате появилось столько информации, что «Хроника», собственно, сама потребовала своего возникновения. Это было свидетельство о политических процессах, лагерях и самых разных несправедливых преследованиях. Появился также ряд писем протеста, особенно после процесса над Даниэлем и Синявским или над Иосифом Бродским. Люди их писали и начинали между собой общаться. Все осознавали, что хорошо бы иметь некий самиздатовский сборник или время от времени выходящее издание. Самой компетентной тут была Лариса Богораз, но она все время занималась помощью политзаключенным и их семьям и при этом, конечно, еще и на работу ходила. А я тогда была в декретном отпуске, собиралась скоро рожать, так что время у меня было. Поэтому я посоветовалась с друзьями: Юликом Кимом, его женой Ирой Якир

[210], с Павлом Литвиновым и Ильей Габаем –

[211] и они меня поддержали; как корректора и редактора они меня уже знали. Вот так в середине 1960-х годов это все и возникло.

– «Хроника» была скорее попыткой задокументировать политические процессы для будущего – или же она имела практическое значение?

– Думаю, что практическое значение тоже. Я сужу по собственному опыту, когда в 1969 – 1972 годах я была в заключении. Меня возили в Бутырку, потом на психиатрическое обследование в Институт Сербского, потом обратно в Бутырку, оттуда в психиатрическую больницу в Казани и так далее. Я знала, что в «Хронике» все это отражено. Хотя я и не предполагала, сколько она может в себя вместить (например, я не догадывалась, что там появится почти полная запись суда надо мной), но мне было ясно, что обо мне знают и пишут. И мне это очень помогло.

– А как чисто технически возникала «Хроника»? К примеру, вы упомянули о записи суда над вами: советские-то органы вам ее не предоставили…

– Конечно, не предоставили. Это все получалось благодаря смелости и самоотверженности конкретных людей. Меня в суде представляла адвокат Софья Каллистратова

[212], замечательная женщина, одна из тех, кто обеспечивал нам самую необходимую юридическую защиту. Она мне сказала

[213], что на суд пришел один из коллег-диссидентов, Валерий Чалидзе

[214], так он все время просидел, держа руки на коленях (как было приказано), а когда вернулся домой, все по памяти быстро записал на машинке. Иногда удавалось делать записи, когда в суде было шумно и милиция не успевала за всеми уследить. Например, во время суда над моими товарищами – демонстрантами с Красной площади – многие люди делали записи, а потом перепечатывали их и посылали в «Хронику». В этом смысле наш секретный проект быстро и прочно объединял людей и создавал естественную базу для последующего гражданского общества.

– Но «Хроника» была, конечно, для советского режима как кость в горле.

– За работу над «Хроникой» сажали в тюрьму, хотя чаще это было в сочетании с чем-нибудь еще. Однако участие в самиздате фигурировало в большинстве приговоров тогдашним политзаключенным. Уголовно наказуемым было не хранение, а распространение

[215], что, конечно, режим, умел «обеспечивать». Но, несмотря на это, нашлось немало смельчаков, которые сохранили «Хронику» в живых и после моего ареста. Сначала она выходила анонимно, от меня на допросах ни одного имени сотрудников не узнали, так что работа потихоньку продолжалась. Проект имел огромное значение, «Хроника» добиралась до всех регионов СССР, люди читали ее, перепечатывали и посылали дальше. Сложилась такая традиция: я тебе дам один экземпляр, ты его перепечатай через копирку, оригинал с одной копией верни мне, а остальные можешь раздать. Вот так это и работало.