Через три дня после похорон жены отец отвёз Габи в детский дом. Женщины из нашего села одобряли этот поступок: «Ну как мужчина один управится с ребёнком?!» Зато не согласился с этим и бушевал наш третий класс, где училась Габи. Мы решили, что, хоть он и раненый офицер с орденами, всё равно негодяй, дрянь и фашист. Что мы и высказывали ему, встречаясь на улице, и плевали вслед, стараясь попасть на начищенные сапоги. Он пожаловался директору школы, что третий класс травит боевого офицера.

Сначала нас ругал пионервожатый, потом наша учительница. Мы соглашались, что так делать нельзя, но стояли на том, что он всё-таки гад. Тогда созвали родительское собрание. Родители сидели за партами, а мы стояли вдоль стен. Нас опять ругали — уже и родители. Заступилась за нас моя мама. Она напомнила, какой шок испытал посёлок, увидев на телеге две практически раздетые фигурки, как все собирали для них одежду, как их всем миром подкармливали, потому что отец письма писал, а аттестата для получения продуктов, полагавшегося семье офицера, не прислал. И, наконец, сделал дочку сиротой, отправив её в детдом. Может быть, он и хорошо воевал, но в обычной жизни — струсил, испугался ответственности.

— По сути, его поступок — подлость, — сказала мама. — Дети почувствовали это раньше нас, взрослых.

Нас отпустили, не исключив из школы. Но для мамы её выступление даром не прошло. Через несколько дней приехала из районо

[19] в школу комиссия. Побывали у мамы на уроке химии. Тема урока была «Окись углерода». Уволили маму с формулировкой «За отсутствие пафоса социалистической действительности на уроке химии».

Мама так и не поняла, какая связь между социалистической действительностью и угарным газом. Тем не менее комнату нужно было освобождать и уезжать из Чалдовара.

XV. Манасчи

Куда ехать и на что жить?

Что ж, не впервой. Наняли арбу, погрузили вещи, привязали к арбе корову и поехали в «Эфиронос». Может быть, кто-то из старых знакомых приютит нас на время?

Приютили нас на верхнем участке, где мы с мамой жили раньше, пока я не пошла в школу. Корову нашу всё те же Купрановы поставили в хлев к своей. Нас со всем скарбом поселили в пустом сарайчике, поскольку свободных комнат в бараке не было.

Учебный год уже заканчивался, и табель с оценками за третий класс я в Чалдоваре получила.

Мы решили, что если за лето маме удастся устроиться на центральной усадьбе или где-то недалеко, то осенью я снова пойду в ту школу, где училась в первом-втором классах. Пока же у меня были каникулы. Мама ходила по разным организациям района и искала работу, а на пропитание зарабатывала шитьём. Она умела по снятой мерке сделать выкройку, подогнать по фигуре и сметать платье, блузку или сарафан. Швейной машинки не было, шили на руках. Я помогала маме шить. Лет с четырёх меня учили сначала делать аккуратные маленькие стежки, потом Уляша учила вышивать, потом — штопать чулки. В августе 1942 года мне должно было исполниться уже одиннадцать лет, и я, конечно, хорошо владела иголкой. Мама всегда много работала, поэтому чинить и штопать нашу одежду давно было моей обязанностью.

Выгнав Козявку в стадо, мама уходила. Возвращалась к вечеру и приносила то лепёшку, то несколько печёных свёкол, то ещё что-нибудь съестное. Она сходила в райсобес, предъявила справку об инвалидности, и сейчас, до тех пор, пока не было работы, ей как инвалиду полагалась маленькая пенсия. Всё-таки какие-то деньги.

Тем не менее мама не прекращала поисков, а я мучительно думала, как бы помочь, где бы, чем бы заработать. Ходить по сёлам и просить милостыню было стыдно — мы ведь ещё не умираем с голоду. А что ещё я могу? И вспомнила. Когда мы уезжали в Чалдовар, где по-киргизски никто не говорил, мама, чтобы не забыть язык, купила несколько книг на киргизском, в том числе изданный впервые «Манас».

Впервые я слышала манасчи, ещё толком не зная киргизского, а потом слушала не один раз, стараясь всё понять. Мелодию запомнила. Ну а слова «Манаса» можно выучить по книжке — и я уже манасчи.

Я долго готовилась.

И вот мама ушла искать работу, а я, взяв книжку (слова-то знаю, но на всякий случай!), отправилась в киргизский колхоз Каптал-Арык — километров десять в сторону гор.

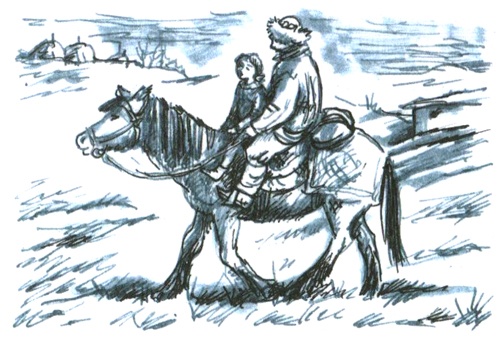

Часть пути я проехала на арбе, направлявшейся, на верхний участок. К обеду я вошла в кишлак. Вдоль улицы — одни высокие глиняные заборы — дувалы, домов не видно, людей — тоже. Мимо меня едет верхом киргиз. Я громко спрашиваю: «Ата, айту гайда мьнда контора?» (Отец, скажи, где здесь контора?) А в ответ: «Кант Бала, какая же ты большая стала!» — и подхватывает меня к себе в седло. Батюшки мои — Сосонбай, глава того рода киргизов, что жили на верхнем посёлке! Это с его лёгкой руки все киргизы звали меня «кант бала». Именно Сосонбай ещё на верхнем участке сразу после нашего приезда сказал маме: «За дочку не бойся, каждая юрта ей нянькой будет. Пусть ходит где хочет, её никто никогда не обидит». Пока мы ехали, я рассказала ему, что мы вернулись в «Эфиронос», что мама сейчас без работы, а я хотела бы спеть людям «Манас».

Сосонбай привёз меня в контору, там было несколько мужчин. Он меня представил: «Это Кант Бала, я давно её знаю. Сейчас это молодой манасчи. Пойдёмте напротив, послушаем».

Напротив была чайхана. Там сидели старики, пили чай и разговаривали. Мне сказали, что я должна спеть первую часть «Манаса» старикам и работникам конторы, и они решат, можно ли мне петь для народа.

У меня задрожали коленки: ничего себе экзамен! Первая часть, самая маленькая, поётся часа полтора. А вдруг охрипну, а вдруг им не понравится? Сосонбай погладил меня по голове и шепнул: «Не бойся, никто тебя не обидит». Вошли в чайхану. Поздоровались. Самый старый аксакал, обращаясь к Сосонбаю, спросил: «Какая помощь от нас нужна, председатель?»

— Послушайте, уважаемые, этого маленького манасчи. По-моему, он хорошо поёт, — и вытолкнул меня вперёд.

Я поклонилась старикам и сказала слова, которые заранее готовила:

— Простите меня, уважаемые аксакалы. Настоящих манасчи я слышала четыре года назад. А слова выучила вот по этой книге. Послушайте меня и скажите, всё ли правильно.

Руки и ноги мои дрожали, но я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы не задрожал голос, и на одном выдохе пропела первую фразу. Глянула на Сосонбая — одобрительно улыбается. Вторая фраза далась чуть легче. Я закрыла глаза, чтобы не испугаться сразу, если вдруг встречусь со строгим взглядом незнакомого слушателя, и постаралась думать только о Манасе, о его подвигах и красивых словах, рассказывающих о них. Несложная мелодия сама вела за собой. Слова вспоминались, будто всегда жили во мне. Я пела и уже, кажется, никого не замечала.