Нейрофизиология тревожности. Свой нейрофизиологический анализ тревожности Гельгорн основывает на представлении о том, что при нормальном функционировании антагонистических эрго– и трофотропических систем между ними существует реципрокное и уравновешенное взаимодействие, т. е. нарастание эрготрофической активности сопровождается снижением активности трофотропической и наоборот. Тревожность же является результатом одновременной высокой активности эрго– и трофотропических систем, а также следствием нарушения реципрокности между двумя системами. Доминирует при этом обычно эрготропическая система. Одновременное (конкурирующее) функционирование двух систем предъявляет при этом конфликтные требования к организму. Гельгорн (Gellhorn, 1965) выделяет различные «паттерны тревоги». Во-первых, это возбудимая форма, характеризующаяся беспокойством, гиперактивностью, симпатическими реакциями и преобладанием эрготропической системы. Возможно, это синдром страха-гнева. Во-вторых, тормозная форма, характеризующаяся гипоактивностью, парасимпатическими реакциями и доминированием трофотропической системы. Возможно, это синдром страха-страдания.

Уровень эпинефрина, отношение норэпинефрина и эпинефрина и тревога. Увеличение эпинефрина и сопровождающее его снижение отношения норэпинефрина к эпинефрину связаны со сдвигом в сторону трофотропической системы в эрго-трофотропическом балансе (Gellhorn, 1965). На феноменологическом уровне это состояние возникает при возрастании острого страха или страдания и при снижении гнева или агрессивности.

Фанкенштейн (Funkenstein, 1955) исследовал нормальных испытуемых (студентов) в стрессовой ситуации (в ожидании назначения в интернатуру) и обнаружил, что те, кто испытывал гнев по отношению к другим, дали слабую реакцию на парасимпатомиметический агент, а те, кто испытывал гнев по отношению к себе (были подавлены или были тревожны), дали сильную реакцию. Эти данные подтверждают представление о том, что такие фундаментальные эмоции, как гнев и страх, характеризуются специфическими определенными гормональными и автономными паттернами.

X. Хекхаузен

Тревожность

[14]Общая тревожность

В начале 50-х гг. Тейлор и Спенс в Университете штата Айова разработали метод изучения тревожности, который оказался более плодотворным для исследования мотивации человека, чем другой, связанный с теорией влечения и основанный на экспериментах с животными. Тейлор и Спенс интересовались не столько тревожностью как таковой, сколько проверкой некоторых выводов, следовавших из теоретико-ассоциативной концепции влечения, а именно влиянием силы влечения на научение новым способам поведения. Отправной точкой в их рассуждениях стала халловская теория влечения с такими ее постулатами, как независимость влечения и привычки, энергетизирующее действие влечения и его общий характер. Поскольку, согласно последнему из постулатов, все наличные потребностные и активационные состояния вносят вклад в силу соответствующего влечения (D), при спецификации данного влечения пришлось учитывать и тревожность, тем более что люди, по-видимому, сильно разнятся друг от друга в этом отношении. В соответствии с точкой зрения Миллера и Маурера, тревожность рассматривалась как приобретенное (и с трудом угашаемое) влечение, источником которого служит антиципирующая эмоциональная реакция (re), которая вызывается стимулами, указывающими на какую-либо угрозу.

Для измерения индивидуальных различий и разделения испытуемых по силе тревожности, проявляемой в экспериментальной ситуации, Тейлор (J. A. Taylor, 1953) разработала шкалу проявления тревожности (MAS). Из обширного списка высказываний многостадийного личностного опросника штата Миннесота (MMR) она отобрала такие, которые, по оценкам клинических психологов, были связаны с симптомами хронической реакции страха. Среди них были, например, следующие утверждения: «Я не в состоянии сосредоточиться на одном предмете»; «Через день мне снятся кошмары»; «Даже в прохладные дни я легко потею»; «Меня легко смутить». Хотя разнообразные реакции тревожности невозможно отнести к определенным ситуациям, разработанный опросник при повторных измерениях показал себя как достаточно надежный исследовательский инструмент. В сравнении с нормальными людьми невротически и психотически предрасположенные лица имели отклоняющиеся от нормы высокие показатели. При дальнейших исследованиях, проводившихся главным образом со студентами, сравнивались экстремальные группы людей, выявленные на основе показателей MAS.

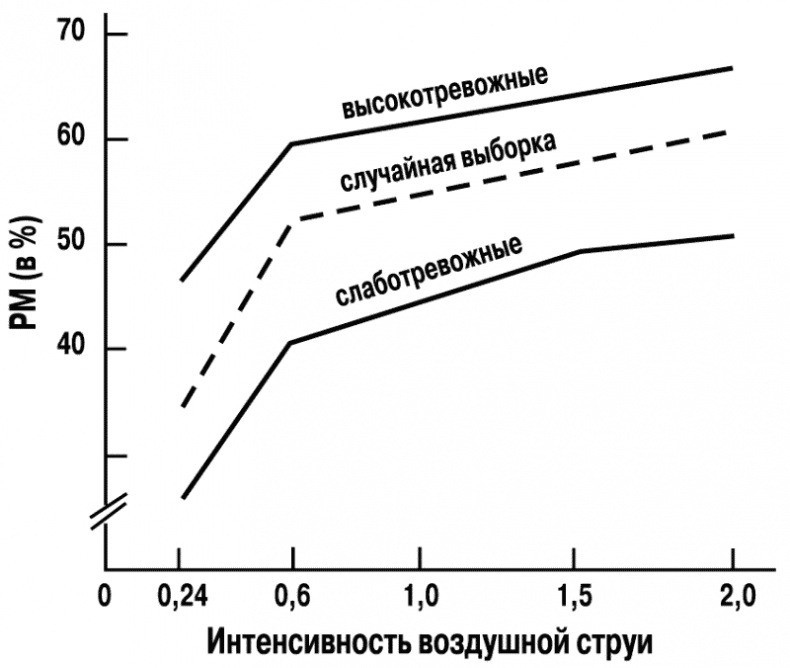

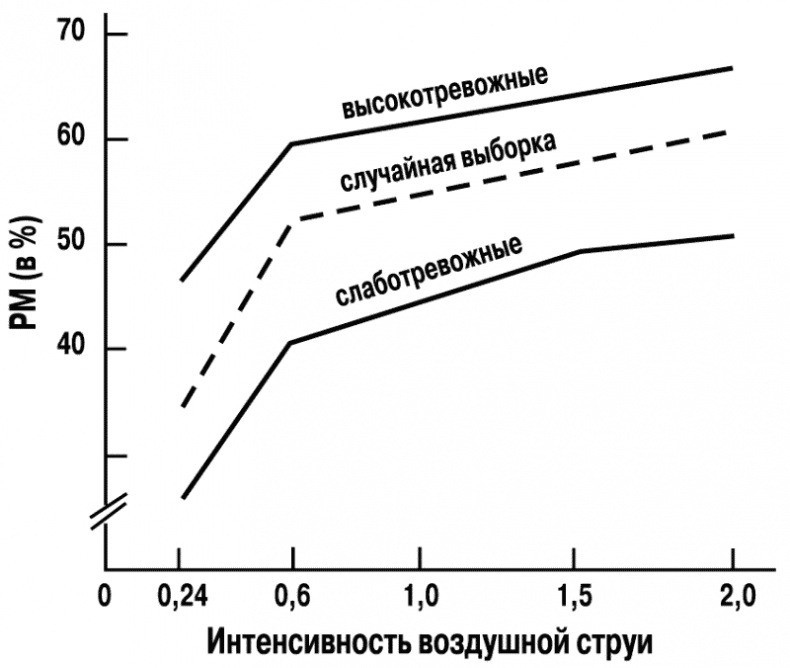

После того как MAS позволил измерить силу влечений, удалось также точнее специфировать привычки. Согласно постулату о мультипликативной связи силы влечения и привычки, влечение будет способствовать научению, если необходимые, или релевантные, привычки уже относительно сильно выражены либо представляют собой слабо конкурирующие друг с другом, нерелевантные привычки. При легких заданиях дело обстоит именно так. При сложных заданиях все обстоит как раз наоборот. Эти задания хотя и активируют совокупность нужных привычек, но или их выраженность по сравнению с нерелевантными мала, или они конкурируют явно друг с другом. В подобных ситуациях научение лучше осуществляется при влечении меньшей силы, т. е. первоначально менее выраженные необходимые привычки быстрее одерживают верх над доминирующими ненужными привычками. Прототипом легкого научения стало условнорефлекторное обусловливание реакции моргания на воздействие воздушной струи вслед за определенным сигнальным раздражителем (J. A. Taylor, 1951). В ряде исследований удалось показать, что у людей с высокими показателями по MAS обусловливание реакции моргания происходит значительно быстрее, чем у испытуемые с низкими показателями (см.: К. W. Spence, 1964; а также рис. 1).

Побуждающее влияние ситуации

Для сравнения эффектов легких и трудных заданий стали использовать различные виды сенсомоторных, вербальных заданий и заданий на решение проблем; особенно часто употреблялась методика парных ассоциаций, позволявшая варьировать и точно дозировать степень трудности задания посредством изменения а) коэффициента ассоциативной связи внутри пары «раздражитель – реакция» и б) сходства словесных реакций внутри подлежащего заучиванию списка. Выполнение заданий подобного рода часто подтверждало предположение о преимуществе тревожных людей при выполнении легких заданий и нетревожных – при выполнении трудных.

Рис. 1. Обусловливание реакции моргания (РМ) у разных выборок испытуемых в зависимости от интенсивности воздушной струи (К. W. Spence, 1958a, р. 135)

Однако имелись и противоречащие результаты. Критические обзоры соответствующих работ (J. G. Sarason, I960; J. Spence, К. W. Spence, 1966; С. D. Spielberger, 1966) показали недостаточность представления о личностной диспозиции «тревожность» только как о гипотетическом конструкте типа «мотив», постоянно и независимо от ситуации влияющем на поведение. Хотя в русле первоначальной концепции показатели MAS рассматривались в качестве устойчивого индикатора силы влечения, довольно скоро пришлось считаться с тем, что определенные характеристики экспериментальной ситуации могут индуцировать более высокие тестовые значения по MAS, в противном случае трудно было объяснить соответствие этих показателей достигнутым результатам. Очевидной стала теоретическая необходимость введения дополнительного мотивационного конструкта – устойчивая диспозициональная «тревожность» должна ситуационно превращаться в актуальное состояние тревожности. В пользу этого свидетельствует тот факт, что под воздействием беспокоящих и угрожающих человеку обстоятельств, таких как стресс, ожидание боли и опасности, угроза самооценке (в случае искусственно созданной ситуации неуспеха или оглашения оценок других участников эксперимента), различия в достижениях между высоко– и слаботревожными людьми проявляются резче и соответствуют гипотетически ожидаемым. Так, результаты, полученные Дэвидсоном, Эндрюсом и Россом (W. Z. Davidson, J. W. Andrews, S. Ross, 1956) с помощью методики занижения достижений показали, что высокотревожные испытуемые эмоционально острее реагируют на сообщение о неудаче или об уменьшении времени, отведенного на выполнение задания. Как Тейлор (J. A. Taylor, 1956), так и Спенс (К. W. Spence, 1958) попытались учесть этот результат, предложив альтернативные гипотезы связи показателей по MAS и силы влечения. Согласно «хронической гипотезе», высокотревожные (по шкале MAS) субъекты должны проявлять тревожность во всех ситуациях и всегда обладать относительно выраженной силой влечения; согласно «реактивной гипотезе», высокотревожные индивиды обладают лишь сильной предрасположенностью к тревожности. Иными словами, они ведут себя как более тревожные только в напряженных и угрожающих ситуациях. Уже при обусловливании моргательного рефлекса удалось показать, что интенсивность воздействующей на глаз воздушной струи или применение легких электроразрядов при ошибочных реакциях улучшает достижение (К. W. Spence, 1958a). Из приведенных на рис. 1 кривых видно, что скорость условно-рефлекторного обусловливания реакции моргания зависит от показателей по шкале MAS и от силы воздушного потока; сама же зависимость имеет характер простой аддитивной связи.