«Коломяжские крестьяне редкие трезвенники, — сообщала одна из газет в конце XIX века. — В течение последних трех-четырех лет все они обстроились домами и дачами и живут, как дай Бог каждому». Чинно и степенно встречали коломяжские жители Рождество и Новый год. А как это происходило, поможет представить сохранившийся подробный рассказ современника о встрече в Коломягах Нового, 1898 года.

Владелица коломяжской усадьбы графиня Орлова-Денисова устроила в помещении земской школы роскошную елку для крестьянских детей. К шести часам вечера, когда крестьяне с детьми уже пришли в школу, из Петербурга прибыли священник, законоучитель местной школы и учительницы.

На елке зажгли праздничные огни, и дети стройно исполнили рождественскую песню и гимн «Боже, царя храни». После этого началась раздача «полезных подарков». Девочки получили от графини большие шерстяные платки и отрезы ситца на платье, а мальчики — вязаные шерстяные рубашки и книги. Кроме того, каждому ребенку при раздаче подарков вручили еще и пакет со сладостями.

Многие дети надели прекрасно сшитые кумачовые рубашки и платьица. Их изготовили девочки старшего класса, которые шили под руководством своей учительницы одежду для бедных детей и сирот. А ткани присылала им владелица имения графиня Орлова-Денисова. Под звуки школьного рояля началась русская пляска и трепак. Дети встали в хоровод и весело плясали вокруг елки. «Несмотря на их школьный возраст и живое веселье, — отмечал современник, — надо были удивляться дисциплине и выдержке этих крестьянских детей. Много способствовали порядку и сами крестьяне, пришедшие помочь учительнице, которая чрезвычайно умело распоряжалась».

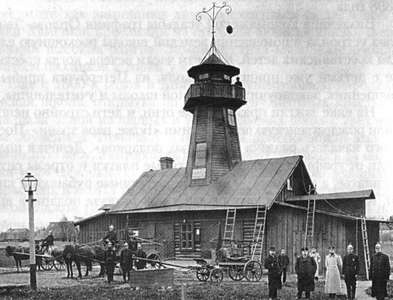

Вскоре после этого праздника, 4 января 1898 года, в Коломягах произошло важное событие — торжественное освящение нового пожарного депо с каланчой, сооруженного С.-Петербургским пригородным пожарным добровольным обществом. Оно располагалось на Земледельческой улице (примерно рядом с нынешним зданием лицея № 597). Постройка обошлась обществу более чем в 5000 рублей. На торжественной церемонии присутствовали председатель общества Н.В. Моисеенко-Великий, члены правления, начальник пожарной команды, представитель удельного ведомства, а также Коломяжская и Удельная пожарные дружины и много публики.

Священник больницы Св. Пантелеймона в Удельной совершил молебствие. Ему помогал хор пожарных. По окончании молебствия и окропления помещений пожарного депо святой водой священник обратился к собравшимся, поблагодарив коломяжское общество за блестящую работу на пожаре в Удельнинской больнице, когда пожарники-дружинники вынесли из церкви всю утварь и все иконы. Затем зачитали приветственные телеграммы, полученные от петербургского градоначальника и от князя Александра Дмитриевича Львова — знаменитого «первого огнеборца России», организатора первой в России частной пожарной дружины.

Коломяжское пожарное депо. Фото начала XX в.

После окончания торжества состоялся товарищеский завтрак в удельнинском общественном клубе, после чего начались танцы. «В восьмом часу вечера гости опять возвратились в Коломяги, в депо, где началось чтение с туманными картинами, — сообщал репортер одной из петербургских газет. — „Басни дедушки Крылова“ вызвали бурю восторгов среди детворы и дружинников. После чтения присутствующими был пропет народный гимн, покрытый восторженным „ура!“. Затем в середину зала была выдвинута роскошная елка, вокруг которой дружинники лихо отплясывали „казачка“ и „русского“. В заключение всем дружинникам были розданы подарки, а дети наделены гостинцами. Все веселились на славу, и удалые песни коломяжских крестьян продолжались до глубокой ночи».

Коломяжский отдел С.-Петербургского пригородного пожарного добровольного общества редко оставался без работы. Бороться с огнем приходилось не только в Коломягах и в ближних окрестностях, но даже и на Гражданке, и в Новой и Старой Деревнях — в тех случаях, когда там не могли управиться собственными силами. Коломяжский отдел был на хорошем счету: не случайно, когда в начале апреля 1912 года группа членов городской противопожарной комиссии провела осмотр пригородных пожарных частей — Лесного, Удельнинского и Коломяжского отделов (каждый из них получал ежегодную субсидию от города в размере 20 000 рублей), — то признала их состояние вполне удовлетворительным.

КОЛОМЯЖСКИЕ СВЯТЫНИ

Настоящими святынями Коломяг, хранителями истории и старинных традиций можно считать часовню Во Имя Св. Благоверного Князя Александра Невского — небесного покровителя Санкт-Петербурга, построенную в 1883 году, и храм Во Имя Великомученика Дмитрия Солунского, появившийся в 1906 году. В ноябре 2006 года в храме торжественно отмечали 100-летний юбилей.

Однако долгое время в Коломягах не было собственного храма, а одной из ближайших православных церквей была Благовещенская в Старой Деревне (современный адрес — Приморский пр., 79), которая «окормляла» всю округу. Здесь коломяжцы венчались, крестили детей, отпевали усопших, а священнослужители церкви приходили в Коломяги для совершения треб. Кроме того, традицией Благовещенской церкви был крестный ход в Преображенье, который направлялся от храма в Коломяги.

Возвели Благовещенскую церковь в 1764—1765 годах в виде ротонды. 12 июня 1803 года храм сгорел от удара молнии, в 1805—1809 годах его восстановили, а почти через сто лет снова подвергли изменениям: в 1900—1901 годах по проекту архитектора В.К. Теплова переделали купол и пристроили красивую колокольню и ризницу.

Приход Благовещенской церкви составляли жители Старой и Новой Деревень и Коломяг. Как отмечается в справочнике-путеводителе «Исторические кладбища Петербурга», для погребения умерших прихожан еще в 1765 году в полуверсте от церкви отвели территорию под кладбище, где, согласно записи в метрической книге, «в сентябрьскую треть» того же 1765 года произвели первые 12 захоронений. Кладбище именовалось приходским, общественным, а в советские время — Крестьянским. К началу XX века оно занимало около трех десятин земли в районе нынешней Дибуновской улицы (первоначально — 5-я линия Новой Деревни).

На этом кладбище хоронили представителей беднейших сословий пригородной «заречной» части Петербурга. Общее число ежегодных захоронений колебалось в XIX веке от 40 до 90 человек, а в начале XX века — от 200 до 300 человек.

«Насколько известно, богатых памятников на этом кладбище не было, — говорится в книге „Исторические кладбища Петербурга“. — На могилах усопших родственники обычно ставили кресты — деревянные или металлические — и зажигали подле них лампадки. В годы Великой Отечественной войны на Крестьянском кладбище хоронили обслуживающий персонал Комендантского аэродрома. В начале 1950-х гг. общественное кладбище было уничтожено в результате застройки Старой и Новой Деревень новыми жилыми кварталами».

Непосредственно при церкви находилось еще одно кладбище, которое обычно именовалось Благовещенским. Оно оформилось на рубеже XVIII—XIX веков и было много богаче предыдущего. Здесь захоранивали знатную публику. Среди погребенных — писатель С.Н. Терпигорев (Атава), правовед И.Е. Андреевский, скрипач и дирижер Н.В. Галкин, актеры П.П. Пронский и Г.Н. Стремлянов. В самом храме располагались семейные усыпальницы владельцев Коломяг — Орловых-Денисовых и Никитиных, а именно: А.П. Никитина (1777—1858), Ф.В. Орлова-Денисова (1802—1865), Е.А. Орловой-Денисовой (рожд. Никитиной; 1817—1898).