Известен и такой любопытный факт: коломяжский садочный двор использовался не только для охотничьих, но и для полицейских целей. Дело в том, что до создания «Российским обществом применения собак к полицейской и сторожевой службе» специального питомника возле вокзала Приморской железной дороги собак приходилось возить на упражнения на коломяжский садочный двор. Четвероногих сыщиков обучали полицейской службе, в том числе отыскивать следы преступника, задерживать его при побеге, оберегать городового от случайного нападения на посту, а также разыскивать и доставлять спрятанные или брошенные преступником вещи.

КОЛОМЯЖСКИЙ ИППОДРОМ

С конца XIX века Коломяги стали известны многим петербуржцам благодаря тому, что рядом в 1892 году устроили ипподром для скачек, называвшийся Коломяжским, а иногда — Удельным.

Здание Коломяжского ипподрома. Открытка начала XX в.

Когда-то в летние сезоны ипподромы служили едва ли не самым популярным в столице местом развлечения петербургской публики. «Это обособленный мир страстей, гражданских доблестей, побед и поражений, заслуг и отличий, падений и неудач, мир, в котором есть свои герои, свои судьи, свое общественное мнение...» — писал в 70-х годах XIX века знаменитый в ту пору бытописатель столицы журналист В.О. Михневич.

Бега в столице существовали издавна и происходили летом на Лиговке, а зимой на Неве. Ипподромы сперва устраивались по инициативе частных лиц, призы не разыгрывались, и дело ограничивалось проездками рысаков. В середине XIX века на конный спорт обратило внимание государство: в 1845 году ведомство Государственного коннозаводства устроило летний ипподром в Царском Селе. А со следующего года оно стало устраивать регулярные, «правильные» бега на Неве, просуществовавшие до 1880 года, когда только что отстроенная беговая беседка провалилась под лед. К счастью, обошлось без жертв, но идея перенести ипподром на сушу звучала в столице все чаще.

Вскоре закипела работа по устройству нового ипподрома. Через посредство почетного члена Петербургского общества охотников рысистого бега великого князя Николая Николаевича Старшего, известного своей пламенной любовью к конской охоте, было исходатайствовано высочайшее повеление об отводе места под ипподром на Семеновском плацу. Открылся ипподром 28 декабря 1880 года. К началу XX века в Петербурге и его окрестностях находилось уже несколько ипподромов — кроме Семеновского плаца существовали Коломяжский (Удельный) ипподром, ипподромы в Царском Селе и в Красном Селе, где располагались летние лагеря пехотных гвардейских полков.

Беговая жизнь была насыщена всевозможными событиями. Так, ежегодно около 22 июля на Коломяжском ипподроме разыгрывался «Приз Государыни Императрицы» — крупнейший приз Царскосельского скакового общества на дистанцию 2 версты 376 саженей 4 фута. В 1906 году, к примеру, этот приз выиграл конь Гаммураби, с полным правом считавшийся лучшим скакуном России. В том же году он выиграл и другие престижные призы — «Всероссийский Дерби» и «Весенний приз» в Москве, а также призы «Большой Продиус Петербурга», «В честь Е.И.В. Вел. кн. Дмитрия Константиновича» и «Подписной». Среди других «лауреатов» «Приза Государыни Императрицы» за десять лет, начиная с 1898 года, были скакуны Троманто, Сак-а-Папье, Смайк, Мадам-Ферари, Сирдар, Айриш-лад, Галилей и др.

Скаковой сезон напрямую сказывался на жизни ближайших окрестностей. «Небывалое количество конюшен уже наводнили Новую Деревню, Черную речку, Лесной, Коломяги — не говоря уже о снятых еще в прошлом году всех денников на ипподроме», — говорилось в «Петербургском листке» в дни открытия сезона 1913 года.

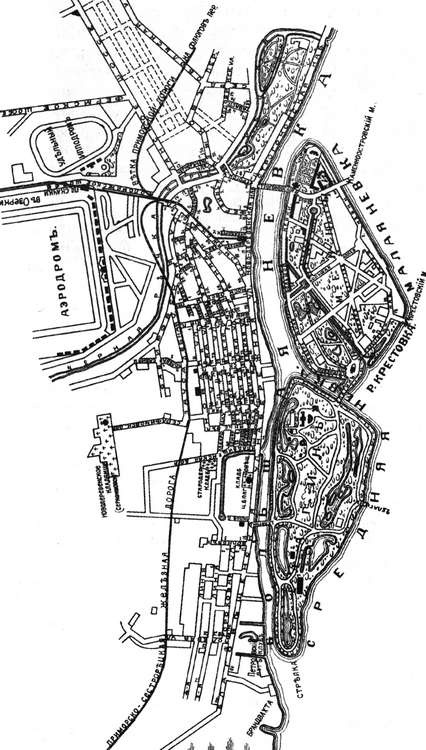

Обозначение Коломяжского (Удельного) ипподрома на плане Новодеревенского участка из адресно-справочной книги «Весь Петербург на 1913 год»

Возле разменной кассы Коломяжского ипподрома

Сама же церемония открытия сезона неизменно была «гвоздем» петербургского сезона. «К этому дню начинают готовиться задолго: изучают фаворитов, совещаются с местными знатоками-спортсменами и „отметчиками“, копят деньги для тотализатора, шьют летний костюм, — говорилось в мае 1913 года в „Петербургской газете“. — Надеясь на милостивую погоду, тьму разных удовольствий и выигрыш, петербуржцы устремляются в Коломяги полные веселья. Но уже в самом начале настроение начинает портиться, а к концу скачек все уезжают в глубокой меланхолии: „Все проиграно!“. Погода не вполне оправдала надежды, каждая скачка уносит часть содержимого кошелька и, как всегда, из года в год петербуржец разочарован и находит, что тотализатор куда хуже Монтекарло».

«Удельный ипподром принарядился и приукрасился, — сообщал журнал „Спорт“ об открытии скакового сезона. — Публика приливает широкой волной, проникает через турникеты и разливается по трибунам и ложам. В трибунах тесная толпа зрителей, а навстречу эффектно глядят два ряда лож с нарядными и хорошенькими женщинами. Красивую картину представляет эта разряженная жизнерадостная толпа, среди которой много дам в цветных туалетах. Кто явился полюбоваться лихой скачкой любимых ездоков-охотников, поглядеть на кровных скакунов, а кто пришел попытать счастья в игре на тотализаторе».

Действительно, именно ставки на тотализаторе особенно привлекали публику на городские ипподромы. Инициатива устройства тотализатора в России принадлежала Царскосельскому скаковому обществу и, в частности, графу А.Н. Нироду, привезшему из-за границы счетчик и демонстрировавшему его вначале для лиц из высшего света. Первый билет в тотализатор приобрела супруга царского наследника — будущего императора Александра III.

Впервые тотализатор появился в России 8 августа 1876 года. В первый год появления тотализатора игроков было мало, и ими было поставлено всего на 651 рубль, а общий доход от тотализатора за первые шесть дней его существования составил лишь 30 копеек. А к августу 1911 года, когда тотализатору в России исполнилось 35 лет, его доход составил уже гигантскую по тем временам сумму — 65 миллионов рублей. Она образовалась из десятипроцентного отчисления в пользу общества конного спорта с каждого рубля, внесенного игроками в тотализатор. Общества конного спорта, особенно в Москве и Петербурге, буквально озолотились за счет этой «игрушки для взрослых детей».

Современники неизменно сетовали, что на ипподромах всепоглощающий дух наживы постоянно входил в противоречие с «чистым» спортом. Выражалось это прежде всего в тотализаторе, превращавшем спортивное состязание в азартную игру. «Менее интересной и более дорогой забавы человечество не выдумывало...» — возмущался в «Петербургском листке» В.О. Михневич, говоря о несомненном вреде тотализатора — источника легкой наживы и иллюзорного представления о том, что игрой можно заниматься, как делом.