Однако более прагматично настроенные элементы общества относились к этой затее с изрядной долей скепсиса. Сам Ленин предостерегал соратников от применения спартанской стратегии. Еще Маркс и Энгельс, отмечал он, говорили, что построение истинного социализма займет время – и в этот период деньги, величайшее оружие буржуазии, будут оставаться необходимым средством для координации деятельности в стране и для торговли с зарубежными державами, в которых пока еще не вспыхнуло пламя революции. «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира», – успокаивал он однопартийцев в статье «О значении золота теперь и после полной победы социализма». Однако пока этот момент не наступил, от денег отказываться рановато: с волками жить – по-волчьи выть. Новый режим постиг мудрость этого совета не сразу. Самым заметным последствием действий комиссариата финансов по «эксплуатации» денежной системы стал коллапс сельскохозяйственного и промышленного производства. Но к началу 1921 года была подготовлена прямо противоположная программа действий. О полном пересмотре денежной политики первыми услышали делегаты IX Всероссийского съезда Советов, прошедшего в декабре того же года. С высокой трибуны им объявили о приоритете «перехода к стабильной денежной единице, жизненно необходимой для поддержания торгового оборота между мелкими экономическими объединениями». Банки вернулись. Деньги в конце концов было решено не отменять.

Первое в мире коммунистическое общество напоролось на рога фундаментального парадокса. С одной стороны, социалистическая экономика, включающая в себя такие капиталистические изобретения, как деньги и финансовые операции, выглядела откровенным оксюмороном. С другой, как показал опыт военного коммунизма, отмена денег оставалась – во всяком случае пока – несбыточной мечтой. Следовательно, необходимо было найти компромисс. Деньги продолжат существовать – однако их власть будет сильно ограничена. В этом и заключалась суть советской стратегии – минимизировать воздействие денег как гаранта свободы, одновременно максимально укрепив их влияние как фактора стабильности. Иначе говоря, это было частичное возвращение от монетарного общества к традиционному. Разумеется, ценности, которые следовало защищать от денег, были совсем не те, какие существовали в России до революции 1917 года. Их место заняли политические приоритеты революции. Требовалось создать систему «дамб и каналов», чтобы деньги не затапливали каждый уголок общества, как в капиталистических странах, а текли только туда, где это шло на пользу строительства социализма. Как выразился преемник Ленина И.В. Сталин, деньги стали «тем инструментом буржуазной экономики, который взяла в свои руки советская власть и приспособила к интересам социализма». Результатом стала та самая галерея кривых зеркал, в которой и обнаружил себя запертым Остап Бендер.

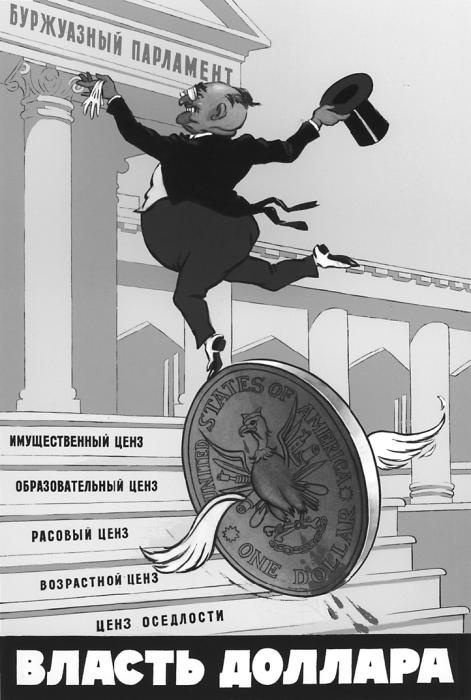

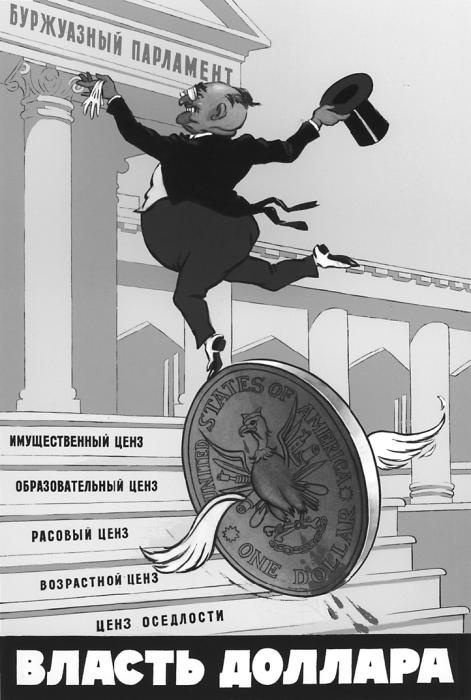

Советский плакат, показывающий как «власть доллара» переступает через все законные заграждения и возносит капиталиста на вершину политической машины. Именно эту власть и призвана была ослабить советская денежная политика (© коллекция Серго Григоряна / www.redavantgarde.com )

Для практической реализации советской стратегии сдерживания применялось два подхода, каждый из которых достиг апогея к концу 1920-х годов. Согласно первому во всех экономических решениях деньгам и финансовой деятельности как таковой отводилась второстепенная роль. Приоритеты устанавливает План партии, но ни сам этот План, ни созданная для его реализации система централизованного управления не определяются в денежных терминах. Превалируют физические понятия: количество продукции, технологические коэффициенты. Функция денег – вести учет, а не управлять. Годовой бюджет предприятия формировался исходя из пунктов техпромфинплана, а финансам оставалось плестись за ним в хвосте. Руководящую должность в компании занимал инженер или технолог. По сути, финансовая деятельность компании была сведена к упражнениям в бухгалтерском учете, а такой влиятельной на Западе фигуры, как главный финансовый директор, не существовало вовсе. Финансовый сектор был основательно выпотрошен. Банки не изучали проекты для финансирования и не следили за выплатой кредитов – они просто создавали деньги, чтобы по первому требованию инженера выдавать их для оплаты. Весь процесс действовал в автоматическом режиме. Цель этой стратегии заключалась в том, чтобы, лишив банки квалифицированного персонала и ответственности, исключить всякую вероятность того, что они помешают организации экономики в соответствии с Планом.

Неизбежным результатом навязывания деньгам пассивной роли в экономике стал взрывной рост их количества. Во главе компаний стояли инженеры, которых мольбы банкиров об экономической целесообразности абсолютно не трогали. Банкиры периодически просили предприятия не наращивать производство так активно – это требовало новых денег, которыми они по закону обязаны были финансировать промышленный рост, – но поскольку значение имело только производство, а не деньги, их никто не слушал. Позицию директоров предприятий по этому вопросу советский банкир выразил в следующих словах: «Давайте построим заводы, давайте произведем больше товаров; победителей не судят». Возникший в результате приток денег увеличил потребность во второй части советской стратегии – наложении все более строгих ограничений на использование денег. С вводом первого пятилетнего плана в 1928 году и кредитной реформой, проведенной в 1930-м, деньги – несмотря на то что они и так играли пассивную роль – постепенно начали выводиться из разных сфер экономики. Как убедился Остап Бендер, деньги все меньше и меньше выполняли функцию организующей технологии: вместо них за ниточки дергал План, которому помогала постоянно усложняющаяся система талонов и привилегий, выделяемых определенным группам граждан или членам определенных объединений типа профсоюзов. Даже базовый компонент денег – концепция универсальной экономической ценности – утратил значение. Многие товары и услуги не имели цены, поскольку их нельзя было ни купить, ни продать за деньги. Остальные товары имели цену, назначенную свыше, и доступ к ним был ограничен. Таким образом, роль денег как универсального эквивалента превратилась в чистую фикцию.

И спартанское решение отмены денег, и советский подход сдерживания имеют одну общую черту – они нацелены на частичное или полное выхолащивание сущности денег, базирующейся на концепции универсальной экономической ценности. И хотя сегодня сторонников полной отмены денег немного, идея ограничения денег вполне жива – философа Майкла Сендела в сентябре 2012 года даже приглашали выступить по этому вопросу на ежегодной конференции крупнейшей оппозиционной партии Великобритании. Однако практические методы претворения этой идеи в жизнь от мыслителей по-прежнему ускользают.

Впрочем, истории известен и третий метод борьбы с природными противоречиями денег, и основывался он не на попытках ограничить или вовсе отменить использование денег, а на новом решении старого вопроса: что должно служить деньгам стандартом. Сегодня этот дискурс вновь становится актуальным, но возникает он не в риторике революционеров и не в лекциях философов, а в дискуссиях политиков и регуляторов в самом сердце мировой финансовой системы. Речь идет о стратегии инноваций – структурной реформе денег.