Бывают циклические кризисы внутри экономической модели. Преодоление таких кризисов и есть развитие. Такие кризисы естественны и почти для всех полезны, а если кому не повезло, так на то и щука в море…

Гораздо более серьезны кризисы самой экономической модели, другими словами, форматов производства и потребления. Смена модели занимает примерно десятилетие, в течение которого все мировое хозяйство непрерывно лихорадит. Как правило, приходится менять также институциональные и инфраструктурные решения, и хорошо, когда все это удается совершить без «высокотехнологичной деструкции устаревших экономических механизмов», то есть без большой войны. Во всяком случае, смена модели непременно сопровождается сменой мирового лидерства и изменениями во всех социосистемных процессах.

Далее начинаются сомнения в правильности тех принципов, на основании которых создаются схемы, формы, форматы и институты, – кризис оснований модели. Это уже революционная ситуация по В. Ленину: верхи не могут, низы не хотят, производительные силы в конфликте с производственными отношениями, эпоха на переломе, Сатурн в созвездии Весов… Результатом, как правило, оказывается смена общественно-экономической формации, что подразумевает «петлю гистерезиса»: революция – контрреволюция – реставрация, – и растягивается надолго.

Но и революционные кризисы не носят предельного характера.

Бывают еще фазовые кризисы, когда теряют смысл самые, казалось бы, незыблемые представления о хозяйстве и хозяйствовании, и оказывается, что экономика – вовсе не то, что мы всегда понимали под этим словом. Например, не охота на мамонтов, а возделывание полей. Таких кризисов в истории было всего два, а сколько-нибудь проанализирован только один, последний: античный кризис традиционной фазы развития. Границы этого кризиса можно оценивать по-разному, но не подлежит сомнению, что в любом случае речь идет о столетиях.

В общем-то, вряд ли стоит удивляться тому, что чем серьезнее кризис, тем дольше он продолжается. Что, кстати, означает и некий оптимизм: тем медленнее он развивается.

Модель фазовых кризисов опирается на представление о социосистеме как форме существования Разума на Земле. Социосистема является специфической экосистемой, способной к переработке информации в другие формы ресурсов, в частности в пищу. Онтологически эта модель весьма неочевидна, поскольку полагает Разум особой системной характеристикой и уподобляет его Жизни: подобно тому, как Жизнь изначально существует в виде многокомпонентных диссипативных систем, замкнутых по веществу и поддерживающих механизм генетического наследования, так и Разум возникает системно организованным и полностью атрибутированным – социосистема с самого момента своего появления воспроизводит четыре базовых процесса, а именно: образование, познание, управление, производство. Заметим здесь, что базовые социосистемные процессы представляют собой, в сущности, действия над информацией: ее воспроизводство, ее производство, ее дистрибуцию и ее конвертацию в деятельность (технологизацию).

Четырем базовым процессам соответствует четыре иллюзорных. Если базовые процессы поддерживаются любой социосистемой на любой стадии своего существования, то иллюзорные социосистемно зависимы. Для общества, образованного Homo Sapiens, иллюзорным образованием является контроль, иллюзорным познанием – трансценденция, иллюзорным управлением – война, иллюзорным производством – упаковка. Базовые и иллюзорные процессы связываются общественными институтами, которые носят исторически конкретный, а потому преходящий характер.

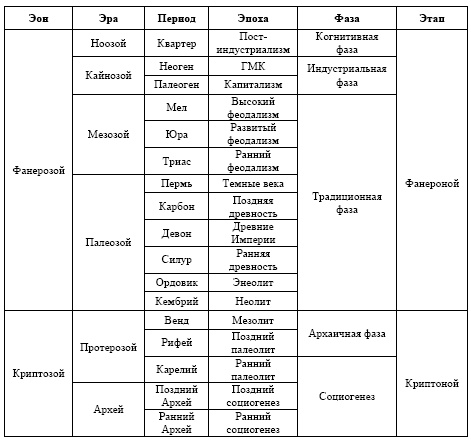

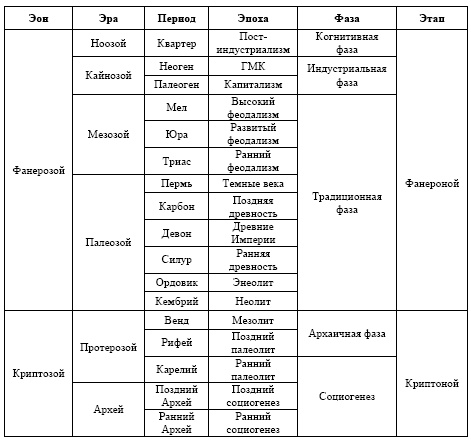

Подобно Жизни, Разум эволюционирует. Развитие экосистемы стратифицируется примерно тем же образом, что и развитие живых систем, при этом геологической эре соответствует фаза развития.

Фазы развития отличаются буквально всем: типами деятельности, господствующими социальными институтами, характерными используемыми энергиями, характерными скоростями, демографической динамикой, местом Человека в трофической пирамиде, отношениями между социосистемой и окружающими экосистемами.

В архаичной фазе человек стоял на вершине трофической пирамиды, занимая позицию абсолютного хищника. Однако он еще вполне подчинялся динамическим уравнениям для экосистем: численность населения, в общем и целом, отвечала уравнениям Вольтерры – Лотки с их квазипериодическими решениями. Характерные скорости соответствовали возможностям человека как биологического существа и составляли первые десятки километров в сутки. Характерные энергии определялись теплотой сгорания древесины. Экономика была построена на охоте и собирательстве, орудия труда – каменные, «кровью экономики» служили обработанные кремни.

В традиционной фазе Человечество научилось возделывать землю и пасти скот. Для этого потребовалось управлять экосистемами, изменяя их под форматы человеческой деятельности. Человек окончательно выделяется из природы, и демографическая динамика становится экспоненциальной. Люди переходят от производства орудий труда из природных материалов к созданию новых материалов. Возникает государство, письменность, культура в современном понимании этого слова. Вместо дров люди начинают жечь уголь, сначала бурый, затем каменный. Скорости достигают сотен километров в сутки. «Кровью экономики» становится товарное транспортируемое зерно.

Для индустриальной фазы характерно преобразование глобальной экосистемы и полное подчинение ее потребностям человека. В производстве господствуют машинные формы, энергетика определяется теплотой сгорания нефти, энергоносители представляют собой кровь экономики. Скорости определяются масштабом Земли. Характерным демографическим процессом является «демографический переход»: смена модели «высокая рождаемость – высокая смертность – экспоненциальный прирост» на модель «низкая рождаемость – низкая смертность – нулевой прирост», причем в действительности нулевой прирост оборачивается недородом.

Мыслима и следующая – когнитивная фаза развития, отличающаяся широким распространением человеко-машинных организованностей, созданием/уничтожением разнообразных эко– и социосистем с заранее заданными свойствами, транспортной и энергетической независимостью территорий, хаотической демографической динамикой. Характерные энергии соответствуют термоядерному синтезу, скорости определяются масштабами Солнечной системы и близлежащих звезд.

Фазы развития разделены между собой фазовыми кризисами, которые проявляются как одновременный упадок всех четырех базовых социосистемных процессов.

Сутью фазового кризиса является столкновение социосистемы с фазовым барьером. Фазовый барьер можно представить себе как обычный потенциальный барьер школьного курса физики. Для того чтобы началась реакция синтеза легких ядер, нужно сблизить два нуклона на то расстояние, на котором преобладают короткодействующие ядерные силы. Но такому сближению препятствуют силы электростатического отталкивания, более слабые, но дальнодействующие. Чтобы преодолеть отталкивание, нуклоны должны иметь соответствующую энергию.