Как видите, ни про какой МГУ тут нет ни слова. Это не опечатка. Более того, и приведенные цифры, скорее всего, указаны верно. Это подтверждает фрагмент из статьи «Самые высокие здания столицы», которая была опубликована в «Советском искусстве» 20 июня 1947 года, то есть на четыре месяца позже. «Высота 32-этажного здания на Ленинских горах составит примерно 130–140 метров. Это значит, что оно будет почти в два раза выше колокольни Ивана Великого в Кремле. К тому же надо добавить, что новое многоэтажное сооружение располагается на участке, отметка которого превышает отметку набережной Москвы-реки на 70 метров. Легко себе представить, каким интересным архитектурным объектом явится это здание в будущем силуэте города»

[53].

Посчитаем: если допустить, что 32-этажное здание будет иметь высоту 130–140 м, то выходит, что высота одного этажа (с учетом перекрытий) составит 4–4,3 м (на самом деле высота этажа составила 4,1 м). Такая высота является типичной для домов сталинской постройки. Однако позже, для придания пропорциям большей гармоничности, здания «вытянули». Рост был обеспечен увеличением этажности: именно поэтому здание МГУ на Ленинских горах выросло еще на 4 этажа, подросли и остальные – те, что должны были иметь 26 этажей, были спроектированы на 32 и т. д.

Сегодня, в условиях недоступности многих документов, мы по большей части можем лишь строить предположения о том, какие события происходили до и после 13 января 1947 года, когда И.В. Сталиным в Кремле было подписано постановление Совета министров № 53 «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий», первый пункт которого гласил: «Принять предложение товарища Сталина о строительстве в течение 1947–1952 гг. в Москве многоэтажных зданий: одного 32-этажного дома, двух 26-этажных и пяти 16-этажных домов».

В своей книге «Дороги жизни» Михаил Посохин пишет: «О вкусах И.В. Сталина мы, молодые архитекторы, узнавали через вышестоящих людей и рассказы окружающих. Видеть и слышать его мне не приходилось. Особенно четко его вкусы проявились при проектировании высотных домов в Москве, увенчанных по его желанию остроконечными завершениями (говорили, что Сталин любил готику). Передал это задание Кожевников через своего помощника»

[54].

М.В. Посохин говорит о том, что указания Сталина передавались зодчим через Кожевникова. Е.Ф. Кожевников – впоследствии министр транспортного строительства СССР, с 1951 года занимал должность помощника зампреда Совмина, то есть являлся помощником заместителя Сталина. Поскольку его имя упоминается в связи со строительством высоток, то, возможно, его непосредственным начальником был и сам Л.П. Берия. А.Н. Комаровский в книге «Записки строителя» выражает благодарность Е.Ф. Кожевникову, который непосредственно наблюдал за строительством высотных зданий в Москве и неизменно оказывал широкую поддержку в обеспечении строительства, в оперативном рассмотрении многих вопросов, требовавших решений Совета министров СССР

[55]. Вполне можно допустить, что в обязанности Е.Ф. Кожевникова входило и доведение до архитекторов указаний И.В. Сталина. Не исключено, что и ранее он выполнял эту обязанность в качестве заместителя председателя Госплана, а потом был просто повышен в должности. После смерти Сталина аппарат правительства меняется, и с апреля 1953 года за Е.Ф. Кожевниковым оставляют прямые функции по руководству строительством высоток (его должность называется «Начальник отдела по строительству высотных домов Управления делами Совета министров СССР»). Однако в августе 1953 года после ареста Берии отдел по строительству высотных домов при Управлении делами Совета министров СССР, скорее всего, ликвидируют, в результате чего Е.Ф. Кожевников становится первым заместителем министра строительства СССР. (Благодарю Дмитрия Хмельницкого, автора серии книг по истории советской архитектуры, за участие в обсуждении данного вопроса.)

Одним из «проводников вкусов Сталина» являлся, вероятно, и Дмитрий Чечулин – автор сразу двух высотных проектов, который в 1945 году был назначен на должность главного архитектора Москвы. В архитектурных кругах он получил красноречивое прозвище «высотник», сохранившееся за ним на долгие годы, даже после официальной смены архитектурного стиля. Есть основания полагать, что именно он стоял у истоков идеи строительства московских высотных зданий. В книге «Зодчие Москвы» архитектор A.M. Журавлев, описывая предвоенный период, сообщает: «…Работая над конкурсным проектом большого жилого комплекса на Котельнической набережной, архитектор подумал над тем, как создать пространственную поддержку будущей высотной композиции Дворца Советов. Так возник проект дома с повышенной до 22–24 этажей центральной частью у слияния Яузы с Москвой-рекой. Проект Д.М. Чечулина и А.К. Ростковского получил одобрение, а перед войной на берегу Москвы-реки уже было возведено большое крыло будущего комплекса (Котельническая наб., 1/15)»

[56].

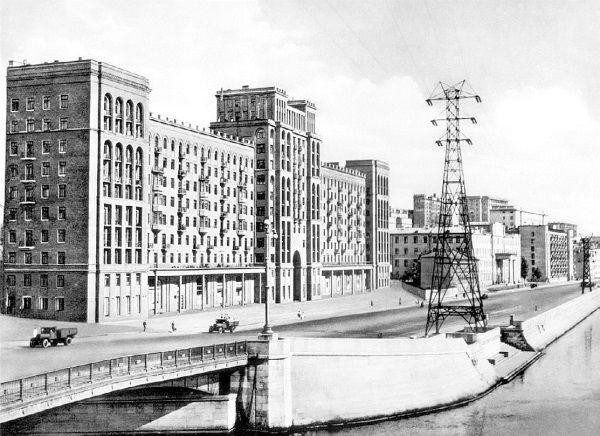

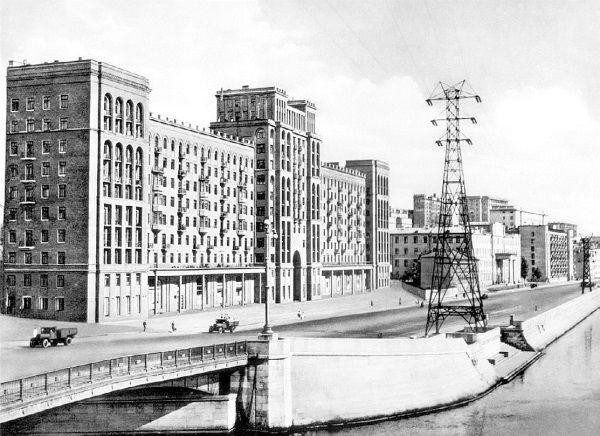

Архитекторы Д.Н. Чечулин и А. К. Ростковский. Котельническая набережная. Жилой дом. 1940 г.

Территория, подлежавшая реконструкции и примыкающая к Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, состояла из 24 мелких кварталов, если так можно было называть небольшие площади от 0,18 га до 2–3 га. Из них только три квартала приближались по своим размерам к нормативным данным, положенным в основу планировки жилых кварталов при реконструкции Москвы. Площадь, занимаемая всеми кварталами, без улиц, проездов, составляла 67,97 га. Из них 40 га занимала жилая застройка, остальные 27,97 га эксплуатировались фабриками, складами, конными дворами, многочисленными подсобными мастерскими, не имеющими никакого отношения к обслуживанию трудящихся, проживающих в этих кварталах. Кварталы в основном застраивались мелкими одно-двухэтажными домами, расположенными в своем большинстве вплотную друг к другу, без соблюдения санитарных и пожарных разрывов. Каждый квартал разбивался на десятки карликовых владений, отгороженных друг от друга заборами, вокруг которых лепились сараи, уплотняя и без того тесную застройку. Проекты реконструкции кварталов Котельнической и Гончарной набережных первоначально разрабатывались 5-й архитектурно-проектной мастерской Моссовета под руководством профессора архитектуры Д.Ф. Фридмана

[57].

О том, что произошло дальше, очень недвусмысленно писал сам Дмитрий Чечулин на страницах журнала «Строительство Москвы»: «Основные магистрали разбиты на участки, порученные определенным архитекторам. В отдельных случаях работа этих архитекторов оказалась не на должной высоте. Почти по всем магистралям можно привести примеры, когда работники магистральных мастерских добиваются права строить на своей магистрали, давая проекты более высокого качества, чем работники других проектных организаций. Однако есть примеры, когда магистральный архитектор, в результате конкурса, вынужден был уступить место и право строить на его магистрали другому архитектору. Такой печальный случай произошел с магистральным архитектором Д.Ф. Фридманом на Котельнической набережной. Это должно быть учтено коллективом мастерской, тем более что и в настоящее время эта работа поставлена недостаточно серьезно»

[58].