Постановление от 3 июля 1948 года не только закрепляло передачу проекта новой группе архитекторов, но и отводило для постройки комплекса новую площадку – теперь на расстоянии 700 м от существующего Рублевского шоссе в сторону Юго-Западного района. Если раньше резервуары находились позади высотного здания, то теперь оказывались перед ним. Наличие водовода гарантировало, что место перед главным фасадом не будет в дальнейшем застроено. Сам ректор понимал, что с переносом здания он получает в свое распоряжение значительные площади к югу, дававшие возможность дальнейшего расширения университетского комплекса

[90].

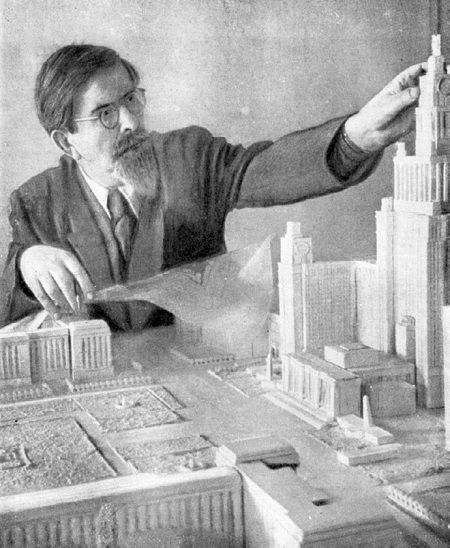

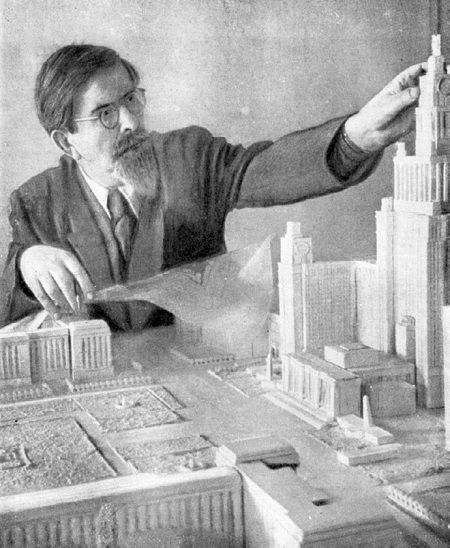

Действительный член Академии архитектуры СССР лауреат Сталинской премии Л.В. Руднев – руководитель коллектива архитекторов, разработавших проект Дворца науки. 1949 г.

Высотку на Ленинских горах следовало рассматривать как важнейшую градообразующую доминанту Москвы. Многие, и в том числе А.Н. Несмеянов, сомневались, будет ли силуэт здания виден из-за бровки Ленинских гор. Внимательное изучение макетов и перспективных планов убедило, однако, что здание, расположенное у самой реки, проигрывает: не удастся построить перед его центральным фасадом зеленого партера, не будет перспективы, необходимой для четкого зрительного представления о здании. Ведь общеизвестно, что снеговая гора наиболее четко видна с некоторого расстояния, так и очертания дома-исполина лучше всего будут «читаться» издали. Не раз группа архитекторов побывала на Ленинских горах, с разных точек рассматривая местность. И наконец зодчие пришли к убеждению: здание следует расположить поодаль от излучины. Волновало теперь только одно: как будет выглядеть здание с Воробьевского шоссе, Калужской улицы и других еще более удаленных точек? Достаточна ли предусмотренная проектом высота центрального здания и его боковых объемов? Не пропадут ли они за деревьями, не сольются ли с крышами других домов?

Тогда было принято решение запустить в воздух несколько серебристых аэростатов, сохранившихся со времени обороны Москвы. Самый большой подняли на высоту 240 м (запроектированная высота будущего здания), другие послужили для обозначения 18– и 9-этажных крыльев. Архитекторы, дежурившие в разных уголках города, видели еле заметные на горизонте точки и убеждались, что силуэт университетского здания будет виден издалека, что он действительно явится новой примечательной особенностью города

[91].

С учетом нового местоположения главного здания МГУ Л.В. Руднев, естественно, заново выполнил и эскизный проект. Новый участок более располагал к центрально-симметричной, а не к фасад ной композиции здания, которой, в свою очередь, отдавал предпочтение Б.М. Иофан. Конечно, Л.В. Руднев принял во внимание, что здание будет играть градообразующую роль, если его будет хорошо видно, если окружающие территории не будут застроены. По этому поводу интересно провести параллель с выступлением Л.В. Руднева на V пленуме Союза советских архитекторов в 1939 году, которое было посвящено градообразующей роли будущего Дворца Советов. Приведя данные о масштабности сооружения, Л.В. Руднев в своей краткой речи предложил выяснить, из каких точек города будет виден Дворец после завершения плана реконструкции Москвы. Он говорит о том, что теперь при проектировании площадей и улиц необходимо будет всюду учитывать силуэт Дворца как центральную часть ансамбля; нужно пересмотреть этажность зданий, их общую архитектуру, соотношение отдельных частей, весь архитектурный пейзаж города. Л.В. Руднев практически прямо говорит о том, что Москву необходимо будет пер встроить заново для того, чтобы она была созвучна великому памятнику эпохи

[92].

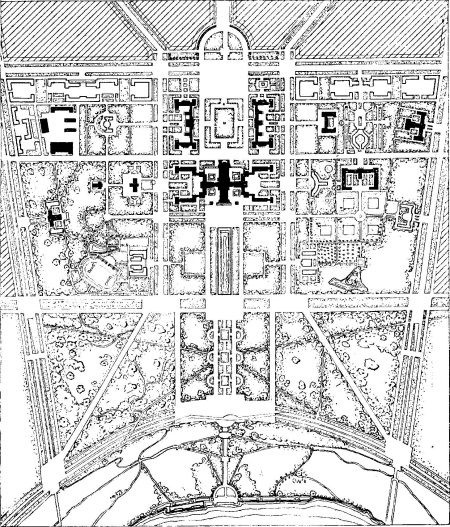

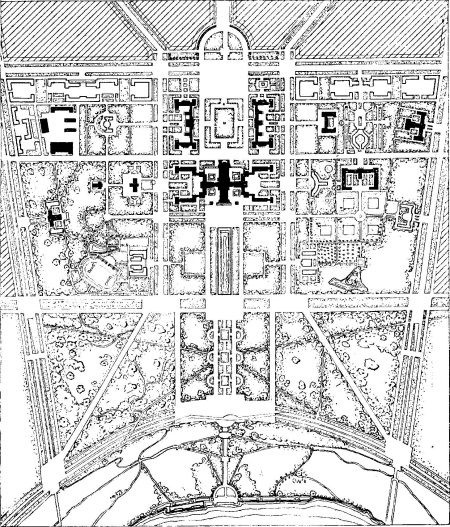

Архитекторы Л.В. Руднев, С.Е. Чернышев, П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков. Генеральный план комплекса МГУ на Ленинских горах. 1949 г.

К работе над проектом МГУ Л.В. Руднев приступил с творческим коллективом состоявшихся авторов – СЕ. Чернышевым, П.В. Абросимовым, А.Ф. Хряковым и конструктором В.Н. Насоновым. Перечень их осуществленных и неосуществленных проектов хорошо известен в архитектурной среде. Надо сказать, что к середине 1948 года сам Л.В. Руднев уже являлся автором нескольких проектов высотных композиций, в том числе конкурсного проекта здания адмиралтейства в Москве (1947) и проекта реконструкции центра Воронежа (1946). Чуть позже им был выполнен и проект реконструкции центра Сталинграда (1950)

[93].

Опыт и здравый смысл подсказывали зодчим, что здание университета не должно быть высотным в силу сложности функционального назначения. Л.В. Руднев писал в 1951 г оду:

«Первые эскизные наброски будущего сооружения повергли нас в уныние, настолько они были далеки не только от совершенства, но и от простой естественности. Если бы высотность композиции не была определена правительственным заданием как непременное условие проектирования, то многочисленные трудности, возникавшие в ходе работы, могли бы завести проектировщиков в тупик и ли заставить искать какое-то иное, не высотное решение и тем самым ослабить идейно-художественную силу будущего сооружения. <…>

Вот почему сегодня, вспоминая историю и ход проектирования здания университета, я, прежде всего, делаю вывод о колоссальном значении идейного начала архитектуры. Нам была указана величественная цель. Точное указание задачи не оставило места ни для колебаний, ни для компромиссов. Гениальная сталинская идея создания подлинно коммунистического центра науки вдохновила коллектив планировщиков. Ясные условия правительственного задания придали нашей работе целеустремленный характер, исключили расплывчатость и туманность исканий»

[94].

Авторы проекта Дворца науки придали пространственной композиции в плане очертания буквы «Ж». Это решение выглядело на первый взгляд необычно, однако являлось чрезвычайно удачным. Как правило, сооружения, состоящие из многих корпусов, имеют планировку, при которой здания соединяются друг с другом, образуя замкнутые темные дворы. Даже при высоте в пять-шесть этажей помещения, выходящие во дворы, получают мало света. Как же поступить? Вытянуть корпуса в одну шеренгу? Расположить по горизонтали? Но это бы непоправимо испортило архитектурную перспективу. А так комплекс зданий нигде не замыкается, не образует никаких дворов. Каждая сторона каждого корпуса является фасадом

[95].