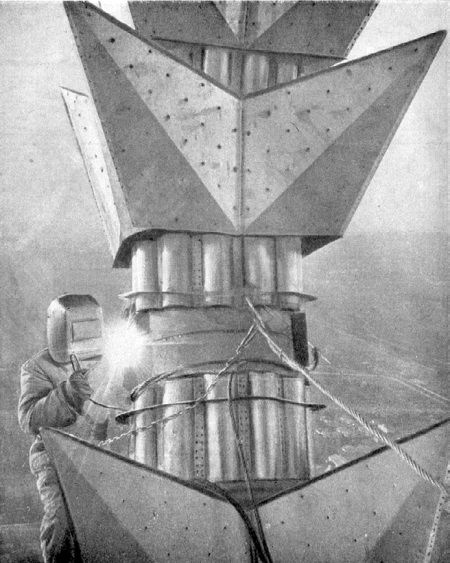

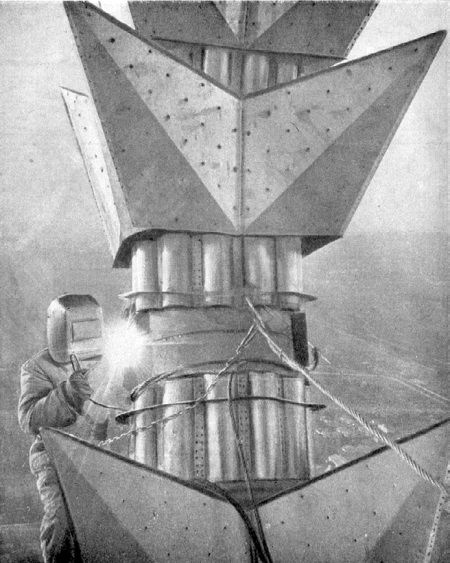

Шпиль установили на мест о стоянки демонтированного крана УБК-15 по оси здания. Вес шпиля составлял 120 т. Для того чтобы поднять его, в башенной части здания были установлены две мощные лебедки и сложная система полиспастов, с помощью которой всю конструкцию медленно вели вверх по мере облицовки его золотистым алюминированным стеклом. Сборка и монтаж шпиля были выполнены в сжатые сроки. Затем на двухсотметровую высоту подняли гигантскую звезду. Ее каркас заранее сварили внизу на площадке перед будущим актовым залом. Сделать последнюю сварку было поручено Е. Мартынову.

«…Поднимаясь по лестнице к звезде, я немного волновался, – вспоминал электросварщик. – Это чувство испытываешь всегда, если знаешь, что за тобою следит множество глаз. Но когда я взобрался и уселся на одно из звеньев венка, чтобы удобнее было работать, сразу успокоился.

Москва была скрыта от меня густым туманом, поднявшимся над Москвой-рекой. Только вершины высотных строек на Смоленской площади и на Котельнической набережной выглядывали из туманной завесы, как бы заинтересовавшись, чем украшается их собрат на Ленинских горах.

«Вот и сбылась моя мечта! – промелькнуло у меня в голове. – Я стал настоящим строителем». Когда-то я дал себе слово построить взамен разрушенной фашистами школы такую же. И вот сейчас мне придется сваривать звезду, венчающую Дворец науки…»

[106]

Звезда на шпиле Дворца науки, олицетворяющая собой могущество Родины и мирный труд советского народа, засияла над Ленинскими горами накануне 34-й годовщины Октября.

Роль зеленых насаждений в формировании общего ансамбля университета очень высока. Университетский комплекс занял площадь в 167 гектаров, то есть территорию, на которой мог бы разместиться небольшой город. Гармоничное сочетание нарастающей к центру архитектурной композиции с широкими зелеными массивами было одним из важнейших принципов генерального плана застройки, которое не только предопределило особый строй архитектуры университетского комплекса, но и привело зодчих к мысли об архитектурной организации всего Юго-Западного района на тех же принципах свободного и гармонического расположения зданий среди массы зелени в свободной живописной композиции. Исключительно сложной задачей было разместить в ансамбле университетского городка до тридцати небольших зданий, высота которых, в силу их назначения, не превышала одного-двух этажей. Естественно, было невозможно достигнуть композиционного единства между столь разномасштабными сооружениями, и поэтому авторы решили расположить их за зеленой стеной большой аллеи, попросту «утопить» в лесу

[107].

Электросварщик за сваркой колоса в венке звезды, которой украшено здание университета. 1951 г.

Проект садово-паркового ансамбля на Ленинских горах, созданный вокруг высотного здания, был подготовлен группой архитекторов В. Колпаковой, М. Прохоровой и М. Коржевым. Посадки зеленых насаждений начались в 195 1 году, в этот год высадили 13 тыс. деревьев и 170 тыс. кустарников. В 1952 году «зеленых новоселов» доставляли грузовиками из Тульской, Рязанской, Брянской и Ивановской областей: к осени было высажено 28 тыс. деревьев и 230 тыс. кустарников. В 1953 году количество высаженных растений превысило и эти цифры. Общее количество посадочного материала для университетского городка – свыше 50 тыс. деревьев и 400 тыс. кустарников. При этом деревья отбирались главным образом крупномерные, в возрасте 18–20 лет. Ими оформили проезды университетского городка. Перед главным зданием были посажены 30-летние дубы.

К осени 1951 г. основной объем строительных работ на строительстве МГУ был закончен

Общая площадь университетских парков, скверов, бульваров без учета площади ботанического сада составляет 60 гектаров. Более 40 пород зеленых насаждений применили для озеленения городка. Деревьев – липы, клены, лиственницы, дубы, березы, вязы, ели, каштаны; и кустарников – сирень, боярышник, кизильник, шиповник, желтая акация, барбарис, смородина, крыжовник… Впервые для практики массовых посадок в Москве высаживались в большом количестве плодовые деревья – яблони, груши, вишни и ряд других.

В процессе выполнения работ проект озеленения Ленинских гор был переделан таким образом, чтобы цветение здесь не прекращалось с ранней весны до поздней осени. От реконструированного Воробьевского шоссе протянулся широкий зеленый проспект длиной 800 и шириной 100 м. Были озеленены все внутренние территории университетского городка, свободные от застройки. Участок площадью свыше 30 гектаров был отведен для университетского агроботанического сада. Вдоль границ университетского городка и вдоль транспортных проездов для защиты учебных помещений от шума и пыли была высажена «защитная зелень»

[108].

Вид Юго-Западного района столицы. 1950-е гг.

В августе 1953 года Совет министров СССР рассмотрел рапорт строителей новых зданий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заключение правительственной комиссии, доклад Министерства культуры СССР и установил, что задание правительства по строительству и вводу в эксплуатацию основных зданий и сооружений университета на Ленинских горах выполнено. В течение 1949–1953 годов на Ленинских горах были построены: главное 32-этажное здание Московского университета общим объемом 1370 тыс. м3, в котором размещаются геологический и географический факультеты, аудитории механико-математического факультета, общеуниверситетские кафедры, научная библиотека, актовый зал на 1500 мест и другие учебные и научные учреждения; здание физического факультета объемом 274,6 тыс. м3; здание химического факультета объемом 267,7 тыс. м3; жилые помещения для студентов и аспирантов – всего 5754 комнаты и 184 квартиры для профессоров и преподавателей; ботанический сад с соответствующими сооружениями общей площадью 42 гектара; комплекс культурно-бытовых и спортивных сооружений.

Архитектурный комплекс нового здания МГУ расположился на участке 167,43 гектара, из которых застройка занимает только 9,1 гектара, то есть 5,4 %. Всего на территории университета было воздвигнуто 27 основных и 10 обслуживающих зданий, общим объемом 2611 тыс. м3. В новом здании университета имелось 148 аудиторий, более 1000 научно-учебных лабораторий, а также помещение для библиотеки, рассчитанное на 1200 тыс. томов. Совет министров СССР постановил открыть новые здания МГУ и с 1 сентября 1953 года обеспечить учебную и научную деятельность факультетов, размещенных в новых зданиях

[109].