Гранитный цоколь макетного дома. 2007 г.

За годы эксплуатации макетный дом постарел. Керамическая облицовка растрескалась, хотя еще держалась, сквозь трещин ы в гранитных плитах цоколя пробивались и обеги растений. Местами от стен отвалилась штукатурка, обнажив кладку из красного кирпича. Однако в 2011–2012 годах домик был серьезно реконструирован, что нанесло значительный ущерб аутентичности сооружения. В рамках реконструкции был надстроен второй этаж, которого не было первоначально, а торцевые стены здания, облицованные керамикой, получили неестественную аляповатую раскраску.

На строительстве МГУ макетный дом расположили по соседству со зданием дирекции строительства, чтобы приезжающие гости сразу знакомились и с бытом будущих студентов и с тем, как университет станет выглядеть.

«Непосредственным начальником строительства был Александр Васильевич Воронков – громадного роста, спокойный и распорядительный человек, – вспоминал ректор МГУ А.Н. Несмеянов. – Он разместился со своим штабом в специально построенном двухэтажном бревенчатом доме на территории будущего ботанического сада.

Этот дом в оштукатуренном и приведенном в порядок виде и сейчас стоит там. Я стал частым гостем в этом доме. Подчас возникали споры между авторами проекта и строителями такого, например, порядка: ставить при главном входе цилиндрические колонны или колонны с квадратным сечением (их было гораздо проще делать, и AM. Комаровский настаивал на квадратных). Я не придавал таким разногласиям большого значения. В данном случае решение было паллиативным – поставить и те и другие»

[112].

Массивные студенческие столы в макетной комнате служат и сегодня, только уже не студентам и заезжим экскурсантам, а научным работникам дендрария. Конечно, история макетного дома не является новостью для работников Ботанического сада, которые сегодня продолжают трудиться в этом уникальном строении. Без их помощи было бы гораздо труднее восстановить подробности его истории. Не менее интересной представляется судьба второго дома-макета, о котором говорилось в статье архитектора М. Андрианова. Он находится совсем рядом с первым, но, в отличие от него, совершенно неприметен. Это одноэтажный кирпичный, об шитый досками барак с окнами, выкрашенный в синий цвет. Хотя дубовые входные двери со стильным бронзовым доводчиком сразу развеивают возникающие сомнения. Второй макет демонстрировал, в каких квартирах скоро будет жить столичная профессура. Через всю квартиру идет широкий коридор, в котором можно ездить на велосипеде. Взору посетителя последовательно открываются три большие комнаты, которые условно можно определить как гостиную (столовую), спальню и кабинет. По другую сторону коридора находятся санузел, ванная комната, за ними помещение кухни, рядом с кухней небольшая комната для прислуги. Эта комната самая маленькая в квартире – сегодня в ней умещаются один стол, стул и небольшой шкафчик.

До сих пор, несмотря на незначительные изменения интерьеров, помещения сохранили былые солидность и благородство, которые чувствуются практически во всех мелочах. В дубовой музейной мебели, в классических люстрах, даже в белом глазурованном кафеле, смотрящем на нас со стен макетной кухни. Ни одной мелочи, кажется, не упустили советские строители. Даже макет балкона есть в этом макетном доме, балконная дверь находится в профессорской спальне. Сегодня там, конечно, уже не спальня, вместо кровати стоят шкафы и столы, на столах несколько компьютеров. Теперь в этом доме размещается отдел флоры. К сожалению, сегодня судьба второго домика почти решена – ему, как временному сооружению, угрожает снос, и никакие доводы в пользу сохранения памятника, которым он формально не является, не принимаются в расчет университетским руководством.

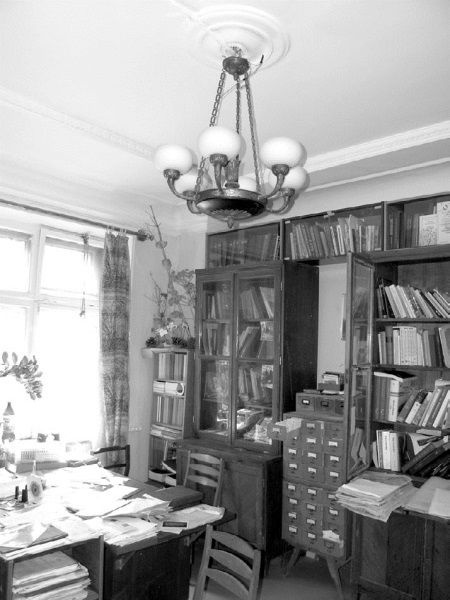

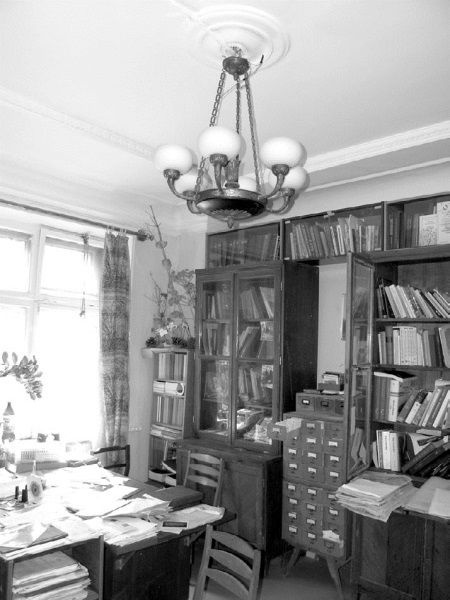

Интерьер профессорского кабинета во втором макетном доме. 2007 г.

О назначении второго домика также писал в своей книге воспоминаний А.Н. Несмеянов. «Центральная, самая высотная часть МГУ была окружена четырьмя 20-этажными башнями, соединенными с центральной башней более низкими частями здания, в свою очередь, эти четыре башни соединялись опять-таки более низкими частями с четырьмя 12-этажными корпусами, в которых помещались профессорско-преподавательские квартиры (200 квартир). Это профессорско-преподавательское жилье было отделено от студенческого. В названных четырех 20-этажных башнях и примыкавших к ним «переходных» частях располагалось 6000 комнат студентов (7 кв. м) и аспирантов (12 кв. м), которые были запроектированы на проживание одного человека каждая. Удобная и компактная мебель в этих комнатах была предусмотрена с самого начала. Поэтажно были запроектированы холлы, чтобы дать возможность студентам собираться группами. Что касается профессорско-преподавательских квартир (2, 3, 4 и 5-комнатных), то после тщательного обсуждения с архитекторами проект, на котором мы остановились, был осуществлен в натуре (этот домик и сейчас стоит в глубине ботанического сада), и мы пригласили жен профессоров осмотреть и покритиковать его. Критика была учтена при выборе окончательного варианта. Квартиры получились при их компактности (необходимой в высотном здании) очень удобными»

[113].

Осталось выяснить, когда именно были созданы макеты на строительной площадке МГУ. К сожалению, соответствующие архивные документы труднодоступны, поэтому определим примерную дату постройки по имеющимся фотографиям.

В 2006 году увидела свет книга «Ботанический сад Московского университета. 1706–2006». В этом юбилейном издании дается краткая информация о том, что проект дендрария на Ленинских горах был разработан к весне 1951 года, а основные посадки деревьев произведены в 1952–1954 годах. В книге приводится и фотография, сделанная со строящегося высотного здания. Авторами книги снимок датируется 1950 годом. На нем отчетливо видны два существующих макетных дома, а за ними (рядом с опорой ЛЭП) третий дом.

Благодаря помощи работников Ботанического сада автору удалось отыскать еще более раннюю фотографию макетных домов. Она также была сделана человеком, который находился на каркасе строящегося высотного здания, возможно, даже сидел в кабине башенного крана УБК. Точка съемки располагалась гораздо ниже, чем на фотографии из книги. Очевидно, данный снимок был сделан несколькими месяцами ранее, в начале или середине лета 1950 года. Известно, что работы по сооружению фундамента главного корпуса начались в мае 1949 года. К концу 1950 года строительство каркаса высотной части было практически завершено.

Таким образом, можно полагать, ч то макетные дома появились вблизи высотной стройки в числе первых вспомогательных сооружений. Это подтверждает опубликованный генеральный план территории МГУ, где, согласно экспликации, три рассматриваемых дома названы «сохраняемыми временными сооружениями»

[114].