М.В. Посохин в книге «Архитектура окружающей среды» вполне определенно указывает, что источниками вдохновения в работе над высотным зданием на площади Восстания были уже не только классические постройки, но и архитектура древнерусских сооружений, прежде всего таких, как колокольня Ивана Великого и колокольня Новодевичьего монастыря, церковь Вознесения в Коломенском и башни Московского Кремля. Зодчим казалось, что высотный строй, пропорциональность, легкость, связь с окружением правдиво и выразительно отвечают новой задаче. Уже на стадии конкурсного проекта были сделаны эскизы скульптур, барельефов и других элементов монументального искусства, как для ансамбля площади, так и для самого здания. В контрасте со сложившейся до войны традицией располагать скульптуру вверху сооружений как завершение, М.В. Посохин и А.А. Мндоянц решили приблизить ее к человеку, поэтому скульптуры, символизирующие труд, творчество и оборону, они расположили на угловых пилонах первого этажа

[123].

Необходимо отметить, что сложная конфигурация планов высотных зданий не только придала им архитектурную неповторимость, но и стала источником ряда дополнительных сложностей. Эти моменты многократно перечислялись специалистами в ходе обсуждений архитектуры высотных зданий, проходивших в Академии архитектуры СССР в 1952–1953 годах. Выражались они как в ухудшении экономических показателей зданий, так и в ряде недостатков объемно-пространственных композиций. Например, для объемной композиции здания на Смоленской площади было характерно башенное построение высотной части, представляющей собой параллелепипед, боковой фасад которого в два раз а уже главного. Отмечалось, что такая форма объема организует пространство менее активно, чем центрическая

[124]. Трехлучевая конфигурация плана высотного корпуса на Котельнической набережной затруднила создание равнообозреваемой композиции высотного сооружения и усложнила внутреннюю планировку этажей. Здание, имеющее трехлучевую форму плана, хорошо воспринимается с фронтальных точек (к примеру, из Кремля), однако обнаруживает негармоничные, неуравновешенные объемы и беспокойный силуэт при восприятии с других точек. Критики отмечали, что при нечетном количестве лучей или граней в плане нарушается зрительное равновесие сооружения, а с некоторых точек создается и сильное искажение объема и силуэта. Это привело к выводу, что необходимо стремиться проектировать высотную часть здания центричной, равнообозреваемой, таким образом, чтобы главная вертикальная ось объединяла все объемы сооружения

[125].

Архитектор А.Г. Мордвинов. Гостиница на Дорогомиловской набережной. Перспектива со стороны Москвы-реки. 1951 г.

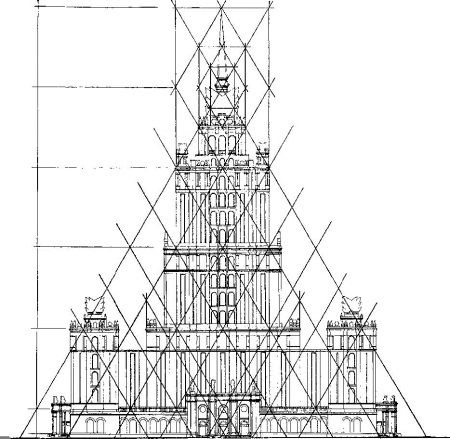

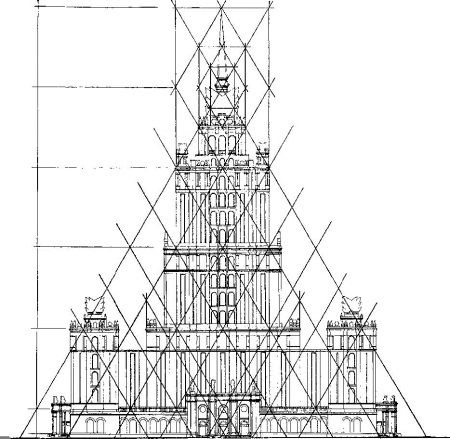

Архитектор А.Г. Мордвинов. Главный фасад гостиницы на Дорогомиловской набережной. Схема пропорционального построения сооружения, положенная в основу композиции эскизного проекта. 1951 г.

Гармоничному восприятию силуэтов высоток во многом способствует и их пропорциональность. Для ее достижения авторы гостиницы на Комсомольской площади даже ввели в верхней части башни дополнительный технический этаж (возможно, там планировались служебные помещения кафе, запроектированного на плоской части кровли у основания шпиля). Сходным образом поступили и авторы других зданий. Например, у Л.В. Руднева на чертежах башни МГУ мы можем наблюдать довольно строгую повторяемость размеров произвольно выбираемых элементов. А.Г. Мордвинов определил основные параметры гостиницы на Дорогомиловской набережной исходя из того, что положил в основ у композиции эскизного проекта равностороннюю пирамиду. Таким образом, тектоника советских высотных зданий целиком подчинялась их архитектурному образу. Без ложного преувеличения можно утверждать, что этот архитектурный образ воплощал универсальные принципы гармонии, общее формальное описание которых, безусловно, было известно архитектурной науке.

К моменту окончания Второй мировой войны теория строительства высотных сооружений мировой архитектурной наукой уже была вполне проработана. Этот многовековой опыт был тезисно обобщен во втором томе «Справочника архитектора», вышедшего в 1946 году, как раз тогда, когда стала жизненно необходима теоретическая база для послевоенного восстановления разрушенных городов. Справочник представляется авторитетнейшим изданием, в редакционную коллегию которого были привлечены такие зодчие, как К.С. Алабян, Н.П. Былинкин, В.А. Веснин, Н.С. Дюренбаум, Н.Я. Колли, А.В. Кузнецов, Г.Ф. Кузнецов, И.Е. Леонидов, А.Г. Мордвинов, Н.Х. Поляков и В.Н. Семенов.

Вот суть основных положений теории строительства высотных сооружений, изложенных в этой книге.

Силуэт населенного места зависит в первую очередь от соотношения высот башен и купольных зданий к высоте рядовой застройки, от их расположения и архитектурной выразительности. Если населенный пункт расположен на плоской местности, то простая башня должна превосходить высоту простой рядовой застройки по крайней мере в два раза, ибо только в этом случае она способна создать контраст в панораме города. По тем же соображениям купол должен быть выше окружающих построек не менее чем в три раза, а башня со шпилем – в четыре раза. Однако существуют и пределы, ограничивающие высоту башен, так как чрезмерно высокие сооружения отрываются от рядовой застройки и даже подавляют ее.

В общем случае максимальная высота простых башен определяется соотношением 1:3, куполов 1:4, башни с остроконечными шпилями могут иметь и большую высоту (1:5, 1:6 и более) в зависимости от размеров и профилировки венчающего завершения. Башни и купола только тогда украшают город, когда имеют отточенный абрис, обладающий в одних случаях живописностью, в других – стройностью и строгостью, в-третьих – монументальностью архитектурной формы. Эти качества определяют главным образом соответствия ширины башни к ее высоте. Для башен с вертикальными стенами Л.Б. Альберти вывел предельные соотношения, на которых были построены лучшие башенные сооружения Средних веков. Для башен квадратного сечения соотношения ширины башни к ее высоте он определил от 1:4 до 1:6, а для башен круглого сечения соотношения диаметра к высоте от 1:3 до 1:4. Если высота четырехугольной башни превосходит ее ширину в четыре раза, то башня производит впечатление мощной архитектурной формы, при соотношении 1:6 она обладает стройностью. Башня, построенная на соотношении меньшем чем 1:4, кажется приземистой и тяжелой. Более контрастные соотношения, чем 1:6, делают башню очень легкой, что можно наблюдать на примере базилики Палладио в Виченце. Круглые башни подчиняются тем же архитектурным законам с той разницей, что ширина круглой башни при рассмотрении ее с любой стороны является постоянной, тогда как четырехугольная башня кажется шире при наблюдении ее с угла

[126].