Объем бетонных работ нередко сокращался по сугубо экономическим соображениям, связанным с уменьшением трудоемкости. Первоначально в высотных зданиях проектировались монолитные железобетонные перекрытия, которые, будучи жестко связанными со стальным каркасом здания, учитывались в расчете каркаса, обеспечивая его пространственную жесткость и более равномерную работу элементов на горизонтальные усилия от ветровых нагрузок. Однако в ходе строительства в проекты вносились изменения и, например, в центральной части главного здания МГУ треть перекрытий была выполнена сборной из плоских безреберных плит

[164].

Следовало бы сказать об одном интересном факте. При бетонировании каркасов высотных зданий практически впервые в отечественной строительной отрасли была применена оборачиваемая щитовая опалубка. Первый послевоенный опыт такого рода был осуществлен при возведении здания на Смоленской площади. Подвесная опалубка из щитов, собранных на инвентарных дощатых кружалах по подвесным металлическим прутковым фермам, давала возможность благодаря отсутствию стоек вести опалубочные работы широким фронтом. Опалубку, как правило, устанавливали в три-четыре яруса. В процессе зимнего бетонирования некоторые элементы опалубки пришлось усовершенствовать. Кроме того, при морозах до 15–20 °C арматуру колонн перед бетонированием прогревали в течение 30–40 минут при помощи электровоздуходувок. Жесткую арматуру балок, арматуру плиты и опалубку прогревали острым паром в момент бетонирования. Бетон доставлялся с завода в утепленных самосвалах, развозился к месту укладки в утепленных двухколесных тачках и укладывался при помощи высокочастотных электровибраторов с гибким валом

[165].

Необходимо отметить и применение универсальных щитов в опалубке колонн каркаса, которые позволяли устанавливать опалубку для колонн различного сечения из одних и тех же щитов. Для этого на щитах опалубки укреплялись уголки с просверленными отверстиями. После того как бригады опалубщиков освоили все производственные процессы по сборке лесов и опалубки, эти работы перестали лимитировать темпы производства комплекса железобетонных работ

[166].

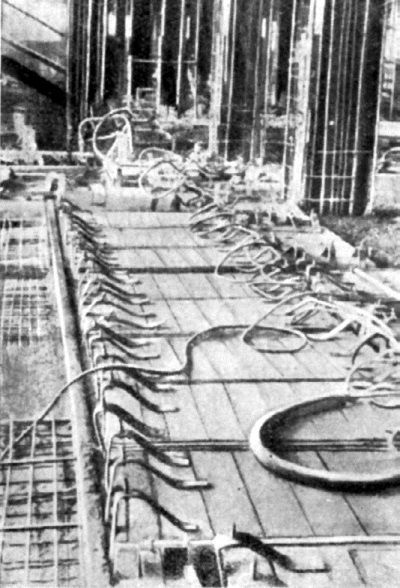

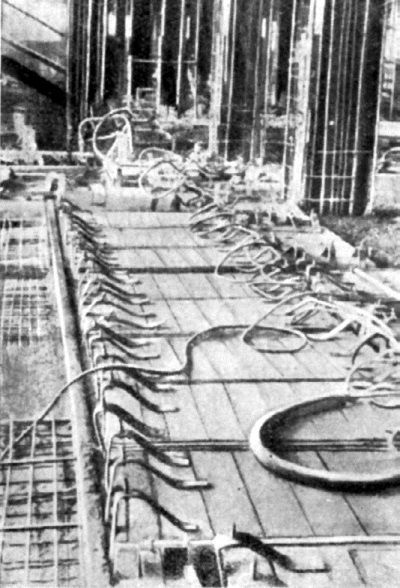

Прогрев железобетонной плиты перекрытия электродными панелями

Подача в рабочее положение арматурно-опалубочного блока верхней плиты фундамента

Основные железобетонные конструкции подвергались электроподогреву: колонны с сечением 70 х 70 и 70 х 100 см, плиты толщиной 12–14 см, балки с сечениями 25–29 х 50 см. Все конструкции подогревали по электродному методу. Для электродов применялась катанка диаметром 6 мм и полосовая сталь 45 х 5 мм. Электроды для балок и колонн устанавливали непосредственно на опалубке и крепили к ней скобами. Плиту после бетонирования укрывали электродными панелями, представляющими собой утепленные инвентарные щиты, на которых шурупами укреплялись три электрода из полосовой стали

[167].

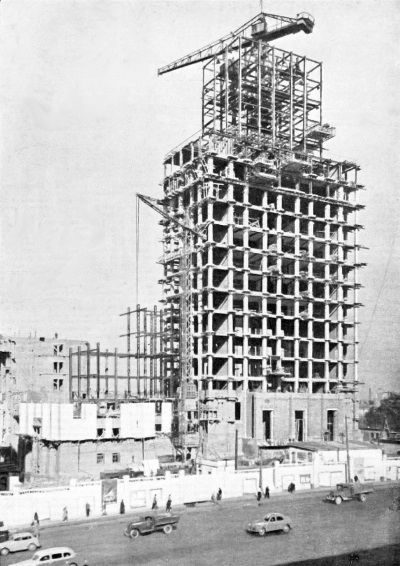

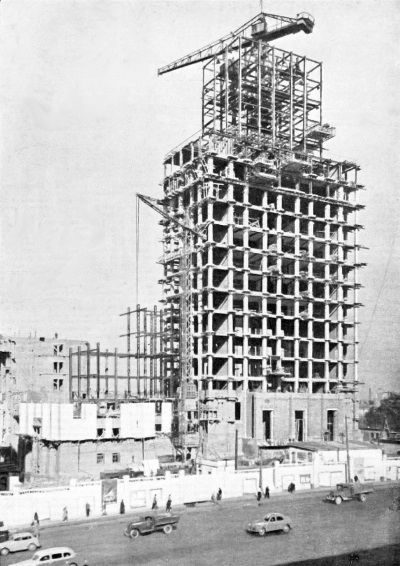

Строительство высотного административно-жилого здания у Красных Ворот. Сентябрь 1950 г.

Аналогичным образом (и примерно в то же время) осуществлялись железобетонные работы и на строительстве Московского университета. Причем на более поздних высотных стройках, как, например, на строительстве гостиницы в Дорогомилове, арматурная сетка нередко набиралась и сваривалась в специальном цехе и подавалась в рабочее положение в виде арматурно-опалубочного блока. Опалубка и арматура второй плиты фундамента представляли собой единые блоки, весом 5 т, состоящие из металлических ферм, двух верхних и трех нижних сеток и из подвешенных снизу щитов опалубки…

[168]

Стальные конструкции каркасов высотных зданий выполнялись из стали марки Ст. З, поставляемой по группе А, отличающейся постоянством механических качеств, однородностью структуры, равномерным распределением компонентов (особенно серы), простотой обработки и хорошей свариваемостью. Для сильно нагруженных колонн применялись стали повышенной марки, например НЛ2. Она была дороже примерно на 20 %, однако возможность уменьшения размеров колонн в сочетании с экономией стали в 25–30 % с избытком компенсировали ее более высокую стоимость.

Осуществляя поиски рациональных конструктивных схем каркасов московских высотных зданий, инженеры поставили перед собой ряд требований в сфере надежности и экономичности, степень удовлетворения которых принималась как критерий качества оценки решений. Можно отметить последовательное прогрессивное направление развития каркасов реализованных высотных зданий от рамной системы, через рамно-связевую и связевую к про странственно-связевым.

Для начального этапа проектирования высотных зданий было характерно обращение к рамной системе. Рамный каркас состоял из жестко соединенных колонн и ригелей, образующих плоские и пространственные рамы, объединенные перекрытиями. Среди достоинств рамной системы можно перечислить возможность относительно свободной планировки помещений, четкость статической работы (то есть равномерность деформации отдельных рам в общей системе каркаса), а также способность перераспределять усилия при перенапряжениях в отдельных элементах на соседние элементы. Основным недостатком рамной системы являлась трудность получения высокой жесткости в пределах экономической целесообразности. Чуть позже при расчетах проектов-аналогов выяснилось, что при равном объемно-планировочном решении здания рамные каркасы требуют расхода стали на 16–33 % больше, чем связевые каркасы, и первые об ладают при этом значительно меньшей жесткостью. Требуемые в рамном каркасе мощные сечения элементов – колонн, ригелей и особенно узлов – приводили к усложнению конструктивных форм, к увеличе нию трудоемкости изготовления и монтажа. Рамная система каркаса была применена в здании на Смоленской площади, в гостинице на Дорогомиловской набережной, а также в 22-этажных корпусах МГУ (зонах Б – В)

[169].