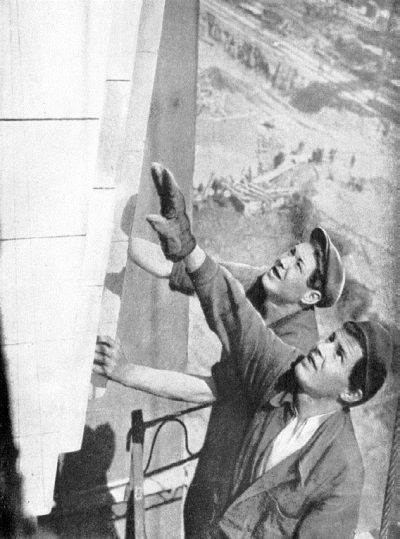

Подвесные леса представляли собой люльки с укрепленными на них лебедками. Они применялись и в теплое время года, поскольку вследствие большой высоты здания использование обычных стоечных лесов исключалось. Кладка стены выполнялась в следующем порядке: сначала облицовщик выкладывал ряд керамических блоков пилона или простенка, а следом за ним каменщик закладывал кирпичом внутреннюю часть стены. Несмотря на ввод в эксплуатацию всевозможных средств механизации, трудоемкость ручной кладки наружных облицовочных работ оставалась очень высокой. Следствием этого стало применение на ряде других высотных строек облицовочных панелей площадью от 8 до 15 м 2 и весом от 1 до 3 т.

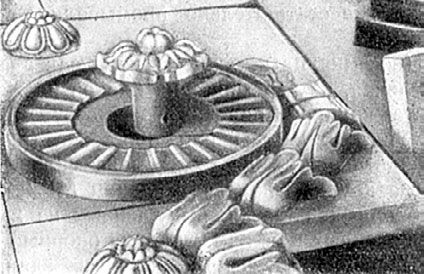

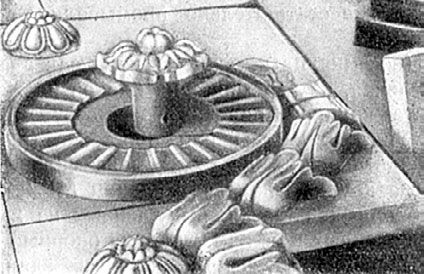

Межоконная вставка из художественной керамики для здания МГУ. 1951 г.

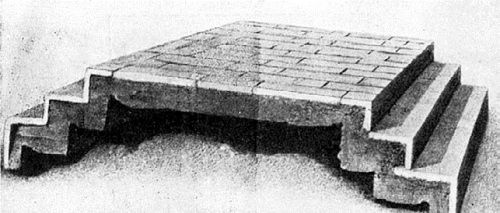

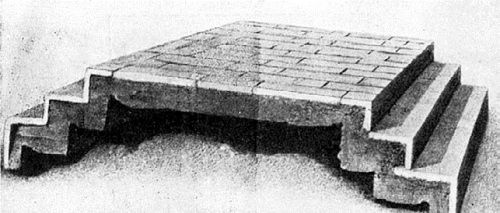

Облицовочная крупная панель из керамических плит на железобетонной основе, применявшаяся на строительстве МГУ. 1951 г.

Эти плиты применялись для облицов ки отдельных элементов, в основном выступающих пилястр и фасонных вставок. Они изготавливались в заводских условиях с применением специальных бетонных форм-матриц, доставлялись на стро ительную площадку и крепились к арматуре готовой стены с помощью электросварки. Внешним слоем такой панели являлся набор керамических или известняковых плиток, а внутренним – тонкая железобетонная основа, с которой в процессе изготовления связывался облицовочный слой. Высота такой стеновой панели соответствовала, как правило, высоте этажа здания, а ее подъем осуществлялся при помощи «ползучего» крана УБК.

На высотных стройках облицовочные панели были запроектированы для гостиницы на Дорогомиловской набережной и высотного дома в Зарядье. В доме у Красных Ворот облицовка панелями сначала не планировалась, однако была применена, причем для боковых корпусов наружным слоем являлись не керамические, а известняковые плитки, доставляемые с подмосковного карьера Белый Брод. На ряде строек облицовочные панели не применялись. На Котельнической набережной облицовка выполнялась одновременно с кладкой стен. Причем осуществленная конструкция стены отличалась от запроектированной. По проекту пустоты в кладке стен либо вообще не делались, либо засыпались шлаком, что создавало бы дополнительную нагрузку на каждую колонну величиной до 11 т. Здание на площади Восстания, как и высотка на Комсомольской площади, было облицовано керамическими плитками по готовой стене

[241].

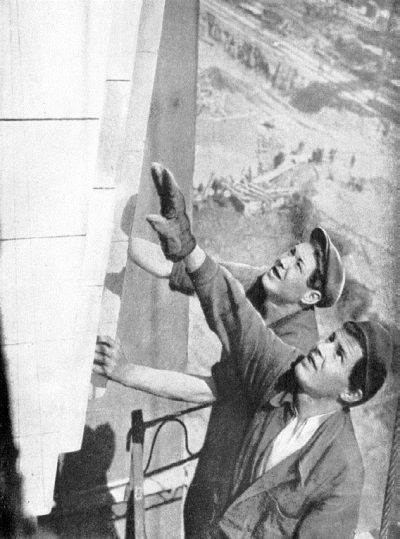

Разгрузка крупных облицовочных панелей. 1952 г.

Установка крупнопанельного облицовочного блока. 1952 г.

На строительстве МГУ крупные панели применялись только при облицовке 18-этажной части здания. Толщина плиток, укрепленных на железобетонной основе, составляет всего 25 мм. Такими же плитками облицована и высотная часть здания. В стенах из многодырчатого кирпича были предусмотрены значительные пустоты, облегчающие вес конструкций. Кладка фасадных стен верхних этажей (выше отметки 101) выполнялась из пустотелой керамики, которая укладывалась одновременно с основной кладкой и включалась в ее состав.

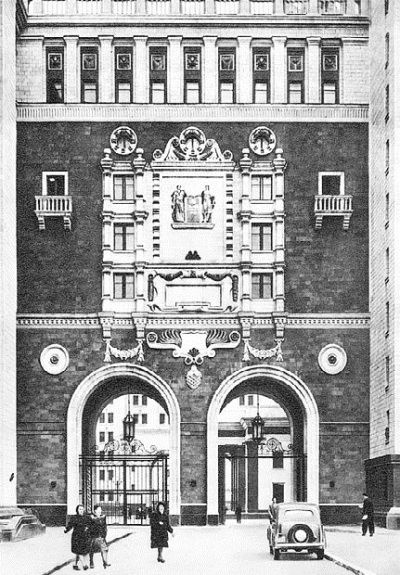

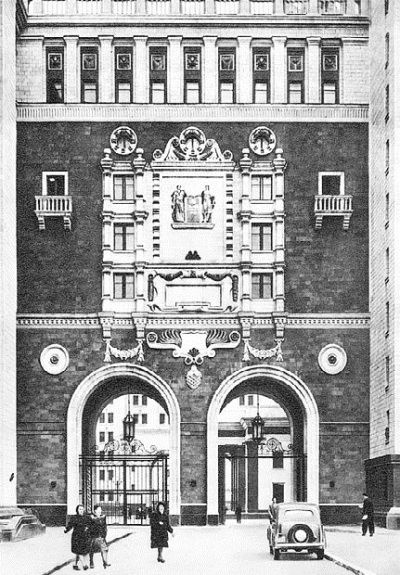

По замыслу авторов университетские здания нужно было облицевать керамической плиткой светлых тонов. Это шло от архитектурных традиций белокаменной Москвы, восхищавшей своим светлым нарядом каждого, кто вступал в ее пределы. На переходах к крыльям, а также вдоль высотной части проектировщики решили применить красную облицовку. И этот прием широко применялся в практике московского строительства XVIII века. Но в новых условиях он выглядит иначе. Сила найденного архитекторами творческого решения состояла в том, что, не копируя, не следуя слепо классическим образцам, они создали творение, вполне классическое по своим формам и пропорциям.

Здание МГУ. Керамическая облицовка перехода. 1953 г.

Здание МГУ. Вставка из майолики в керамической облицовке перехода. 1953 г.

Облицовка переходов включала и декоративные художественные вставки из майолики, то есть из облицовочных плиток, покрытых разноцветными глазурями. Уже к середине 50-х годов в практике советского строительства майолика нашла широкое применение для украшения павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (в последующем ВДНХ).

Главное отличие майолики от терракоты состояло в том, что терракотовые изделия не им ели глазурного блестящего слоя. В отношении качества майоликовых изделий предъявлялись и более высокие требования: глазурь должна покрывать черепок равномерно без пропусков и недоливов, цвет должен быть ровным, матовым или блестящим, строго соответствующим эталону. Получение глазурованной поверхности на керамических изделиях производили следующим образом: после обжига лицевую поверхность покрывали специальным порошком, имеющим температуру плавления ниже, чем черепок изделия; после подсушивания нанесенного слоя изделие вторично обжигали, при этом легкоплавкие соединения расплавлялись, образуя стекловидную поверхность, сплавленную с черепком

[242].

Одной из явных ошибок явилось применение при отделке МГУ большого количества (2100 ед.) типоразмеров керамических элементов. Опыт показал, что при проектировании керамических облицовок зданий крайне важно сводить число типоразмеров этих элементов к минимуму. Как правило, поступавшая с завода керамика требовала дообработки и комплектации. Все это заставляло при крупных облицовочных работах считать обязательной организацию на площадке строительства цеха для доработки и комплектации керамики. Этот цех оборудовался распиловочными и шлифовальными станками

[243]. Всего же при строительстве МГУ керамикой облицовано 280 тыс. м2, в том числе крупными панелями – 25,2 тыс. м 2

[244].

Наряду с керамической облицовкой на строительстве высотных зданий весьма широко применялась облицовка красным и серым полированным и кованым гранитом. Обработка гранита производилась в основном на крупном механизированном камнеобрабатывающем заводе, построенном в тот же период под Москвой в Водниках. Впоследствии он стал именоваться Бескудниковским камнеобрабатывающим заводом Главмосстройматериалов. Поскольку мощности завода не позволяли обеспечить все заказы на гранитные и мраморные изделия, часть деталей (главным образом элементы порталов) изготавливались на предприятиях Украинской ССР и Ленинграда. Значительное число деталей и массовая доработка изделий производились непосредственно на стройплощадке. При строительстве комплекса МГУ гранитом было облицовано в общей сложности 67 000 м2 поверхностей, а с учетом отделки элементов благоустройства и малых архитектурных форм – около 100 000 м 2

[245].