Получив в конторе пароходства по Витиму лодку и гребца, которых я должен был сдать на пристани Виска этого пароходства у с. Витим, я поплыл вместе с Кирилловым вниз по реке, останавливаясь у береговых скал для их осмотра. Плавание продолжалось четыре дня. Ночевали в моей палатке на берегу, согреваясь вечером у костра, так как ночи на реке уже были холодные. Тишину безлюдных берегов очень редко нарушал шум колес встречного или обгонявшего нас парохода. На обоих берегах поднимались крутые склоны гор, покрытые сплошной тайгой. К сожалению, осмотр не удалось довести до устья р. Витима. На пристани Воронцовка мы узнали, что в ночь на следующий день из с. Витим должен отплыть пароход вверх по р. Лене; ждать следующего пришлось бы больше недели. Чтобы попасть к ночи в Витим, нужно было очень торопиться, и поэтому осмотреть удалось только первые обнажения ниже Воронцовки, а затем плыть безостановочно до устья Витима, так что проследить переход от более древних конгломератов и кварцитов, выступавших ниже Воронцовки к приленским известнякам, уже нельзя было.

Но эта поездка подтвердила наблюдение, сделанное на маршруте с р. Кевакты до Крестовки на р. Лене, что горные породы района приисков значительно древнее известняков р. Лены (считавшихся тогда силуром, но в действительности представлявших кембрий) и залегают под ними несогласно, как показали конгломераты ниже Воронцовки, содержавшие гальку этой древней свиты. Кристаллические сланцы, встреченные на берегах р. Витима ниже устья р. Бодайбо, а также на Патомском нагорье, приходилось считать еще более древней свитой.

На пароходе мы проехали вверх по р. Лене до Усть-Кута, а далее тянулись в лодке на бечеве вышеописанным способом до ст. Жигалово.

XI. Как образовались богатые россыпи Ленского района

Изучение геологии Ленского района и его золотых приисков, выполненное летом в 1890 и 1891 гг., дало мне достаточно материала, чтобы составить общий геологический очерк этой местности и выяснить основные особенности золотоносных россыпей.

Эти предварительные отчеты оказались единственными, которые я дал о дальней тайге, в которую мне больше попасть не пришлось. Дневника я не вел еще, все наблюдения были кратко записаны только в полевых книжках; собранные коллекции остались без подробной обработки в Иркутском горном управлении. Часть моих наблюдений позже использовал геолог А. П. Герасимов, изучавший в 1900–1903 гг. дальнюю тайгу; я передал ему свои полевые книжки. Наблюдения поездки в лодке по р. Витиму не были обработаны.

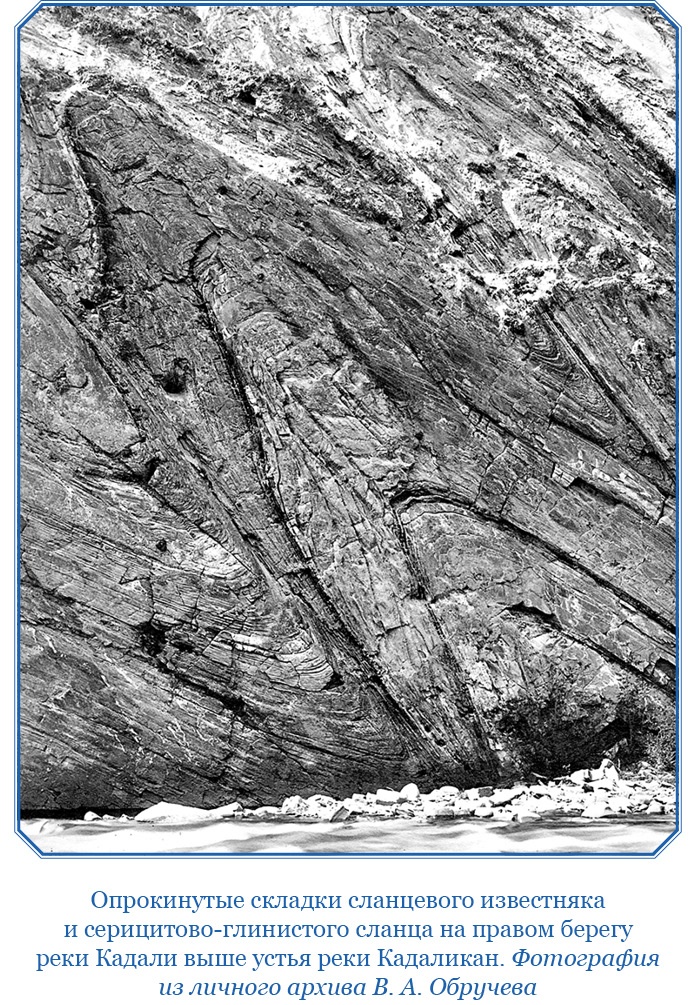

Ленский район сложен из очень древней свиты осадочных пород, преимущественно песчаников и различных сланцев с некоторым участием известняков и кварцитов, образующих крутые, часто опрокинутые складки, прорванные в нескольких местах массивами гранита, которые при остывании выделяли много жара, горячих газов и паров, проникавших в эти осадочные породы, составлявшие покрышку массивов. Эти выделения магмы, называемые эманациями, обусловили более или менее сильное изменение осадочных пород и создали оруденение их золотом. Кроме того, как показала долина р. Кадали, осадочная свита местами пересечена толстыми жилами керсантита, впрочем, по-видимому, не имеющего отношения к оруденению. Наоборот, кварцевые жилы и прожилки, пересекающие осадочную свиту во многих местах, имеют тесное отношение к оруденению, так как очень часто содержат золото. Некоторые кварцевые жилы достигают мощности до 10–20 м и, в связи со своей твердостью, образуют выдающиеся гребни и россыпи крупных глыб на склонах гор.

Характерной особенностью осадочных пород района являлись также обильные вкрапления пирита (серного колчедана) в виде мелких и крупных кубических кристаллов, рассеянных в этих породах то гуще, то реже, но иногда отсутствовавших. Кроме того, в сланцах замечались часто не менее обильные вкрапления серых, при выветривании становившихся бурыми, кристаллов бурого шпата (углекислых кальция, магния и железа). Все эти вкрапления были отложены горячими газами и парами, выделявшимися из гранита и проникавшими через его оболочку.

Вторая особенность района состояла в том, что более возвышенные его части подвергались двукратному оледенению в течение четвертичного периода. Признаки этого были обнаружены уже геологом Кропоткиным, посетившим район в 1863 г., подтверждены также приисковым техником Кузьминым и проверены мною при изучении открытых и подземных работ и рельефа местности. Эти признаки были особенно обильны и ясны в бассейне р. Бодайбо на южном склоне хребта Кропоткина, в бассейне р. Вачи к северу от него, менее ясны в долинах рек Жуи, Балаганнаха, Кигелана, сомнительны в долине р. Тахтыги и отсутствовали в долинах северной части дальней тайги – Кевакты, Малого Патома, Молво. Эти признаки совпадали с распространением глубоких золотоносных россыпей; у последних пласт песков почти везде был покрыт пластом описанной выше месники, которая содержала валуны и обломки разных горных пород и представляла валунную глину, т. е. поддонную морену, оставленную ледником. Это доказывало, что глубокие россыпи образовались уже до первой из ледниковых эпох в этом районе.

В течение межледниковой эпохи, следовавшей за этой ледниковой, в долинах была отложена значительная толща галечников, песков, слоистых илов, составляющих главную массу торфов россыпей, а затем во вторую ледниковую эпоху гораздо более слабое оледенение оставило только в верховьях долин второй пласт месники – валунной глины, лежащей поверх толщи межледниковых отложений. После этого началась уже современная эпоха: реки вреза́лись более или менее глубоко в рыхлые отложения долин, местами даже в коренные породы, как в низовьях р. Бодайбо, где река прорезала уже всю толщу ледниковых и межледниковых отложений, или как в нижнем течении р. Кадали, ущелье которой полностью врезано в коренные породы.

Оледенение имело большое значение для этого района в практическом отношении, так как рыхлые ледниковые и межледниковые отложения предохранили глубокие и богатые россыпи от позднейшего размыва – сохранили для человека содержащееся в них золото. Везде, где не было признаков оледенения, я встречал только неглубокие и более бедные россыпи. Приходилось думать, что это – остатки доледниковых россыпей, которые в течение обеих ледниковых эпох, межледниковых и современной подвергались перемыву и обеднели в связи со сносом и истиранием частиц золота. Так, в долине р. Тахтыги, расположенной западнее р. Бодайбо, оледенение было слабее, судя по тому, что хребет Кропоткина, с которого спускались большие ледники в бассейн р. Бодайбо, к верховью Тахтыги значительно понижается.

Здесь ледник мог захватить только верховья долины, где, вероятно, сохранились глубокие россыпи (разведок здесь не было), тогда как ниже я видел только неглубокие, уже выработанные россыпи. Описанные эпигенетические участки долины р. Бодайбо выше и ниже Прокопьевского и ниже Водянистого приисков, а также ущелье р. Кадали образовались в связи с оледенением, чем и было обусловлено отсутствие в них золота. Ледниковые и межледниковые отложения заполнили долину р. Бодайбо до некоторой высоты. Когда начался послеледниковый размыв этих отложений, река, врезая свое русло в них, кое-где отклонилась от своего доледникового направления и поэтому, прорезав часть наносов, русло ее оказалось на некотором протяжении на коренных породах того или другого склона долины и было вынуждено вреза́ться дальше уже в коренные породы доледникового склона; а доледниковое русло ее и глубокая россыпь остались в стороне от современного русла под покровом рыхлых отложений. В долине р. Кадали условия были иные. Доледниковая долина этой речки от устья речки Кадаликана поворачивала вправо и пролегала по современной долине оз. Лепригинда.