«Похороните меня, – сказал он, – на берегу озера Иссык-Куль, в моей походной одежде. Надпись просто: «Путешественник Пржевальский».

К 8 часам утра 20 октября началась агония. Он бредил, по временам приходил в себя и лежал, закрыв лицо рукою. По выражению нижней части лица можно было думать, что он плакал. Потом встал во весь рост, окинул взглядом присутствующих и сказал: «Ну, теперь я лягу…»

«Мы помогли ему лечь, – говорит В. И. Роборовский, – и несколько глубоких сильных вздохов унесли навеки бесценную жизнь человека, который для нас, для отряда, был дороже всех людей. Доктор бросился растирать его грудь холодной водой; я положил туда же полотенце со снегом, но было уже поздно: лицо и руки стали желтеть…

Никто не мог совладать с собою; что делалось с нами – я не берусь и писать вам. Доктор не выдержал этой картины – картины ужасного горя; все рыдали в голос, рыдал и доктор…»

* * *

Известие о смерти Пржевальского произвело сильное впечатление в нашем и западноевропейском обществе. Ученые учреждения спешили выразить свое сожаление по поводу безвременной кончины славного путешественника, наше Географическое Общество открыло подписку на образование капитала и учреждение премии и медали имени Пржевальского, на могиле его воздвигнут памятник, город Караколь переименован в Пржевальск…

Мы уже говорили о результатах его экспедиций, но ими далеко не исчерпывается его значение. Не только то, что он сам сделал, но и то, что сделают другие по его следам, по его примеру, пользуясь его опытом – будет связано с именем Пржевальского. Он сделал для Центральной Азии то же, что Стэнли для внутренней Африки: уничтожил ореол недоступности, окружавший эту громадную, неведомую область. Мало того, он с первого шага поставил дело исследования на широкую научную почву, и в этом отношении его пример, его традиции имеют еще большее значение. Руководствуясь ими, его преемники без сомнения доведут до конца научное завоевание внутренней Азии, которое он начал и вел так долго и так блистательно.

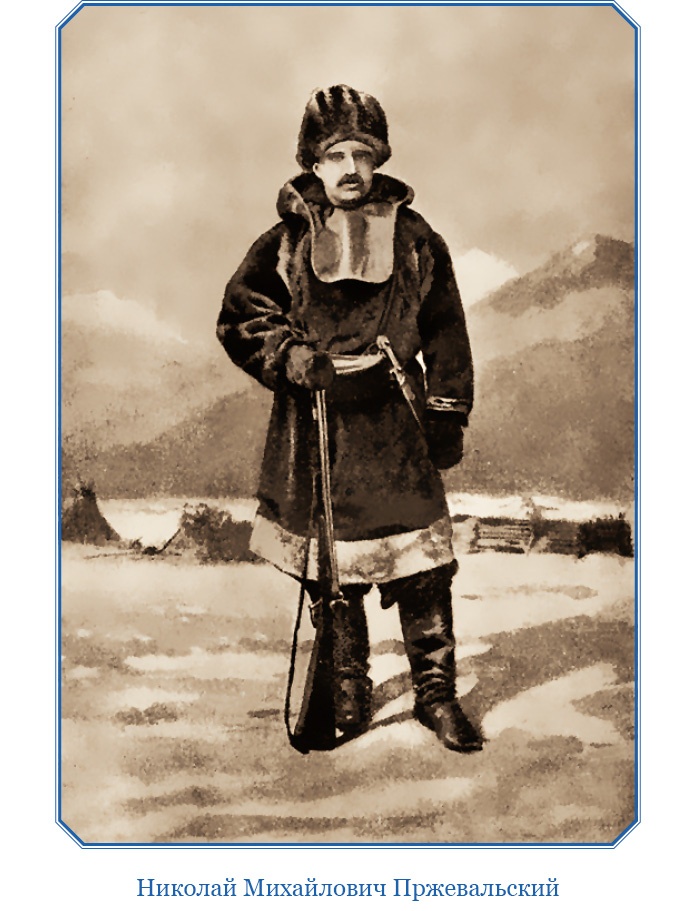

Н. М. Пржевальский. ПУТЕШЕСТВИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Путешествие в уссурийском крае 1867–1869 гг.

Дорог и памятен для каждого человека тот день, в который осуществляются его заветные стремления, когда после долгих препятствий он видит наконец достижение цели, давно желанной.

Таким незабвенным днем для меня было 26 мая 1867 года, когда, получив служебную командировку в Уссурийский край и наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего путешествия, я выехал из Иркутска по дороге, ведущей к озеру Байкал и далее через все Забайкалье к Амуру.

Миновав небольшое 60-верстное расстояние между Иркутском и Байкалом, я вскоре увидел перед собой громадную водную гладь этого озера, обставленного высокими горами, на вершине которых еще виднелся местами лежащий снег.

Летнее сообщение через Байкал производилось в то время двумя частными купеческими пароходами, которые возили пассажиров и грузы товаров. Пристанями для всех пароходов служили: на западном берегу озера селение Лиственничное, лежащее у истока реки Ангары, а на восточном – Посольское, расстояние между которыми около 90 верст.

Во время лета пароходство производилось правильно по расписанию; но зато осенью, когда на Байкале свирепствуют сильные ветры, скорость и правильность сообщения зависели исключительно от состояния погоды.

Кроме водного сообщения через Байкал, вокруг южной оконечности этого озера существует еще сухопутное почтовое, по так называемой кругобайкальской дороге, устроенной несколько лет назад. Впрочем, летом по этой дороге почти никто не ездит, так как во время существования пароходов каждый находил гораздо удобнее и спокойнее совершить переезд через озеро.

На одном из таких пароходов перебрался и я на противоположную сторону Байкала и тотчас же отправился на почтовых в дальнейший путь.

Дружно понеслась лихая тройка, и быстро стали мелькать различные ландшафты: горы, речки, долины, русские деревни, бурятские улусы…

Без остановок, в несколько дней, проехал я тысячу верст поперек всего Забайкалья до селения Сретенского на реке Шилке, откуда уже начинается пароходное сообщение с Амуром.

Местность на всем вышеозначенном протяжении носит вообще гористый характер, то дикий и угрюмый там, где горы покрыты дремучими, преимущественно хвойными лесами, то более смягченный там, где расстилаются безлесные степные пространства. Последние преобладают в восточной части Забайкалья – по Ингоде, Аргуни и, наконец, по Шилке.

В таких степных местностях, представляющих на каждом шагу превосходные пастбища, весьма обширно развито всякое скотоводство, как у наших русских крестьян и казаков, так и у кочевых – бурят, известных в здешних местах под именем «братских».

Однако Забайкалье произвело на меня не совсем благоприятное впечатление.

Суровый континентальный климат этой части Азии давал вполне знать о себе, и, несмотря на конец мая, по ночам бывало так холодно, что я едва мог согреваться в полушубке, а на рассвете 30-го числа этого месяца даже появился небольшой мороз и земля по низменным местам покрылась инеем.

Растительная жизнь также еще мало была развита: деревья и кустарники не вполне развернули свои листья, а трава на песчаной и частью глинистой почве степей едва поднималась на вершок и почти вовсе не прикрывала грязно-серого грунта.

С большой отрадой останавливался взор только на плодородных долинах рек Селенги, Уды, Кыргылея и др., которые уже были покрыты яркой зеленью и пестрым ковром весенних цветов, преимущественно лютика и синего касатика.

Даже птиц по дороге встречалось сравнительно немного, так как время весеннего пролета уже прошло, а оставшиеся по большей части сидели на яйцах.

Только кое-где важно расхаживал одинокий журавль или бегали небольшие стада дроф, а на озерах плавали утки различных пород. Иногда раздавался звонкий голос лебедя-кликуна, между тем как знакомый европейский певец – жаворонок – заливался в вышине своей звонкой трелью и сильно оживлял ею безмолвные степи.

С перевалом за Яблоновый хребет, главный кряж которого проходит недалеко от областного города Читы и имеет здесь до 4000 футов абсолютной высоты, характер местности несколько изменился: она сделалась более открытой, степной.

Вместе с тем и сам климат стал как будто теплее, так что на живописных берегах Ингоды уже были в полном цвету боярка, шиповник, черемуха, яблоня, а по лугам красовались касатик, лютик, лапчатка, одуванчик, первоцвет и другие весенние цветы.

Из животного царства характерным явлением этой степной части Забайкалья служат байбаки, или, по-местному, тарбаганы, – небольшие зверьки из отряда грызунов, живущие в норках, устраиваемых под землей.