Была разработана целая теория, посвященная данному типу интуиции, основанная на внутренней централизации в хара – единственном Центре, способном гарантировать необходимую чистоту и глубину восприятия. Эта теория проложила себе путь в современную эпоху в Западное полушарие благодаря бесценным работам Дюркгейма, который провел одно из самых глубоких исследований, посвященных хара. В этой связи он поведал историю о потенциальном агрессоре, который оказался «обнаруженным» своей жертвой и поэтому не смог атаковать – обмен информацией между двумя людьми произошел автоматически и оказался достаточно точным, хотя ни один из них не посмотрел на другого и не подал какого-либо иного признака того, что этот контакт состоялся. «Это не «предчувствие», а одна из форм восприятия действительности, реальных фактов; это не внезапная и мимолетная интуиция, а своего рода антенна, которая всегда остается доступной для того, кто ее имеет. Кроме того, если харагэй развито, то эта энергия может быть и активной. Адепт харагэй не только сверхчувствительный приемник, но и такой же мощный передатчик» (Durckheim, 33).

Что касается восприятия, то харагэй как теория использовало знаменитые образы мидзу-но-кокоро и цуки-но-кокоро для наглядного представления той мысленной позиции, которую необходимо выработать каждому, кто хочет легко решать все свои жизненные проблемы (включая проблемы насильственной конфронтации). Мидзу-но-кокоро буквально означает «дух, спокойный, как водная гладь», и этот образ передает состояние ума такое же безмятежно спокойное, как зеркальная поверхность озера, в которой четко отражается все, что присутствует или движется поблизости, без выделения конкретных деталей. Но если над водой подует ветер, эти четкие отражения распадутся на бесконечное число отдельных фрагментов, искажающих оригинальный образ и делающих неразборчивой всю картину. Цуки-но-кокоро, с другой стороны, означает «дух, спокойный, как луна», и передает беспристрастное отношение ко всему, что существует в окружающем мире, подобное свету луны, которая безмятежно сияет на небе и «осознает» весь ландшафт в целом, так же как и его разнообразные детали. Но если между землей и небом появится облако, все сразу же изменится; пейзаж станет мрачным, тенистым и часто пугающим. Оба образа содержат следующую основную идею: ум может воспринимать и оценивать общее и частности, далекое и близкое, независимо одно от другого только в том случае, если он централизован и, следовательно, защищен от помех любого рода. Таким образом, по мнению большинства мастеров кэндзюцу, эта общая осведомленность о реальности, выраженная через образ луны (цуки), включает и специализированное восприятие значимых деталей, важных конкретных элементов боя, подобно тому как отдельные ветви дерева, растущего у озера, отражаются в его спокойных водах (мидзу).

Как отмечалось ранее, эта способность ума концентрировать всю свою энергию восприятия на единственном объекте и в то же время осознавать присутствие всех элементов, окружающих этот объект, использовалась многими древними доктринами духовного развития и просветления в Индии, Китае, Тибете и Японии как техника освобождения ума от любой привязанности к многочисленным и разнообразным феноменам, присутствующим в человеческой реальности. Первый шаг в ней заключался в том, чтобы привести в порядок и сконцентрировать психические силы для достижения первого уровня независимости, мира и гармонии – необходимая прелюдия к дальнейшему исследованию социальной и космической сущности этой реальности в серии прогрессивных расширений человеческой личности. Эта техника концентрации стала искусством в буддийской школе мысли, которая получила свое название от метода, использовавшегося для полной фокусировки сознания в одной точке, – школы медитации, известной в Индии как Дхьяна, в Китае как Чань и в Японии как дзен. Разумеется, как отмечалось ранее, чрезмерное увлечение концентрацией может стать уклонением от истины, если ее интерпретировать (как это часто бывало) в абсолютном смысле и как самоцель. В таких случаях человеческий ум оцепенеет, пребывая в полной зависимости от созерцаемого объекта, исключая все остальные элементы, существующие в этой реальности.

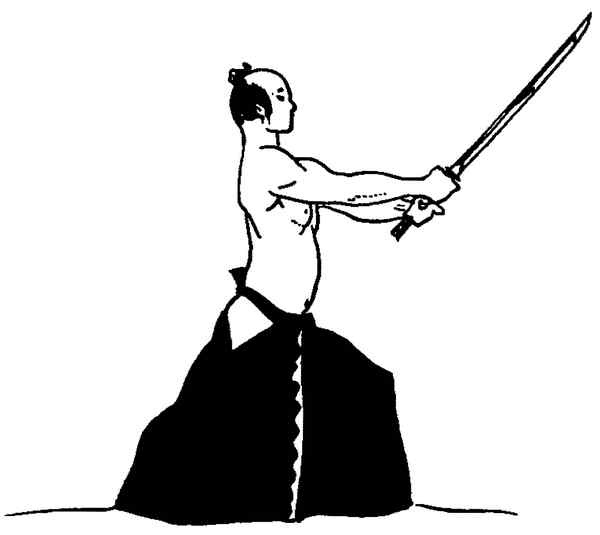

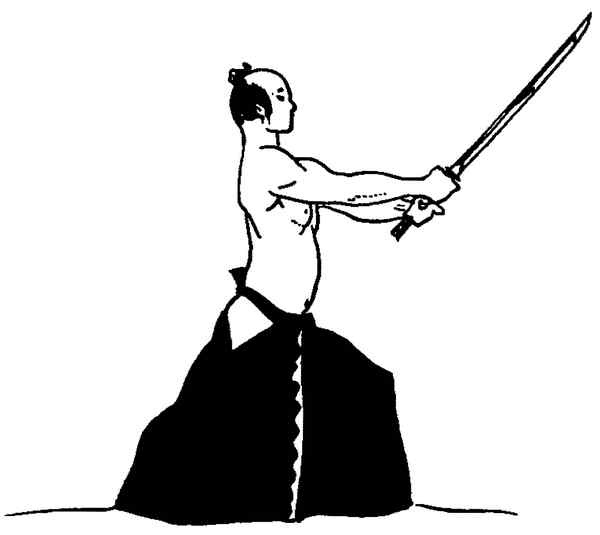

Однако у мастеров будзюцу такое интенсивное восприятие единственного элемента и значительного фактора боя, достигаемое через дисциплины концентрации и медитации, считалось основным требованием искусства кэндзюцу. Например, ум должен быть готов воспринимать все дерево, различать с ослепляющей ясностью каждый отдельный лист на его ветвях и в то же время четко осознавать присутствие всех остальных, но не позволяя себе быть захваченным одним из них. Эти идеи, касающиеся восприятия быстрой последовательности отдельных образов, связанных друг с другом за счет общей осведомленности буси о всей картине в целом, его концентрации на самой важной детали при одновременном удержании в фокусе внимания во всех остальных, являлись методологическим основанием многих школ кэндзюцу, как и лучших школ будзюцу в целом. Они помогают объяснить славу таких школ, как Кото Ёири Рю, чьи каноны боя против целой группы противника вместо одного фехтовальщика фигурируют в лучших японских фильмах 60-х, включая «Телохранитель», «Отважный самурай» и «Харакири», где герой с молниеносной скоростью поражает (или защищает себя) мечника и копейщика, набросившихся на него с разных сторон. Несколько веков назад Такуан писал: «Допустим, на вас напали десять человек и каждый из них по очереди готов нанести вам удар мечом. Избавившись от одного, вы сразу же перейдете к другому, не позволяя своему разуму «остановиться» на ком-либо. Как бы быстро ни следовали удар за ударом, вы не станете сражаться сразу с двумя. Таким образом вы последовательно и успешно разделаетесь с каждым из десяти. Это возможно только в том случае, когда разум движется от одного объекта к другому, когда его ничто не «останавливает» и не порабощает» (Suzuki, 98).

Разумеется, этот тип психической независимости в гуще нападающих врагов был еще более эффективным при столкновении с единственным противником. В этой связи Такуан далее уточняет: «Вы, конечно, видите меч, собирающийся поразить вас, но не позволяете своему уму «останавливаться» на нем. Оставьте намерение контактировать с противником в ответ на его угрожающий выпад, перестаньте строить всякие планы на этот счет. Просто воспринимайте движения противника, не позволяйте своему уму «останавливаться» на этом, продолжайте двигаться ему навстречу» (Suzuki, 96).

Этот принцип независимости ума достиг своего апекса в теории и практике кэндзюцу с устранением наиболее человеческого и в то же время наиболее парализующего препятствия, мешающего плавности действий, – заботы о собственном выживании. Разумеется, давно было известно, что человек, тем или иным путем избавивший себя от желания или надежды сохранить собственную жизнь и имеющий перед собой единственную цель – уничтожить своего врага, – становится бесстрашным противником и по-настоящему грозным бойцом, который не просит и не предлагает пощады, после того как его оружие было обнажено. Таким путем даже самый обыкновенный с виду человек, который в силу жизненных обстоятельств, а не по своей профессии оказался в положении, вынудившем его принять отчаянное решение, может оказаться опасным даже для опытного мастера фехтования. Так, например, один известный эпизод связан с учителем фехтования, которого вышестоящий начальник попросил выдать одного из его слуг, виновного в наказуемом смертью преступлении. Этот учитель, желая проверить свою теорию, связанную с силами, появляющимися у человека в состоянии, которое мы можем назвать «отчаяние», вызвал обреченного человека на поединок. Хорошо осознавая, что вынесенный ему приговор является окончательным и неизбежным, слуга уже не беспокоился о том, каким путем к нему придет смерть. Последовавшая за этим схватка доказала, что даже опытный мастер и учитель искусства фехтования может испытать большие трудности, столкнувшись в бою с человеком, который, смирившись с неминуемой смертью, дошел до предела своих способностей (или даже превзошел их) и использует все имеющиеся у него силы без малейших колебаний или посторонних мыслей. Слуга сражался как одержимый, вынуждая своего хозяина отступать, пока тот не прижался спиной к стене. В конце концов учитель сумел сразить слугу последним усилием, когда собственное отчаянное положение привело к максимальной координации его отваги, мастерства и решительности (Suzuki, 186–188).