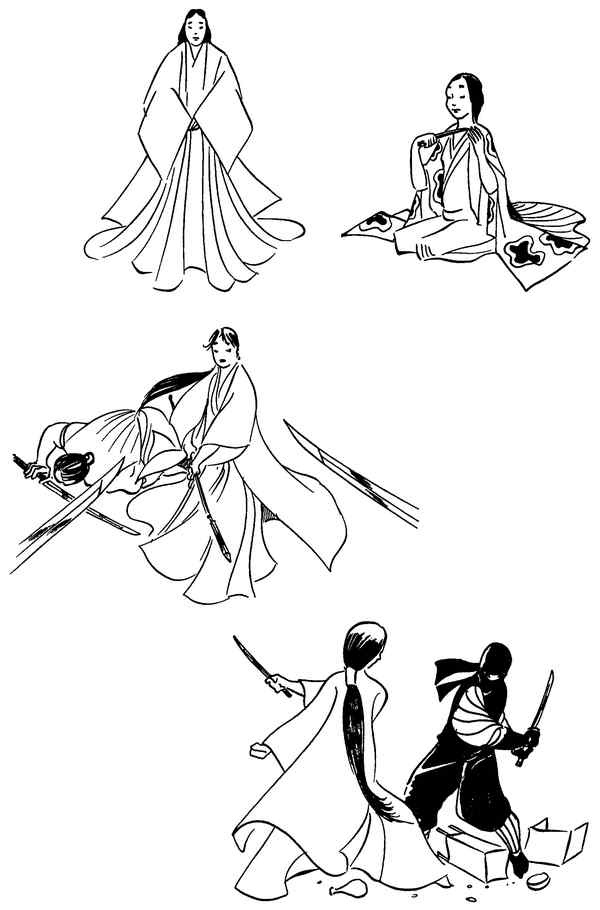

Самурайских женщин, как и их отцов, братьев и мужей, учили абсолютной преданности своему непосредственному начальнику в клановой иерархии, и точно так же, как и мужчины, они были обязаны беспрекословно исполнять все данные им поручения, включая и те, которые подразумевали использование оружия. Поэтому совсем не удивительно, что в литературе, посвященной будзюцу, часто говорится о том, что женщин из сословия букё обучали владеть традиционными видами оружия, с тем чтобы они могли эффективно использовать его против врагов или, при необходимости, чтобы лишить себя жизни. Более того, во многих эпизодах, относящихся к периоду возвышения букё, упоминаются женщины, которые исполняли преимущественно воинские обязанности и при случае даже присоединялись к своим мужчинам на поле боя. Так, например, в некоторых хрониках упоминается Томоэ, жена Ёсинака из Кисо, одного из племянников Минамото Ёситомо. Расходясь в описании ее конкретных подвигов, различные авторы почти единодушны, когда рассказывают нам о том, что «она обладала большой физической силой и безрассудной отвагой, мастерски владела оружием и превосходно держалась в седле» (Mere, 15). Обычно она выезжала на поле боя вместе с мужем, и от ее вида и решимости сердца воинов наполнялись отвагой. Она даже демонстрировала ярость, типичную для профессионального воина, которого противник пытается схватить руками на скаку. Рассказывают, что в сражении при Авадзу-но-Хара она убила в поединке нескольких врагов, «и тогда их лидер, Исида Ияёси, попытался схватить Томоэ. Она стегнула лошадь, ее рукав, который он удерживал, разорвался, и кусок рукава остался у него в руке. Разъяренная этим, она развернула лошадь, бросилась в атаку на своего преследователя и отрубила ему голову, которую впоследствии преподнесла мужу» (Mere, 14–15).

Женщины букё

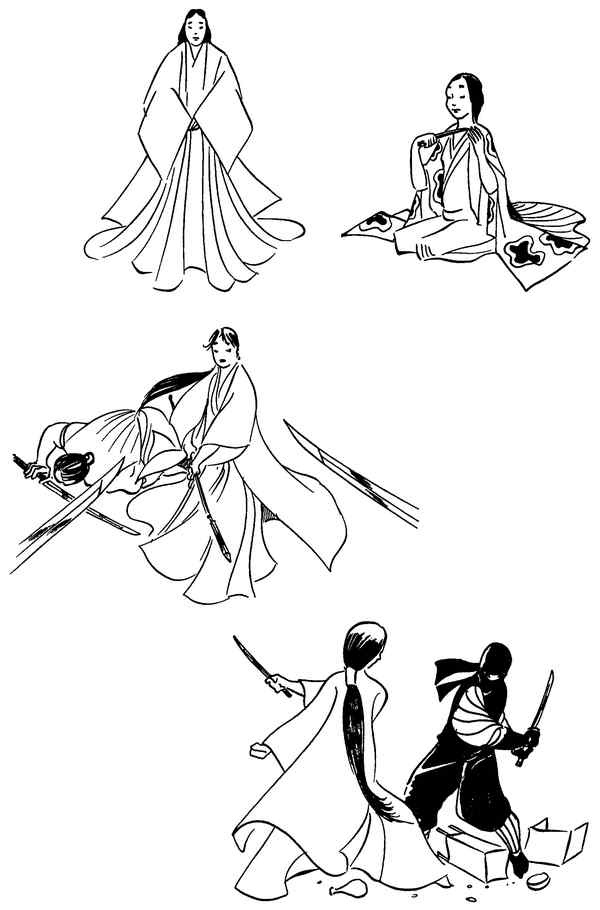

Традиционным оружием самурайской женщины было копье, как прямое (яри), так и изогнутое (нагината), которые обычно висели над дверью каждого самурайского жилища, с тем чтобы она могла использовать его против атакующих врагов или любого незваного гостя, проникшего в дом. С неменьшим мастерством она умела обращаться с коротким кинжалом (кайкэн), который, подобно вакидзаси воинов-мужчин, всегда находился при ней (обычно в рукаве или за поясом). Она могла наносить им молниеносные удары в ближнем бою, а также метать его со смертоносной точностью. Если же самурайской женщине требовалось совершить церемониальное самоубийство, она использовала тот же самый кинжал. При этом она не вспарывала свой живот, подобно воинам-мужчинам, а перерезала себе горло, следуя строгим правилам ритуала, который также предписывал ей плотно связать свои лодыжки, чтобы независимо от продолжительности предсмертной агонии ее тело было найдено в пристойной позе. На самом деле ритуальное самоубийство женщин, носившее название дзигай, было распространено так же широко, как и его мужской аналог.

Когда возникала реальная угроза попасть в плен к врагу, они не только решительно принимали смерть от рук родственников мужского пола или их командиров, но и сами убивали мужчин, если по какой-то причине те не могли или не желали совершить ритуальный акт, и не щадили в такой ситуации ни себя, ни своих детей. Один из самых древних эпизодов, связанный с принятием и исполнением подобного решения в соответствии с воинскими традициями, можно найти в старинном сказании о гибели дома Тайра в той его части, где описывается морское сражение при Данноура. Ниидоно, бабушка малолетнего императора Антоку, сына Токуко (Кэнрэёмонъин), дочери Киёмори, столкнувшись с угрозой попасть в плен к воинам клана Минамото, крепко прижала ребенка к груди и бросилась вместе с ним в волны морского пролива. Следом за ней последовали другие придворные дамы, а также сама Токуко. Мать императора была насильно спасена, но остальным женщинам удалось утопить юного наследника и утопиться самим.

Женщины-самураи также использовали самоубийство в качестве протеста против несправедливого обращения с ними. Один из самых поразительных примеров подобного рода приводит Франциск Карон (1600–1673). Могущественный правитель провинции Хиго организовал убийство своего верного вассала, чтобы завладеть его красавицей женой. Женщина попросила дать ей немного времени на то, чтобы оплакать и похоронить мужа, а также предложила правителю собрать на верхней площадке его замка высокопоставленных членов клана и друзей ее мужа якобы для того, чтобы отпраздновать окончание периода траура. Поскольку она вполне могла убить себя своим кинжалом, если бы кто-то попытался применить к ней насилие в период траура, ее просьба была удовлетворена. В назначенный день, когда церемония в честь ее убитого мужа подходила к концу, она внезапно бросилась с башни «и сломала себе шею» (Cooper, 83) на глазах у правителя Хиго, его вассалов и высокопоставленных членов клана. Такой вид самоубийства хотя и не соответствовал правилам ритуала, признавался как одна из самых действенных форм протеста (канси) против несправедливости господина. Но он порождал дилемму в умах военных, поскольку он также нарушал кодекс абсолютной преданности, который говорил о том, что женщина не имеет права распоряжаться собственной жизнью, особенно в такой независимой манере.

Неменьшей известностью в японской литературе и театре пользуется история Кёса-годзэн, жены стражника императорской охраны из Киото, которая произошла в XII веке, когда букё потянулись к сжимающемуся и рушащемуся центру империи. Эта дама стала предметом страсти другого воина, который твердо решил овладеть ею. Когда преследователь задумал убить ее мужа во сне, она легла на мужнину кровать и позволила обезглавить себя вместо него. Таким образом она одновременно спасла свою честь и жизнь мужа.

Будучи такими же решительными и жестокими, как и мужчины букё, самурайские женщины при необходимости брали на себя обязанность по осуществлению мести, которая в соответствии с японской интерпретацией конфуцианской доктрины считалась единственно возможной реакцией на оскорбление или убийство господина. «Не только мужчины считали своим долгом отомстить за члена своей семьи или господина, – пишет Дотремер, – но и женщины не останавливались перед этой задачей. Японская история приводит нам множество подобных примеров» (Dautremer, 83). Даже в течение длительного застойного периода Токугава женщины строго соблюдали принцип (порою даже более строго, чем их мужчины) безусловной преданности клану, то есть удзи-но-оса, а ниже по иерархии и своему мужу. Даже в ту эпоху, когда воинские доблести утрачивали свое прежнее значение под воздействием женственных манер, распутства и постепенного растворения в «быстротекущем мире» (укиё) новой культуры, они по-прежнему отличались целомудрием, преданностью и самоконтролем. На протяжении веков самурайская женщина оставалась грозной фигурой, консервативной во взглядах и действиях, неизменно преданной этическим нормам своего клана, причем не только их сути (которая в период Токугава была сильно размыта), но также внешним формам и атрибутам.

Будучи ядром тех семейств, которые даже сегодня бережно сохраняют узы, связывающие их с феодальным прошлым, многие из этих женщин продолжают противиться переменам и выращивают своих детей в тени семейного ками – комплекта древних боевых доспехов, перед которым днем и ночью воскуриваются благовония. Их сыновья обычно поступают в военные академии Японии, в то время как дочери встречаются друг с другом в просторных додзо, где их обучают древнему искусству нагинатадзюцу вместе с другими девушками менее знатного происхождения, но, так же как и они, сохраняющими привязанность к традициям, породившим на свет самурайскую женщину.